나폴리에서 가장 춥다는 1월 평균 최저 기온이 섭씨 3.8도다. 그렇다고 여름에 푹푹 찌는 더위로 고생하는 것도 아니다. 가장 더운 8월에도 평균 최고 기온이 30도 미만이다. 한낮에도 그늘에만 들어가면 더위가 싹 가신다. 어디 날씨뿐이랴. 나폴리 사람들의 낙천성은 아름다운 지중해의 풍광, 맑은 날씨와 따스한 햇볕이 잘 설명해준다. ‘죽기 전에 꼭 나폴리를 보라’는 서양 속담이 괜히 나온 게 아닌가 보다. 나폴리 민요(나폴리타나)는 나폴리가 자랑하는 태양ㆍ하늘ㆍ공기ㆍ바다ㆍ달ㆍ꽃ㆍ여인을 노래한다. 음악은 열정적이고 표정은 솔직담백하다. 하지만 마냥 밝고 유쾌한 것만은 아니다. 매우 다채로운 스펙트럼을 자랑한다. 나폴레타노가 부르는 한가롭고 평화로운 세레나데가 있는가 하면, 구슬픈 탄식의 노래도 있다. 나폴리는 그리스 식민지였다가 로마 제국의 지배를 받으면서부터 최대의 상업항으로 번창했다. 나폴리는 신도시라는 뜻의 그리스어 ‘네아폴리스’에서 나온 말이다. 자연히 세계 각국에서 상선을 타고 온 뱃사람들과 아프리카와 서남아시아, 중동에서 온 노예들의 노래가 뒤섞인 이국적 노래가 만들어졌다. 음악도 ‘혼혈’이나 ‘잡종’이 더 강하다. 로마 제국이 멸망한 뒤 터키ㆍ독일ㆍ스페인ㆍ오스트리아ㆍ프랑스의 지배를 받았던 역사적 배경 때문에 나폴리타나는 더욱 코즈모폴리턴적인 성격을 띠게 되었다. ‘산타 루치아’ 등의 칸초네는 이탈리아 국경을 넘어 전 세계인의 애창곡이 되었다. 하지만 나폴리는 민요뿐만 아니라 예술음악의 역사에서도 매우 중요한 도시다. 로시니와 모차르트가 꽃피운 오페라 부파의 발상지이다. 하이든ㆍ하세ㆍ요한 크리스티안 바흐, 글루크 등 수많은 작곡가들이 나폴리 진출을 꿈꿨다. 영화 ‘파리넬리’로 유명해진 카스트라토 가수 파리넬리도 나폴리 출신이다. 테아트로 산 카를로는 로시니와 도니체티가 예술감독으로 거쳐 간 오페라극장이다. 세기의 테너 엔리코 카루소도 나폴리 태생이다.

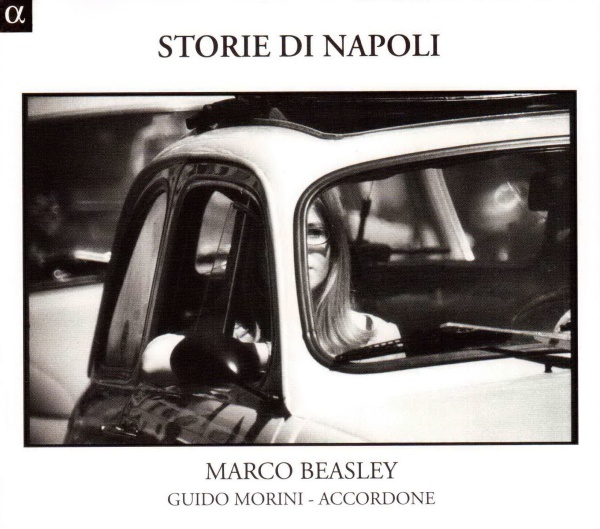

‘나폴리 이야기’는 16세기부터 오늘날까지의 나폴리에서 탄생한 성악곡을 엮은 앨범이다. 한 마디로 아카데믹한 면모나 대중성 어느 한쪽도 소홀히 하지 않은 선곡이 돋보인다. 류트ㆍ기타ㆍ첼로ㆍ바이올린 등 현악기뿐만 아니라 흥겨운 타악기까지 가세하는 다양한 레퍼토리를 담았다. 앨범의 주인공은 나폴리에서 영국인 아버지와 이탈리아인 어머니 사이에서 태어난 마르코 비슬리다. 볼로냐 대학에서 음악학과 바로크 성악을 전공한 뒤 1984년 작곡가 겸 하프시코드 연주자 구이도 모리니와 함께 아코르도네 앙상블을 결성했다. 도서관에서 들춰낸 옛 악보 가운데 주옥같은 선율을 골라 엮고 1절 가사만 있는 노래에 새로 가사를 지어 2, 3절을 만들기도 했다. ‘나풀레는…’에서는여성 가수 로베르타 알로이시오가 함께 했다. 슬픈 세레나데(‘세레나타’)가 있는가 하면 감미로운 세레나데(‘낮은 창문’)도 있다. 경쾌한 왈츠 ‘티엠페 벨레’가 있는가 하면 빠른 속도의 나폴리 춤곡 리듬에 맞춘 ‘타란텔라 타파넬라’도 있다. 길게는 8분이 넘는 곡도 있고 2분이 채 안 되는 짧은 곡도 있다. 가사의 깊은 뜻은 몰라도 음악만 들어도 충분히 분위기를 느낄 수 있다. 티없이 맑고 자연스러운 발성의 노래와 곁들인 담백한 음색의 악기들의 조화가 예술적 품격마저 느끼게 한다. 하지만 대중적인 칸초네 ‘카루소’를 피아노 반주로 부른 것은 마르코 비슬리의 음색과는 잘 어울리지 않는다.

글 이장직 객원전문기자(lully@)