대나무가 빚고 갈대가 쌓은 청아함

임권택 감독의 ‘서편제’는 판소리 영화다. 그러나 영화의 마지막, 송화가 동호와 다시 만나 ‘심청가’ 중 심봉사 눈 뜨는 대목을 부르는 장면에서 많은 이들에게 강렬한 기억을 선사하는 것은 송화의 소리가 아닌 가슴을 파고드는 악기 소리였다. 대금 소리다.

소설가 이외수 역시 대금의 음색에서 한을 녹이는 묘한 빛깔을 발견했고, 자신의 저서 ‘감성사전’에 대금산조의 가락을 절절히 풀어냈다.

‘소리 죽여 흐르는 통곡의 강물이다. 피울음 삼키면서 돌아보는 세월이다. 세속을 등지고 마주 앉은 적막강산. 구름은 소리를 따라 하늘 언저리를 떠돌고 숲들은 달빛 아래 숨을 죽인 채 새들을 잠재운다. 대금 하나로 이 세상 모든 한을 잠재우고 대금 하나로 이 세상 모든 혼을 선계(仙界)로 이르게 한다. 풍류(風流)의 도(道)다.’

이처럼 많은 이의 심금을 울린 대금은 오랜 역사를 지니고 있다. ‘삼국사기’ 권 32 신라악 편에 ‘삼죽(三竹)’이라는 단어가 처음 등장한다. 세 개의 대나무 악기, 즉 소금·중금·대금을 일컫는 말이다. 이들은 대나무 피리 적(笛)을 따 ‘젓대’라 불리기도 했다. 통일신라 신문왕 대에는 신비한 젓대 ‘만파식적’이 있어 나라의 근심을 물리쳤다는 설화가 전해진다. 고려 후기의 문인들은 청아한 소리를 지닌 대금 연주를 즐겼으며 대금을 풍류의 상징으로 삼았다.

풍류를 즐기던 조선시대 선비들 역시 대금을 애호했다. 조선 후기로 오며 정악(궁중과 양반의 음악)에만 사용되던 대금이 점차 민가로 퍼져나갔다. 민속악인 대금산조가 발생했고, 산조의 연주를 위해 기존 대금보다 작아진 산조대금이 탄생했다.

서울대학교 국악과 교수이자 국립국악관현악단 예술감독으로 재직 중인 임재원은 대금산조를 집대성한 인물로 꼽힌다. 대금산조의 다섯 유파를 직접 채보하며 분석, 출판해 산조의 명맥을 이은 것. 그의 행보 중 눈에 띄는 것이 또 있으니, 바로 악기의 개량이다. 임재원은 대금에 지공을 추가해 음계를 확장했고, 개량대금은 대금 연주법의 현대화를 이끌며 악기로서의 가능성을 끌어올렸다.

임재원은 대금을 ‘자연을 담은 악기’라 말한다.

“대금은 대나무의 밑동을 그대로 잘라 만들기 때문에 악기마다 각기 다른 모양새를 띱니다. 악기도 다르고, 연주자마다 음감도 다르니 획일화되지 않은 ‘자연스러운’ 소리를 내죠. 본연에 가까운 음색은 동서고금을 막론하고 사람들에게 공감을 불러일으킵니다. 그래서 대금의 음색이 심금을 울릴 수 있는 거죠.”

자, 이제 임재원과 함께 삼국시대부터 내려온 과거의 소리와 미래를 위해 다듬은 새로운 소리가 공존하는 악기 대금을 만나보자.

대금 가족

‘삼죽’ 중 중금은 20세기 이후 사라졌고, 현재 대금과 소금만이 남았다. 대금은 정악대금·산조대금·개량대금으로 나눌 수 있다.

약방의 감초, 소금

소금의 크기는 대금의 절반 정도다. 음역은 대금보다 한 옥타브가 높으며, 이는 국악 관악기 중 가장 높다. 대금과 달리 청공이 없어 대의 울림만으로 맑은 소리를 낸다. 국악관현악의 색채감을 화려하게 덧입히는 ‘감초’다. 음색과 쓰임이 서양의 피콜로와 비견된다.

정악대금과 산조대금

대금의 종류는 원래 궁중 음악과 선비들의 풍류 음악에 사용된 대금(정악대금) 한 가지뿐이었다. 그러나 조선 말 판소리에서 파생된 기악독주곡인 산조가 생겨나며 민속악 연주에 용이하도록 대금이 개량됐고, 새 대금은 기존 대금과의 구분이 필요했다. 이에 기존 대금을 ‘정악대금’, 개량된 대금을 ‘산조대금’이라 불렀다.

“민속악은 정악에 비해 음정이 높아요. 산조대금의 기본음은 C로 정악대금(B♭)보다 장2도 높아서 민속악을 연주하기 수월하죠. 또 격렬한 농(비브라토)을 하려면 불어넣는 숨의 양이 많아야 하는데, 그러기 위해 취구도 조금 더 커야 합니다. 숨의 양은 자동차 배기량을 생각하면 돼요. 정악대금이 1600cc라면 산조대금은 2200cc랄까요.”

정악대금의 구조

현재 가장 보편적으로 쓰이는 대금은 정악대금이다. 길이는 90cm가량. 성인 남성의 팔 길이를 훌쩍 넘는다. 대금은 크게 취구, 청공, 지공, 칠성공의 네 부분으로 나뉜다. 취구는 숨을 불어넣는 구멍으로, 엄지손가락 한 마디 정도의 크기다. 취구와 지공 사이에는 청공이 있다. 청공에는 청(갈대 속의 얇은 막)을 붙여 특유의 떨림을 만든다. 청공 위에는 청을 보호하기 위해 청가리개를 덮는다. 지공은 여섯 개이며, 양손의 검지·중지·무명지로 막는다. 지공을 다 막고 불면 배임(倍林, 가온 C 바로 아래의 B♭) 음이 연주된다. 음역은 이로부터 약 두 옥타브 반이다. 칠성공은 음정 조절을 위한 ‘헛구멍’이다. 예전에는 정확한 음정을 얻기 위해 최대 다섯 개까지 뚫어 사용했으나, 현대로 오며 두 개로 보편화됐다.

멥쌀을 찹쌀로 바꾸는 마법, 청

대금의 음색에 장쾌한 멋을 더하는 것이 바로 ‘청’이다. 청은 갈대 속에 붙은 습자지처럼 얇은 막이다. 연주자의 입김과 만나 파르르 떨며 대금 특유의 소리를 만드는 ‘떨림판’ 구실을 한다. “대금만의 쫄깃한 맛을 완성하는 게 바로 청입니다. 대의 울림이 멥쌀이라면, 청 소리가 더해진 음색은 찹쌀이에요. 멥쌀만으로는 절대 낼 수 없는 찹쌀의 맛을 청이 내주죠.”

청가리개

청가리개는 청을 보호할 뿐 아니라 열고 닫음에 따라 음량을 조절하는 구실을 한다. 국악기를 만드는 여덟 가지 재료인 팔음(八音, 금·석·사·죽·포·토·혁·목)의 대표 악기들을 새겼는데, 모든 청가리개가 같은 문양을 가진다. “각기 다르던 문양을 이왕직아악부(현 국립국악원의 전신) 시절부터 규격화했어요. 놋쇠 주물로 제작하죠.”

수분을 잡아라!

청은 습도에 민감하다. “날이 건조하면 청이 오므라들어 소리가 나질 않아요. 청에 수분이 유지돼야 좋은 소리가 납니다.” 그래서일까, 함께 자리해 있던 국립국악관현악단 박경민 부수석은 “연주 전 청에 침을 바르기도 해요. 전날 하루 종일 화장실에 두기도 하고요(웃음)”라고 덧붙였다.

대금 주자들은 청을 직접 채취하기도 하는데, 이때도 수분을 고려해야 한다. 채취 시기는 5월 단오 전후가 가장 좋다. 갈대 속에 수분이 적당히 올라오기 때문. “채취 시기가 이르면 청에 수분이 없어 뚝뚝 끊기고, 늦으면 갈대에 청이 딱 달라붙어 나오질 않아요.”

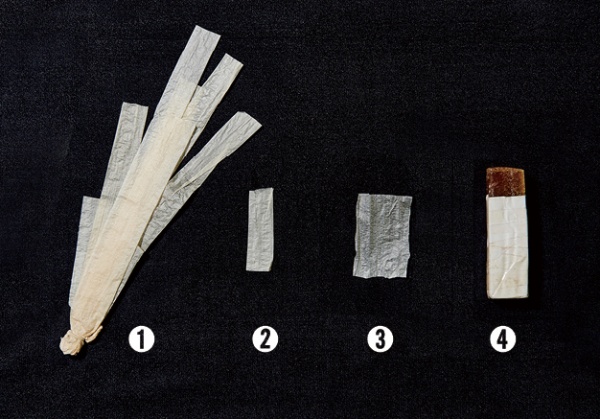

청의 교체 순서

“가느다란 봉을 갈대 속에 넣어 쏙 밀면 안에 붙어 있던 막이 양말 벗듯 쭉 밀려 내려와요. 이걸 그대로 잘 말려서 보관했다가(①) 필요할 때마다 사용할 만큼만 떼어(②) 사용해요. 동그란 청의 한쪽 끝을 칼로 잘라 펼칩니다(③). 그런 다음 아교를 물에 개어 청공 근처에 바르고(④), 물을 묻힌 청을 팽팽하게 붙여요.”

개량의 시작

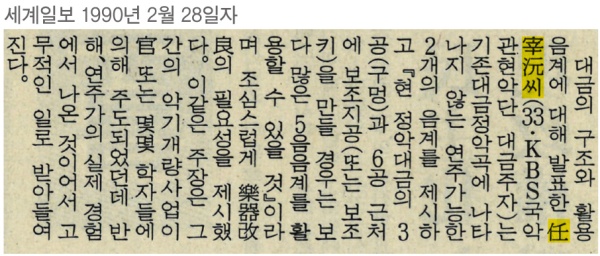

임재원은 1990년 신악회 학술 세미나에서 논문 ‘대금의 구조와 활용 음계’를 발표하며 대금 음계 확장의 필요성을 역설했다. 이를 충족시키기 위해 대금 개량을 시작했고, 2003년 대금 개량 특허를 취득했다.

개량대금

임재원은 정악대금에 3개의 지공을 추가해 플루트처럼 개폐가 가능한 키를 달았다. 덕분에 5음 음계 악기인 대금이 서양의 7음 음계를 구사할 수 있게 됐다. 자유로운 음계로 인해 연주 범위가 넓어졌고, 다양한 창작곡이 작곡됐다.

“불과 200년 전에는 플루트도 대금처럼 나무 몸체에 키가 없었어요. 진화와 발전을 거듭해 현재의 모습을 가지게 됐죠. 대금은 1300년이 넘도록 예전 모습이 그대로 남아 있어요. 개량은, 특정 음 몇 개만 나면 대금도 다양한 음악을 연주할 수 있을 텐데 하는 생각에서 출발했어요. 시추(試錐)를 하듯 1mm씩 구멍을 옮겨가며 시행착오를 거듭한 후 완성했죠.”

지공을 추가하다

지공 근처를 동그랗게 파 키가 꼭 닫힐 수 있게 했고, 키 아래에는 가죽 패드를 덧대어 소리가 새지 않게 했다. 지공이 닫혀있을 때는 정악대금과 똑같이 사용할 수 있다. 또 쓰임이 없는 엄지와 약지 자리에 받침대 역할을 하는 키를 달아 기존 연주법을 침해하지 않는다. “최대한 전통을 훼손하지 않도록 노력했어요. 전통의 장점을 살리면서 현대적으로 발전하는 것, 그게 진정한 의미의 개량입니다. 북한은 이제 대금이 없어요. 과도한 개량 덕에 플루트 같은 ‘저대’만이 있을 뿐이죠. 새로이 작곡된 음악만 연주할 수 있는 개량 악기는 아무 의미가 없어요. 개량대금도 여기서 더 바뀐다면 저대처럼 되지 않을까요.”

병든 대나무가 으뜸?

대금은 속이 꽉 찬 대나무로 만든다. 양쪽에 골이 있다 하여 쌍골죽이라 불리는 이 대나무는 주위의 양분을 다 빨아들여 제 살을 채우는 일종의 돌연변이다. “대나무밭 주인은 쌍골죽을 발견하면 가차 없이 베어버리죠. 주인 눈을 피해 2~3년 서리와 눈을 맞고 자라면 대금의 귀한 재료가 됩니다. 속이 빈 대나무는 마디마다 내경이 달라 일정한 소리를 얻기 어려운데, 쌍골죽은 살이 차 있으니 제대로 깎아내기만 하면 고른 음정을 얻을 수 있거든요.”

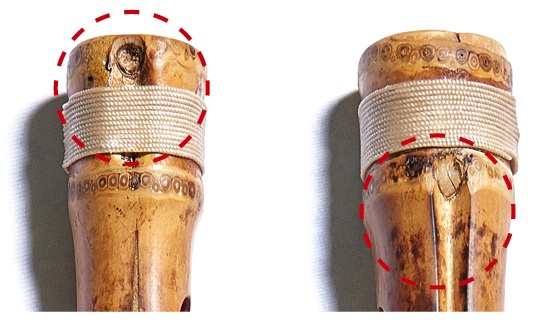

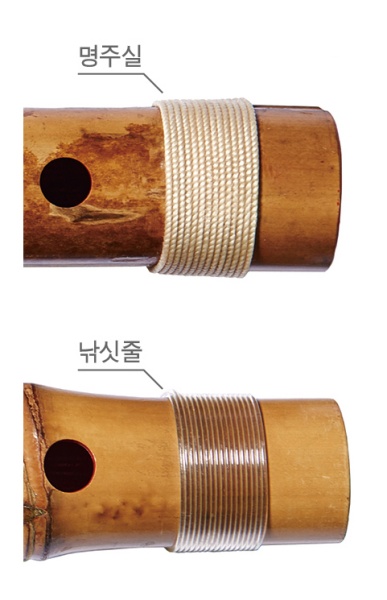

수술이 필요해

대나무는 시간이 지나면서 자연스럽게 뒤틀리고 갈라진다. 이때 갈라진 틈으로 입김이 새어나가지 않게 밀랍을 채우는 ‘수술’을 감행한다. “상처를 깨끗이 파내고 새살(밀랍에 이긴 대나무 가루)을 채워요. 그 위에 접착제를 바르고 줄을 다시 단단히 맵니다.”

줄은 예부터 가야금 현으로 사용하는 명주실을 사용했으나 요즘에는 신축성이 좋은 낚싯줄을 쓰기도 한다. “지하철에 놓고 내리지만 않으면 이렇게 100년은 써요.(웃음)”

직접 채보한 대금산조 다섯 유파

산조는 본래 구전심수(口傳心授)로 전승되던 장르였다. 악보화하려면 스승에게 직접 가락을 익히며 기록하거나, 명인이 남긴 유성기 음반을 듣고 채보해야 했다. 임재원은 대금산조의 시조 박종기의 유성기 음반이 발견되자 그의 산조를 악보로 기록했고, 명인 한주환과 서용석·이생강·원장현의 가락 역시 채보했다. 특히 원장현류의 경우 KBS국립관현악단에서 함께 연주하던 그의 가락이 “기가 막혀” 직접 유파를 달고 초연까지 해 의미가 깊다. 외국인도 연주할 수 있도록 오선보로도 채보했고 각 유파별로 분석도 곁들였다. 말 그대로 대금산조를 집대성한 셈이다.

임재원의 악기 케이스

습기 관리 도구 두 가지와 아교 가방이 든 단출한 구성이다. 케이스 내 습도 유지를 위해 현악기용 댐핏을 사용하기도 한다. 악기 속에 댐핏이 들어가지 않아 그저 올려두는 정도로 사용한다. 또 하나는 악기 내부의 습도 유지를 위한 스와브다. 클라리넷용으로 제작된 것인데, 원래 스와브가 악기 속으로 통과시켜 습기를 제거하는 용도인 반면, 임재원은 물을 묻힌 스와브를 대금 속으로 관통해 수분을 공급한다. 단시간에 습도를 충족시켜야 할 때 사용한다.

사진 심규태(h.a.r.u.)