노먼 레브레히트 칼럼 | SINCE 2012

영국의 평론가가 보내온 세계 음악계 동향

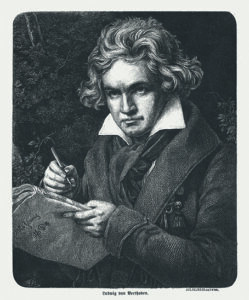

베토벤 최고의 히트작

역사상 가장 많이 연주된 베토벤의 작품은 무엇인가?

베토벤 전기 ‘왜 베토벤인가?’를 집필하던 와중에 그의 작품 중 가장 많이 연주된 게 무엇인지 모른다는 사실을 깨달았다. 그걸 아는 사람도 딱히 없어 보였다. 수많은 출판사에 흩어져 저작권은 오래전 사라졌고, 기록을 계속해 온 곳이 없었다. 베토벤 히트작의 순위표는 어딜 가야 찾을 수 있을까?

나는 빈 필하모닉에 연락했다. 그들의 창립자들은 베토벤을 알고 있었고, 1842년 3월 창단연주회에 베토벤의 교향곡 중 하나를 연주했기 때문이다. 빈필의 기록 보관 담당자 실비아 카글 박사는 이렇게 답해왔다. “정말 재밌는 질문이네요. 아무도 물어본 적이 없거든요. 제가 세어 보고 알려 드릴게요.”

예상치 못 한 결과

질문에 대단히 흥미를 느꼈던 박사는 주말 내내 집계를 하고 월요일 아침이 되자마자 목록을 전달해 주었다. 내 대답은 이러했다. “놀라운데요.” 그 역시 마찬가지로 놀라워했다. 빈필의 그 누구도 지난 180년간 가장 많이 연주한 베토벤 작품의 정체를 믿지 못했다.

우연의 가능성을 배제하기 위해 2000년 이후로 연주된 작품의 집계도 물어보았으나 똑같은 답이 나왔다. 가장 많이 연주된 곡은 교향곡 3번 ‘영웅’도, 교향곡 5번 ‘운명’도, 교향곡 6번 ‘전원’도, 피아노 협주곡 5번 ‘황제’도, 바이올린 협주곡도 아니었다. 바로 제목 없는 교향곡 7번이었다.

자, 휘파람으로 7번의 도입을 불어보라. 몇몇 프로만 할 수 있을 테니, 불 수 없어도 괜찮다. 교향곡 7번은 불운한 기운을 타고났다. 하지만 어째서인지, 이 작품은 상당한 격차로 베토벤의 가장 큰 흥행 보증 수표가 됐다. 빈필에서 전해준 목록은 다음과 같다.

1. 교향곡 7번(382회) 2. 교향곡 5번 ‘운명’(354회) 3. 교향곡 3번 ‘영웅’(323회) 4. 교향곡 6번 ‘전원’(234회) 5. ‘에그몬트 서곡’(205회) 6. 교향곡 9번 ‘합창’(204회) 7. ‘코리올란 서곡’(189회) 8. 교향곡 8번(171회) 9. 교향곡 4번(162회) 10. 교향곡 2번(146회) 11. 교향곡 1번(135회) 12. ‘레오노레 서곡’(117회) 13. ‘피델리오’(107회) 14. 바이올린 협주곡 D장조(84회) 15. 피아노 협주곡 4번(76회) 16. 피아노 협주곡 5번 ‘황제’(76회) 17. 피아노 협주곡 3번(66회) 18. ‘장엄 미사’(55회) 19. 피아노 협주곡 1번(40회) 20. ‘프로메테우스의 창조물 서곡’(27회)

나는 그럴 리가 없다 싶어, 다시 확인해야 한다고 생각했다. 그렇게 런던 심포니의 전 최고경영자이자 현재 카네기홀의 예술감독을 맡고 있는 클라이브 길린슨에게 전화를 걸었다. “1891년 카네기 홀이 문을 연 후로 가장 많이 연주된 베토벤 곡이 뭡니까?” 내가 재촉하자 그가 답했다. “모르죠, 누가 물어본 적도 없었는데요.”

카네기홀 기록 보관 담당자가 제시한 결과에서는 교향곡 5번과 7번이 1위를 놓고 비등하게 다투며, 그 뒤를 교향곡 3번과 나머지가 이었다. 그가 말하기를, “런던 심포니에 있을 때 투어 목록에 항상 아니면 거의 상위에 있었고, 제가 연주자로 보낸 14년간 다른 작품보다 아마도 월등하게 많이 연주한 곡”이라고 했다.

거장들의 진술

베토벤 교향곡 7번 자필 악보

대체 교향곡 7번은 어떻게 베토벤의 히트작이 되었을까? 작곡가의 의도는 분명 아니었을 것이다. 러시아에서의 나폴레옹 전쟁 소식이 매일 같이 이어지던 1812년 여름, 휴양지에서 침울한 상태로 이를 작곡하던 베토벤은 강렬한 첫 주제는 보류하고 느린 악장 쓰기도 거부했다. 베토벤 이전의 모든 작곡가가 추진력 있는 춤곡으로 뛰어들기 전 십여 분의 느린 휴식을 두던 시대였다.

청각장애를 안고 있었으며 사랑에도 절망한 40대의 베토벤은 타인을 즐겁게 하는 데에 더는 관심이 없었다. 사람을 끔찍이 싫어해서 일부는 그가 미쳤다고 생각했다. 그러나 전쟁 부상병을 위한 자선 음악회에서 초연된 교향곡 7번은 즉각 인기를 얻었고, 베토벤은 남은 악장을 지휘하기 전에 2악장을 반복해달라는 요청도 받았다. 이 작품을 향한 그 요청은 아직도 이어지는 듯하다.

나는 여러 지휘자에게 교향곡 7번이 사랑받는 이유를 물었다. 어쨌든 이들이 전 세계를 돌아다니며 어떤 작품을 공연할지 선택하는 결정권자이니 말이다. 밀라노 라 스칼라의 음악감독 리카르도 샤이가 보낸 회신은 이러하다. “합리적인 이유는 없네요. 음악가는 원래 좀 이상한 사람들이잖아요.”

사이먼 래틀은 본인의 베를린 필하모닉 데뷔 무대에서 어떤 곡을 지휘해야 할지 덕망 높은 빌헬름 푸르트벵글러의 아내에게 물었던 일화를 말해주었다. “그녀는 당연히 베토벤 7번을 연주해야 한다고 말했죠. 그 작품은 절대 실패할 리 없는, 가장 손쉬운 성공의 열쇠라 하더군요.” 래틀은 회상을 이어갔다. “정말 그렇습니다. 리허설 때는 몹시 까다롭고 만족스럽지도 않지만, 공연에서는 생명력이 뿜어져 나오고 곡 특유의 광기가 연주자들에게 침투해 거부할 수 없는 불을 지펴줍니다. 그래서 교향곡 7번은 특별한 날을 위해 아껴두죠.”

특유의 광기라니, 그의 말은 여러모로 일리가 있다. 미국 클리블랜드 오케스트라의 엄격한 마에스트로 조지 셀은 2악장에 대해 “지휘를 시작하기에 가장 어려운 두 작품 중 하나”라고 언급했다. 거기다 3악장은 궤도를 벗어날 듯 빈번하게 위협하는 광포함이 몰아친다. 부다페스트 페스티벌 오케스트라의 이반 피셔는 넌지시 말했다. “약박의 강세를 이용해서 강렬한 피날레를 만든 것을 보면, 반복적인 음악이나 심지어 록 음악을 발명한 게 베토벤이 아닌가 하는 기분까지 듭니다.” 레너드 슬래트킨의 설명은 이렇다. “기술적으로는 지휘하기에 가장 쉬운 곡입니다. 박자에 급작스러운 변화가 없어요. 지휘자가 엄청난 머저리가 아니라면 대개는 항상 성공하는 작품이죠.”

순수하기에 아름답다

교향곡 7번은 어디서나 인기를 누렸다. 에밀리 브론테는 종종 이 곡을 피아노로 연주했는데 혹자는 작가의 소설 ‘폭풍의 언덕’ 속 등장인물 히스클리프가 베토벤을 본뜬 인물이라고 여긴다. 성마르고 우울하며 고양감을 불러온다는 점에서는 비슷하다. 바그너는 리스트가 연주하는 2악장에 맞춰 거실에서 춤을 추었고, 사뮈엘 베케트는 이 곡을 “가장 무장 해제된 베토벤”이라 칭하며 청각장애가 있는 작곡가에 대한 희곡을 구상했다.

교향곡 7번은 어디서나 인기를 누렸다. 에밀리 브론테는 종종 이 곡을 피아노로 연주했는데 혹자는 작가의 소설 ‘폭풍의 언덕’ 속 등장인물 히스클리프가 베토벤을 본뜬 인물이라고 여긴다. 성마르고 우울하며 고양감을 불러온다는 점에서는 비슷하다. 바그너는 리스트가 연주하는 2악장에 맞춰 거실에서 춤을 추었고, 사뮈엘 베케트는 이 곡을 “가장 무장 해제된 베토벤”이라 칭하며 청각장애가 있는 작곡가에 대한 희곡을 구상했다.

종합해 보아도 이런 감상이 인간사의 중대한 진술인 ‘영웅’ ‘운명’ ‘합창’보다 더 인기 있는 이유가 되지 않는다. 하지만 기록이 거짓말을 할 리 없으니, 나는 교향곡 7번이 1위를 차지한 이유에 대해 알아보기 시작했다.

부제나 의식이 붙은 다른 곡들과 다르게 교향곡 7번은 그 무엇도 말하거나 요구하지 않는다. ‘예술을 위한 예술’로서 순수한 음악 그 자체를 30여 분간 전달할 뿐이다. ‘영웅’이나 ‘전원’과는 달리 작품 후반부의 긍정적인 분위기로 더 나은 미래가 가능하다고 느껴진다.

오스트리아의 지휘자 프란츠 벨저 뫼스트가 느낀 흥분은 이렇다. “모든 악장에 추진력이 있습니다. 이 추진력은 철도 같은 기계장치가 계속 속력을 올리며 나아가는 매력과 관련이 있을까요?” 그럴지도 모른다.

리옹의 음악감독 니콜라이 즈나이더는 “베토벤의 우아함, 활기, 경이로움”에 대해 말했다. 그 말이 내게도 와닿았다. 이 교향곡은 베토벤이 가장 덜 험악하고, 더 인간적이었던 시기의 곡이다. 푸르트벵글러, 셀, 카를로스 클라이버, 다니엘 바렌보임의 획기적인 음반은 이 불가사의한 교향곡에 다양한 얼굴이 있다는 걸 보여준다. 그러나 연주 방식과는 상관없이 이 작품이 우리에게 가장 필요한 단 하나의 곡이라는 건 분명하다.

번역 evener

노먼 레브레히트 칼럼의 영어 원문을 함께 제공합니다.

본 원고는 본지의 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

Beethoven’s hit parade

While writing a study of Beethoven interpretation, I realised I had no idea which of his works are the most performed. Nor, it seemed, did anyone else. Dispersed among many publishers and long out of copyright, there was no-one keeping score. Where to turn for a chart of Beethoven’s greatest hits?

I contacted the Vienna Philharmonic Orchestra whose founders had known Beethoven and played one of his symphonies at their inaugural concert in March 1842. ‘Indeed, this is very interesting,’ responded Dr Silvia Kargl, the VPO archivist. ‘No one has ever asked that question before. I will count and come back to you.’

So intriguing was the question that Silvia counted all weekend long and delivered a list first thing Monday morning. ‘That,’ I replied, ‘is astonishing.’ She, too, was astounded. No-one at the Vienna Phil could quite believe which work they had played the most over the past 180 years.

To avoid the possibility of a fluke, I asked for all the Beethoven they had played since 2000. The same work came top again. The most performed Beethoven is not the Eroica, the fifth or the Pastoral symphonies, not the Emperor or the violin concerto. It’s the untitled seventh symphony.

Go on then, whistle me the opening theme. Don’t feel too bad if you can’t: few professionals can. The seventh is deliberately inauspicious. Yet this, somehow, is Beethoven’s biggest success in the concert hall, and by some margin. Here’s the Vienna list.

That can’t be right, I thought. Must double-check. I called Sir Clive Gillinson, ex-chief exec of the London Symphony Orchestra now running Carnegie Hall, America’s premier venue. ‘Which Beethoven has been done most since the hall opened in 1891?’ I demanded. ‘Dunno,’ said Clive, ‘no-one’s ever asked.’

Carnegie’s archivist produced showed the fifth and seventh neck-and-neck at the top of the table, followed by the Eroica and the rest nowhere. Clive said: ‘I remember that when I was managing the LSO, it was always top or nearly top of the list for touring venues, and in my 14 years as a player, I’m sure I played in it more (probably much more) than any other piece in the repertoire.’

So what makes the seventh symphony Beethoven’s most popular? Certainly not any intention on his part. Composing it in a health resort in the summer of 1812 amid daily dispatches of Napoleon’s war in Russia, Beethoven in dyspeptic mood withheld a strong opening theme and refused to write a slow movement. All composers before him had given their audiences ten minutes of slow relief before diving back into rhythmic propulsion.

Beethoven in his 40s, deaf and defeated in love, was no longer bothered with pleasing anyone. Increasingly misanthropic, some thought him mad. But the symphony, premiered at a benefit concert for war wounded, was an instant hit. Beethoven was made to repeat the second movement before they let him conduct the rest of the work. Its appeal, apparently, has never faded.

I asked a clutch of conductors to explain its ubiquity. They, after all, are the ones who decide what gets performed most around the world. Riccardo Chailly, music director of La Scala, Milan, texted me back: ‘I have no rational answer. Musicians are very strange people.’

Sir Simon Rattle told me he had asked the widow of the venerable Wilhelm Furtwängler what he should conduct at his Berlin Philharmonic debut. ‘She said to me, of course you MUST play Beethoven 7th as it is the easiest success piece, never fails.’ Rattle reflects: ‘There is a truth in what she said. Although very hard and unsatisfying to rehearse, it has its own life in performance and its peculiar insanity tends to infect the performers, irresistible fire. I save it for special occasions.’ A peculiar insanity? He may have more than one point. Cleveland’s austere maestro Georg Szell once described the second movement as ‘one of the two most difficult pieces to start conducting’. And the third movement whips up a frenzy that frequently threatens to go off the rails. Ivan Fischer of the Budapest Festival Orchestra suggests that the ‘extremely effective finale with off-beat accents makes us feel that Beethoven invented repetitive music, or even rock music.’ The American Leonard Slatkin describes it as ‘technically the easiest to conduct. There are no surprise tempo changes. Unless the conductor is a supreme idiot, it is almost always successful.’

The symphony caught on everywhere. Emily Bronte played it often at the piano; some think she modelled Heathcliff in Wuthering Heights on a portrait she had seen of Beethoven – ‘wild, melancholy and elevating.’ Richard Wagner danced the Allegretto on his living room carpet with Franz Liszt at the piano. Samuel Beckett called the symphony ‘Beethoven at his most unbuttoned’ and contemplated writing a play about a deaf composer.

Taken together, these impressions do not account for the work being more popular than, say, the Eroica, the Fifth and the Ninth, each a major statement on the human condition. But the archives don’t lie, and I am starting to see why the seventh comes out top.

Unlike symphonies with names and agendas, the Seventh is not selling, or telling, you anything. It delivers half an hour of pure music, art for art’s sake. The ending, unlike the Eroica or the Pastoral, sends you off in a positive mood, a feeling that a better future is possible.

The Austrian conductor Franz Welser-Möst is excited by ‘the drive it has in all movements. Has it to do with the development of speed and fascination of mechanical things, the railways…?’ Could be.

Nikolaj Znaider, music director in Lyon, speaks of ‘Beethoven’s elegance, exuberance and sense of wonder.’ That nails it for me. The Seventh is Beethoven at his most human, his least forbidding. Epochal recordings by Furtwängler, Szell, Carlos Kleiber and Daniel Barenboim show there are many faces to this enigmatic symphony. But play it this way or that, it seems to be the one we need most of all.

글 노먼 레브레히트 영국의 음악·문화 평론가이자 소설가. ‘텔레그래프’지, ‘스탠더즈’지 등 여러 매체에 기고해왔으며, 지금 이 순간에도 자신의 블로그(www.slippedisc.com)를 통해 음악계 뉴스를 발 빠르게 전한다