귀도 보르차니의 피아노가 아홉 마디의 전주를 담담하게 노래한다. 그의 형인 이탈리아 사중주단의 리더였던 파올로 보르차니가 마지막으로 레코딩했던 바흐 ‘푸가의 기법’에서 그랬던 것처럼 얼핏 무색무취인 듯하나 서릿발 같은 정기가 안으로 감돈다. 이윽고 피아니시모로 첼로가 들어온다. 아! 재미없다. 더구나 낭만주의 음악의 기본 중의 기본인 레가토를 딱 필요한 만큼만 하고 더는 술수를 부리지 않는다. 그러니 음들은 끊어질 듯 이어진다. 여기에 템포마저 느리니 무미건조함이 이를 데 없다. 전개부 피치카토의 둔탁함은 또 어떤가. 엔리코 마이나르디가 1950년에 녹음한 슈베르트의 ‘아르페지오네 소나타’. 이 로맨틱하기 그지없는 걸작을 이토록 무미건조하게 그어대는 첼리스트는 일찍이 없었다. 2악장은 이승에서의 삶이 너무도 힘에 겨워 천상을 동경하며 읊는 작곡가의 고단한 노래다. 마이나르디의 영원한 것만 같은, 좁디좁은 진폭으로 너울거리는 운궁은 씩씩거리는 그의 호흡과 만나 야릇한 분위기를 연출한다.

하지만 여기까지다. 그 속살을 가만가만히 들여다보면 이보다 격조 있고 단아한 슈베르트는 찾으려야 찾을 수가 없다. 쉬지 않고 내리 3악장을 달려도 CD 특유의 쏘는 현상이 전혀 없고 부담을 주지 않는다. 그래서 마이나르디의 슈베르트는 몇 겹의 메이크업을 덕지덕지 두른 천박한 연예인이 아니라 민낯의 산골 소녀를 연상케 한다. 이러한 느낌은 바흐의 무반주 첼로 모음곡에서 극대화된다. 그는 첼로계의 타티야나 니콜라예바라 할 만하다. 니콜라예바가 페달 사용을 하지 않고 평균율을 완성했듯이, 마이나르디는 달착지근하고 느끼한 낭만주의풍의 레가토는 지양하고 시종일관 논레가토를 지향한다. 여기에 비브라토를 최소화한 어마어마하게 느린 템포 설정까지 더해져 사라반드의 경우 ‘천국과 같은 긴’ 영원의 춤으로 화한다. 가장 귀여운 C장조 부레의 발랄함은 애초에 접어두자. 그러나 그 느림의 미학 속에 바흐의 장난기가 발동한다.

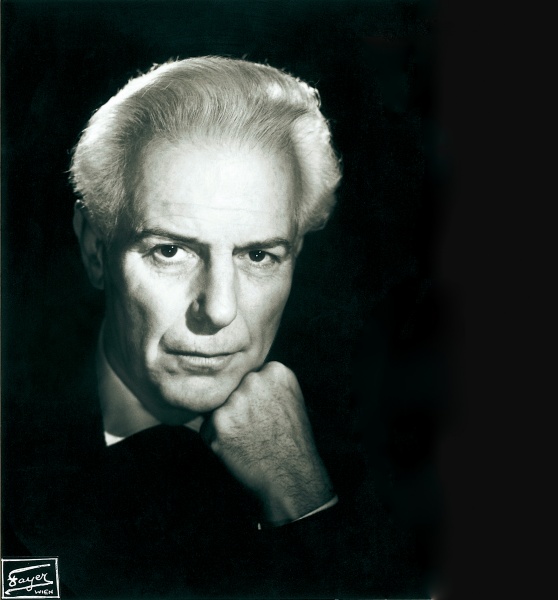

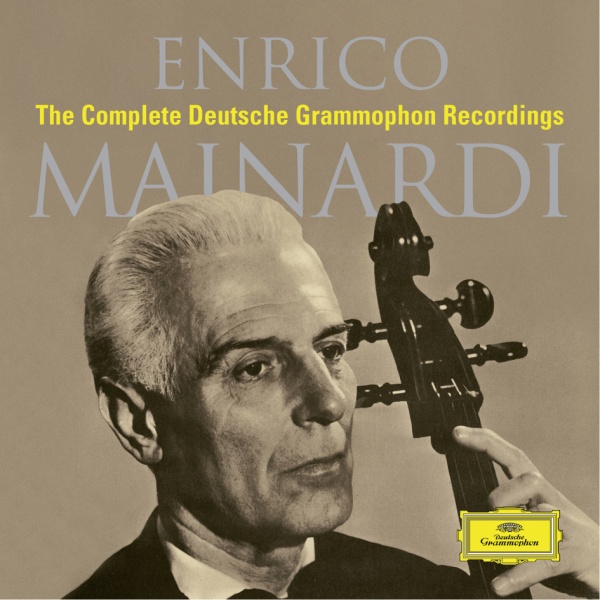

19세기의 끝자락이었던 1897년에 이탈리아 밀라노에서 태어난 마이나르디는 분더킨트의 전형이었다. 천재의 자만심은 애초에 그와는 거리가 멀었다. 27세에 베를린으로 가 후고 베커의 가르침을 다시 받으며 내실을 키운 마이나르디는 세상적인 것에는 아예 관심조차 없었다. 매번 연주할 때마다 화려한 새 옷으로 갈아입는 그였지만 그것은 작곡가와 청중에 대한 경의의 표시였을 뿐이다. 그래서 그의 연주는 동시대 첼리스트와 해석 자체가 달랐다. 가장 마이나르디다운 것이 바로 카살스에게 도전장을 던진 바흐였다. 어디 바흐에만 가둘 수 있으랴. 그의 베토벤 소나타는 적요(寂寥)의 세계다. 티끌만큼 인간세상의 때가 묻지 않은 피안의 언덕이다. 하지만 그의 음반 녹음은 극히 제한적이었고 상업성이 없다보니 적은 수만 찍을 수밖에 없었다. 그래서 그의 초반 LP는 100만 원을 훌쩍 넘기기 예사였다. 한국 유니버설에서 세계 최초로 마이나르디의 DG 녹음 전집을 출시했다. 바흐는 물론이요, 이미 오래전에 폐반된 비발디와 타르티니의 협주곡과 드보르자크·슈만·하이든까지 실린 보석상자다. 그라치올리의 ‘아다지오’를 들으며 필자는 밤에 혼자 꺽꺽 울었다. 돈 주고도 구할 수 없었던 마이나르디가 넝쿨째 굴러들어온 셈이다. 무조건 곁에 두고 평생 음미해야 할 음반이다.

글 유혁준(음악 칼럼니스트)