작품을 평가하는 기준은 무엇일까? 작품에 참여한 사람들이 만들어낸 결과물, 곧 ‘작품’ 자체만으로 평가를 하는 것이다. 이것이 거의 옳다. 오직 그들이 만들어낸 작품만을 보고서, 그 특징과 한계를 짚는 것이다. 이것이 가장 좋다. 하지만 ‘국립’이라는 타이틀을 걸고 있는 단체라면 작품에 대한 평가가 어떠해야 할까? 결코 ‘공공성’을 간과할 수 없다. 작품에 대한 책임도, 결과물에 대한 찬사와 비난도, 궁극적으로 ‘국립’이라는 이름 안에서 수용할 수밖에 없다. 더불어 국립단체가 민족의 ‘전통’에 기반을 둔 단체거나 ‘민족’에 기반을 둔 소재를 바탕으로 작품을 만들었다면, 평가의 기준은 분명 ‘이원화’될 수밖에 없다. 작품에 참여한 ‘개인/집단’에서 시작해서, 결국 ‘시대/민족’이란 측면으로 초점이 이동하게 된다.

‘개인/집단’ vs. ‘시대/민족’

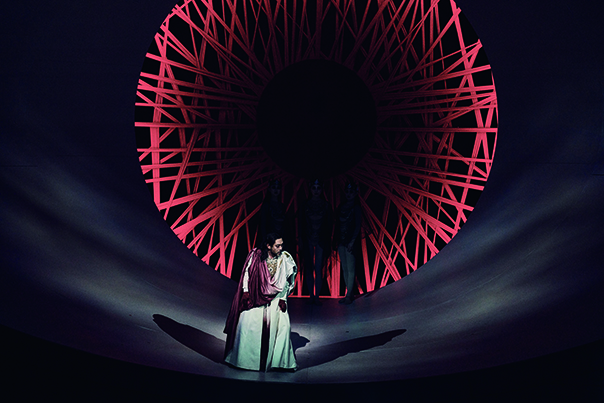

국립창극단의 ‘메디아’를 보았다. 이 작품에 대한 평가도 ‘개인/집단’, ‘시대/민족’으로 나눠서 생각할 수 있다. 결론부터 얘기하자면, 앞의 것의 성과는 분명하다. 반면 뒤의 것의 한계도 분명하다. 국립창극단의 배우들은 색다른 연출을 만났고, 참신한 대본을 만났다. 그래서 전에 없던 창극을 만들어냈다. 이런 작업을 통해서, 창극단과 제작팀도 모두 ‘윈-윈’했다고 생각한다. 창극단은 이번 작업을 통해 ‘낯선 작업환경’을 접했지만 이제부터는 ‘새로운 작업환경’으로 정착할 수 있다는 생각이 든다.

무엇보다도 대다수의 관객은 이번 작품에 열광했다. 국립창극단의 새로운 가능성을 봤다는 것이 중론이다. ‘메디아’라는 특정한 ‘여성’과 ‘메디아’라는 신파적이고 비극적인 부분을 창극 속에 끌어들였다는 측면에서 그렇다.

서재형(연출)과 한아름(극본·작사)이 만들어낸 인물과 무대에 크게 만족한 관객들이 참 많았다. 창극이 판소리에서 출발했고 판소리에서 캐릭터가 중요하다면, 분명 춘향이나 심청과는 또 다른 ‘여성’을 창극이 수용한 셈이다. 창극 ‘메디아’가 특히 여성적인 입장을 강조한 작품이라는 점에서, 메디아와 춘향과의 비교는 매우 재미있는 결과를 도출해낼 수 있다. 그리스 비극 속에 존재하는 메디아(여인)를 창극이 수용한 것은, 인간상(캐릭터) 면에서 의미가 있다.

반대로 ‘판소리’라는 창법으로 부르고 ‘창극’이라는 구조 속에서, ‘메디아’는 또 하나의 생명력 있는 작품으로 탄생했다. 춘향이나 심청이나 메디아나 모두 ‘권선징악’적인 측면에서 일맥상통한다. 더불어 궁극적으로 이 작품 속의 주인공은, 현대에 만들어진 작품 속의 주인공보다는, 지극히 감정과잉적인 인물이다. 궁극적으로 창극이나 그리스 비극이나 이른바 신파적인 속성을 결코 간과할 수 없다. 한아름-서재형 콤비가 ‘메디아’를 ‘창극’과 연결하는 저변에는 이런 생각들이 깔려 있지 않았을까.

창극은 희극이 아닌, 비극이다

한아름-서재형 콤비에게 진정 감사하고 싶은 것은, ‘창극도 비극이 될 수 있다’는 점을 보여줬다는 면에서다. 전통 판소리에 기반을 둔 창극은 궁극적으로 희극을 지향하고 있다. 거의 모든 창극이 “얼씨구절씨구”를 외치면서 해피엔딩으로 대단원을 맺는 데 익숙하다. 그리고 그것이 창극의 일반적 관객에게는 일종의 카타르시스였다. 오히려 이런 비극적인 지향점은 창극이라기보다는 ‘여성국극’에 가깝다. 여성국극은 수난받은 여성에 큰 비중을 두고 있다.

연출가 서재형을 만났다. 무엇이든 가능한 한 분명하게 진술(?)하려는 그를 통해서, 다음 세 가지가 더욱 분명해졌다.

첫째, 그는 ‘메디아’를 시작할 때, 한국적인 미학을 작품을 통해 드러내고자 하는 바가 분명했다. 바로 ‘한’이었다. 한은 이제 너무도 식상한 미학 용어일지 모른다. 그는 한을 관념이 아닌 ‘작품’으로, 대사가 아닌 ‘노래’로 보여주고자 한 것이 확실했다. 그리고 오직 판소리 하나만으로, 메디아라는 여성 한 사람만으로도 충분히 표현할 수 있다는 생각을 갖고 있었던 것 같다. 그가 인식한 한은, 판소리 하나만으로 충분한 것이 아니라 ‘소리’ 하나만이어야 가능한 것이라고 생각한 것 같다. ‘수난의 여성 = 한의 정서’라는 것은 ‘서편제’와 일맥상통하는 것 같지만, ‘메디아’를 가져와서 시대적인 초월을 만들어내고, 판소리를 통해서 구체화시키려 했으며, 어느 정도 성과를 거두었다는 점에서, 그는 분명 창극적인 비극과 소리의 한을 드러내는 성과를 만들어낸 연출가로 평가받아야 할 것이다. 이것은 ‘개인’적으로도 그렇고, ‘민족’적으로도 그렇다.

둘째, 그가 국립창극단에서 선택한 것은 오직 ‘소리’뿐이었다. 판소리나 창극적으로 볼 때, 그의 특성이자 한계라고 할 수 있다. 흔히 판소리의 세 요소로 ‘소리’ ‘아니리’ ‘발림’을 꼽는다. 이 작품에는 ‘발림’이 없다. 창극이라고 발림이 없는 건 아니다. 판소리에 비해 적을 뿐이다. 기존의 창극을 보다 보면, 오히려 창극배우들의 발림이 창극식 ‘연기’라는 생각을 하게 된다. 하지만 이번 작품은 그렇지 않았다. 이번 작품에서 연출가가 선택한 것은 판소리와 창극의 ‘목소리’였지, 판소리 혹은 창극의 ‘움직임’은 결코 아니었다. 따라서 서재형의 다른 음악극인 ‘왕세자실종사건’과 ‘더 코러스: 오이디푸스’를 지켜본 관객이라면, 움직임 면에서 ‘메디아’가 다른 두 작품에 비해 떨어진다는 생각이 들었을 것이다. 아니, 서재형은 앞의 두 작품만큼 배우들에게 움직임을 요구하지 않았음을 알 수 있다. 창극적 혹은 민족적인 입장에서 볼 때, 이 측면에 대한 평가가 매우 극과 극으로 갈릴 수 있는 지점이다. 이번 창극은 ‘연출 스타일’은 살았어도, ‘창극 스타일’은 간과되었다고 말할 수 있다.

셋째, 시각적인 면의 성과다. 분명 서재형표 작품에서는 배우·조명·의상·소품·무대·음악이 유기적이다. 이러한 평가는 그에 대한 개인적인 평가를 넘어서, 한국의 공연예술계가 존중해야 할, 혹은 배워야 할 덕목이라고 생각한다. 따라서 이런 평가는 앞의 두 가지 분석 기준인 ‘개인/집단’ ‘시대/역사’를 떠나서, 혹은 이 둘을 모두 통합해서, 서재형이란 연출가가 단연 돋보이는 지점임을 부정하기 어렵다.

그간의 골수 창극팬들과는 다른 일반적인 무대극의 수용자적인 측면에서 볼 때, 서재형은 특정 장르를 떠나서 ‘현장’을 잘 아는 연출가라는 결론을 도출하게 된다. 이것은 그가 다른 연출가와 다르게, 무대를 대단히 입체적으로 본다는 점에서다. 더불어 그는, 그 자신이 부정할지는 모르나 궁극적으로는 굉장히 대중 취향적이다. 여기서 생각을 좀 달리해보면 어떨까. 우리는 늘 ‘국립’단체가 ‘민족적’인 작품을 만들어야 한다고 힘주어 말한다. 그 민족적인 것은 역사적인 의미에서 전통적인 것일 수 있지만, 사실 그 민족의 역사에서 특정 시대와 지역에서 매우 ‘대중적’인 것이 아니던가.

따라서 서재형의 이번 작품과 이에 대한 대중(기존의 판소리 및 창극 애호가와 다른 이들)이 열광하는 것에 비춰봤을 때, 그의 이런 ‘대중성’이 그와 그 주변의 노력과 방식 여하에 따라서, 결과적으로 ‘민족적’인 것과 연결될 수 있지 않을까 하는, 긍정적인 바람을 가져본다.

메디아도, 서재형도 대중적이고 통속적이다!?

한아름 작가가 정리한 ‘메디아’에 관한 텍스트를 보면서 대중적·통속적이라는 단어를 떠올렸다. 분명 그리스 비극이지만, 보기에 따라서는 팜므 파탈의 존재를 긍정하면서 부정하듯, 강하게 드러내는 대한민국의 주부 대상 아침 드라마(소위 ‘막장 드라마’라고도 하는)의 그것과도 맥락을 같이하지 않는가! 그런데 이 지점에서 서재형의 연출 스타일이 좀더 분명해지는 것을 발견한다. 바로 ‘인간’을 더 드러내게 한다는 점이다. 이전의 서재형의 작품에서는 ‘연출’이 많이 보였다. 배우는 부분 혹은 장치이기도 했다. 스타일이 스토리를 압도하기도 했다. 하지만 ‘메디아’를 보면서 그가 연출보다는 배우에, 스타일보다는 스토리에 보다 주력하는 모습을 새롭게 발견한 것이다. 그가 배우와 스토리에 보다 집중한다는 것은, 궁극적으로 인간을 보여주려 한다는 것이 아닐까. 그리고 서재형이 보여주는 인간은 현재로선 매우 ‘불쌍하고 가련한’ 인간이 아닌가 싶다. 원하든 원치 않든 ‘한’이란 개념 혹은 정서에서 이해될 수 있는 인간의 모습이다. 이런 면에서만 볼 때, 서재형은 판소리적이고 창극적이고 전통적이고 한국적이다.

글 윤중강(음악평론가)

메디아,

우리의 소리가 들리십니까

사진 국립창극단