“어느 날 동료 패션 디자이너에게 요즘 무슨 작업을 하느냐 물으니 ‘난 요즘 예술작품을 만들어’라고 대답하더군요. 저는 ‘뭐라고? 옷 만드는 건 중단했다는 뜻이야?’라고 되물었죠. 우리는 예술가가 아니라 상인입니다.”

펜디·클로에를 거쳐 샤넬의 수석 디자이너까지, 기성복 브랜드에 마법을 불어넣는 라거펠트는 현실을 뛰어넘는 실험정신을 앞세우기보다 기존의 전통을 세련되게 현대화시키는 사람이다. 디자인의 스펙터클을 보여주는 데만 전념할 뿐, 극단적인 경우 생산조차 하지 않고 의상박물관으로 들어가 버리는 일부 패션계에 라거펠트는 반대한다. 그런 그를 과연 ‘보수적인’ 또는 ‘상업적인’ 디자이너라고 비판할 수 있을까?

본인은 거부하겠지만, 한 명의 ‘예술가’로서 라거펠트를 조명하기 위해선 조금 멀리 떨어진 위치로 관망지를 옮겨야 할 것 같다. 거기엔 30년째 활동해오고 있는 발레와 오페라 의상 디자이너, 그리고 역시 비슷한 시기부터 카메라를 잡기 시작한 사진작가로서의 라거펠트가 있다. 사진작가로서의 작업이 패션의 연속성에 있다면, 무대의상 작업은 오페라와 발레에 대한 거시적인 시각과 방대한 이해, 그리고 자신만의 철학을 가진 또 하나의 예술세계를 보여준다.

1933년생인 라거펠트는 오페라의 황금기를 보며 성장해온 세대다. 패션쇼가 무대가 되고, 그 무대가 그 어떤 장르보다 스펙터클한 현대예술의 현장이 되는 작금의 유행이 패션 디자이너들을 극장으로 향하게 한다는 의견에 대해 라거펠트는 단호하게 입장을 달리한다. 1920~1930년대의 오페라 무대는 패션의 최첨단을 적극 흡수하는 곳이었으며, 특히 로테 레만과 제르멘 뤼뱅과 같은 성악가는 당대 패션을 완벽하게 소화해 무대 위로 올렸다는 것이다. 모든 작업을 거시적인 시각에서 접근하는 라거펠트는 1980년대 이미 오페라극장에 상업 디자이너가 진출해야 한다고 생각했다. 패션에 대한 그의 철학은 극장과의 작업 방식에서 또한 명확하게 드러난다. 오페라는 음악이 먼저인 예술이지 디자이너의 실험 무대가 아니라는 것, 라거펠트의 철학이다.

첫 작품은 1980년 연출가 루카 론코니의 제안을 받아 오펜바흐의 ‘호프만의 이야기’로 실현됐다. 루카 론코니는 “작업에 혁신을 불어넣는 것은 패션 디자이너로 인해 가능하다”라고 생각했기에 당시로서는 파격적으로 오페라극장에 최적화된 무대의상 디자이너 대신 라거펠트와의 협업을 시도했다. 그러나 라거펠트는 녹록지 않은 극장의 현실에 부딪힌다. 섬세하고 완벽하게 디자인 된 쿠튀르 드레스는 극장에 어울리지 않았기 때문이다. 얌전한 런웨이와 달리 성악가들은 오페라 무대에서 노래를 부르며 연기를 했고, 아름다운 드레스는 금세 시들해졌다. 오페라에서 필요한 것은 극장의 맨 뒷자리에서 보아도 눈에 들어올 만큼 화려한 스케일이었다. 가까운 거리에서는 불완전해보일지라도 멀리서 보았을 때 반짝거리는 것이 더 효과적이라는 극장의 법칙을 깨달은 것이다.

1982년 라 스칼라 극장에서 작업한 베를리오즈 오페라 ‘트로이 사람들’에서도 예상치 못한 시련이 있었다. 의상 디자이너인 부인과 함께 팀을 이뤄 작업해오던 무대감독이 라거펠트의 등장에 시종일관 불편한 심기를 드러낸 것이다. 라 스칼라 극장의 보수적인 정책도 그를 괴롭혔다. 오페라협회에 소속된 직원만 구내식당을 이용할 수 있어 커피 한 잔을 사더라도 극장 밖으로 나가야 했기 때문이다. 오케스트라는 5분에 한 번씩 멈춰야만 하는 법칙이라도 있는 듯 까다롭게 굴었다. 그러나 라거펠트는 포기하지 않고 열악한 환경에 적응하려는 의지를 보였다. 그로부터 10년 뒤 1992년 몬테카를로 오페라에서 푸치니의 ‘제비’에 참여한 것이다. 소프라노 넬리 미리치오이우는 ‘왕’처럼 구는 패션 무대에서와 달리, 오페라극장에서의 라거펠트는 더없이 친절한 조력자였다고 회고한다. 라거펠트는 한 번도 짜증 섞인 말을 내뱉지 않고, 번개 같은 손길로 한 명 한 명 피팅을 마쳤다. 그는 연습이 시작되기 전 이미 각각의 캐릭터를 의상 속에 완벽히 구현해놓을 정도로 작품을 최우선시하는 ‘오페라 애호가’였다.

이후 전 세계 오페라극장을 유랑하며 안정적인 작업세계를 펼친 라거펠트는 유명 디자이너의 이름만 빌리는 연출가와는 거리를 둔 채 자신만의 원칙을 세웠다. 첫째, 자신이 좋아하는 오페라로 작업할 것. 둘째, 연출가의 개성이 작품의 본질을 흐리는 소위 ‘작가주의’ 경향과 거리를 둘 것. “내가 좋아하는 낭만주의 오페라의 주인공들이 나치 식으로 입는 건 정말 싫다”라고 말하는 그는 오페라에서 현대성을 너무 강조하면 당대의 미적 정서와 같은 흐름을 공유하는 음악과 충돌하게 마련이라고 설명한다. 낭만 오페라를 있는 그대로 구현해내는 라거펠트의 성향은 장 피에르 포넬이 연출한 마스네 ‘마농’에서 그 빛을 발했다. 르네 플레밍이 입은 화려하기 그지없는 의상은 사치와 허영의 길로 유혹되는 마농을 정확하게 그려냈다.

라거펠트가 좋아하는 오페라 작곡가는 누구일까? 예상할 수 있듯 그는 푸치니·벨리니·로시니·리하르트 슈트라우스의 낭만적인 작품들을 좋아하며, 바그너나 러시아 작곡가들의 작품은 선호하지 않는다. 가장 좋아하는 작품은 리하르트 슈트라우스의 ‘장미의 기사’. 종종 ‘장미의 기사’라는 별명으로 불리기도 하는 라거펠트의 패션 세계와 19세기말 빈의 탐미주의로 점철된 대저택은 동일한 미감을 공유한다. 올해 81세를 맞이한 라거펠트. 아직 한 번도 작업하지 못한 ‘장미의 기사’의 귀족들에게 옷을 입힐 날이 올 것인가?

글 김여항 기자(yeohang@gaeksuk.com)

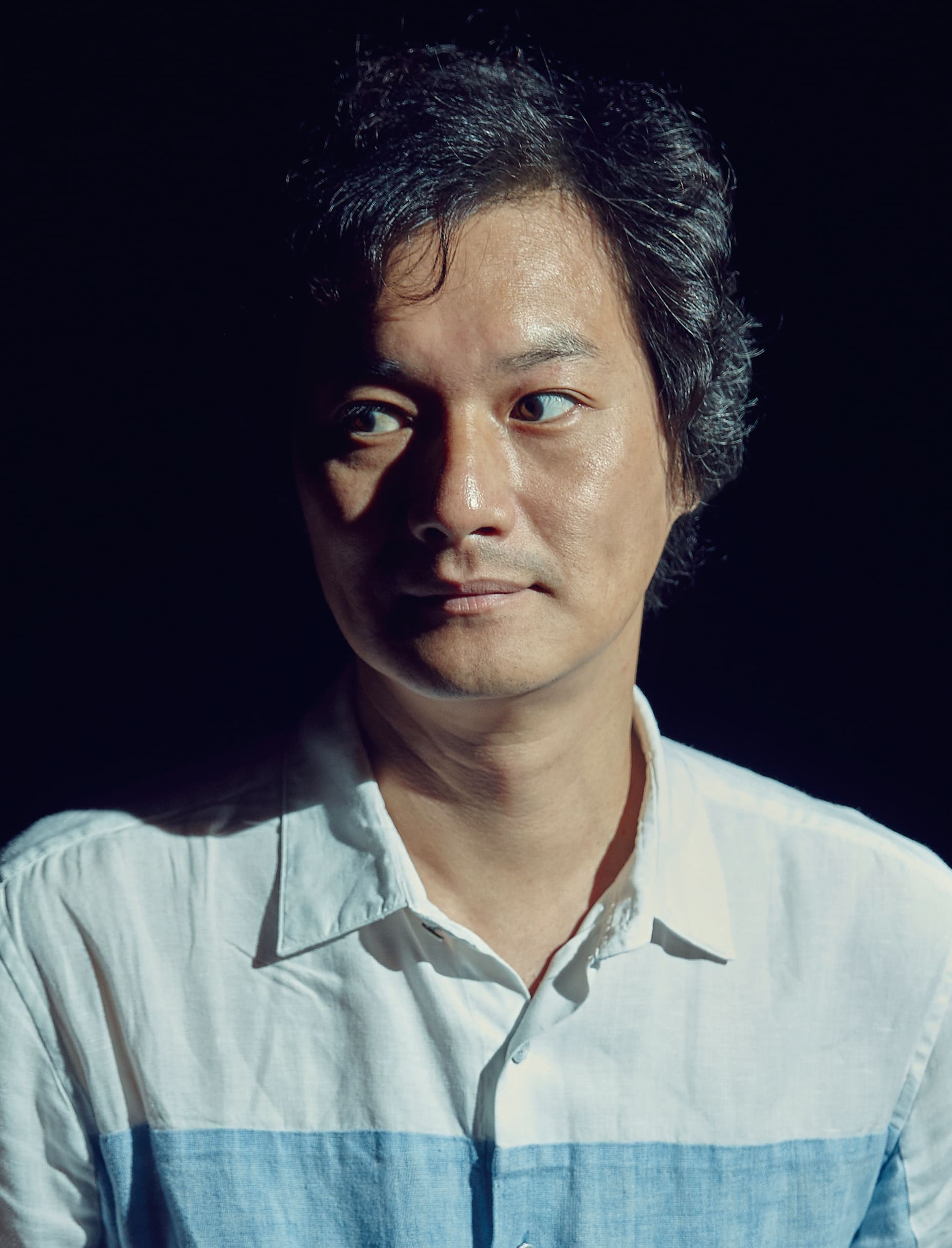

사진 Ken Howard/Metropolitan Opera