대구국제오페라축제 개막작 베르디 ‘아이다’(10월 8~10일, 대구오페라하우스)의 인터미션. 확인하고 싶은 것이 생긴 나는 “음향 콘솔이 어디 있나요?”라며 음향실을 찾았다. 공연 내내 오케스트라 피트에 세워져 있던 두 개의 마이크가 거슬렸던 것이다. 마이크를 통한 확성이 아니라면 무대 위 성악가들의 육성이 이토록 잘 전달되기란 어려운 일. 음향실에 들어가지 못한 나는 로비에서 홍보마케팅팀 김수정 팀장과 마주쳤다. 궁금한 점을 말하니 마이크는 녹음·모니터용이라며 “확성용은 아닙니다”라고 단호히 말한다. 서울 예술의전당 오페라극장이나 세종문화회관 대극장에서 느낄 수밖에 없는 거리감과는 달리 성악가들의 육성이 피부에 스며들듯 와 닿는 홀. 로비에서 마주친, 서울에서 내려온 또 다른 관계자도 육성이 너무 잘 들려 깜짝 놀랐다는 말을 인사보다 먼저 건넸다. 대구국제오페라축제는 그렇게 오페라를 담는 그릇으로서 일단 ‘먹고 들어가는 곳’이었다.

작품을 가늠하는 시선과 판단은 공급자 중심인가, 수요자 중심인가, 천칭을 기울일 때 늘 달라진다. 오페라의 공급자라면 프로덕션 감독이나 연출가를 말한다. 레지테아터(regietheater, 연출가가 극의 시대 배경·분위기·결말 등의 요소를 바꿔놓는 극)의 열풍이 강하지만, 국내 사정은 아직 여기에 못 미친다. 가장 이상적인 것은 공급자의 실험·욕심과 수용자의 수용·반응이 균형을 이루는 것이지만, 무대를 지켜보며 ‘좀 아쉬운데…’라는 생각이 들더라도 관객의 호응이 뜨거울 땐 그 열기와 온도를 무시하지 못할 때도 많다. 이번에 관람한 ‘아이다’도 여기에 속했다.

매 장면이 클림트의 그림을 연상케 한 이번 무대는 ‘아이다’라고 하면 응당 떠오르는 이미지들로 고스란히 채색한 사실주의적 연출의 무대였다. 고대 이집트의 문양과 황금색이 눈을 현혹했고, 아이다는 에티오피아의 ‘공주’이지만 공주라는 말이 무색할 정도로 피부를 검정색으로 분장했다. 크리스티안 에발트의 지휘와 어우러지는 소프라노 모니카 자네틴(아이다), 테너 프란체스코 메다(라다메스), 메조소프라노 실비아 벨트라미(암네리스)의 호흡은 척척 맞아 떨어졌다. 대구국제오페라 오케스트라도 에발트의 지휘봉이 나아갈 길을 다 알고 있는 듯했다. 무엇보다도 관객의 반응! 대구의 관객들은 서울의 관객보다 ‘0.5초’ 빨리 반응했다.

각 아리아들이 훑고 간 가슴을 한번 쓸어내리고 박수를 치는 이들이 서울 관객이라면, 달아오른 순간 박수를 보내는 이들이 대구 관객이었다.

그런 힘들이 타지에서 온 나의 시선을 바꾸게 했다. 서울의 관습에 젖은 시선(?)으로만 판단하자면 ‘아이다’를, 너무나 ‘아이다’처럼 연출한 프로덕션이었지만, 다르게 생각하면 대구 시민의 눈높이에 딱 맞추고 그 온도를 정확하게 짚은 ‘배려’ 프로덕션이었던 것이다. 4년 동안 개막작만 단골로 맡은 연출가 정선영의 마음 씀씀이가 돋보였다.

하지만 아쉬운 점도 있었다. 라다메스와 그를 둘러싼 아이다와 암네리스의 삼각관계 긴장도가 다소 떨어졌던 것이다. 세 출연자가 쏟아내는 아리아는 손색없었지만, 그들이 엮이며 드라마를 만들어야 할 때는 노래와 연기가 합치되는 농도가 옅었다. 그리고 아이다가 청순형에서 ‘막장형’으로 변하고 있는 지금(예전에 소프라노 임세경은 아이다 역에서 총까지 들고 나왔다고 한 적이 있다), 아이다와 암네리스가 제 목소리로 서로를 물어뜯고 할퀴는 소리의 공방전의 긴장도도 부족했다. 한마디로 ‘밀당’의 아쉬움이 남았다.

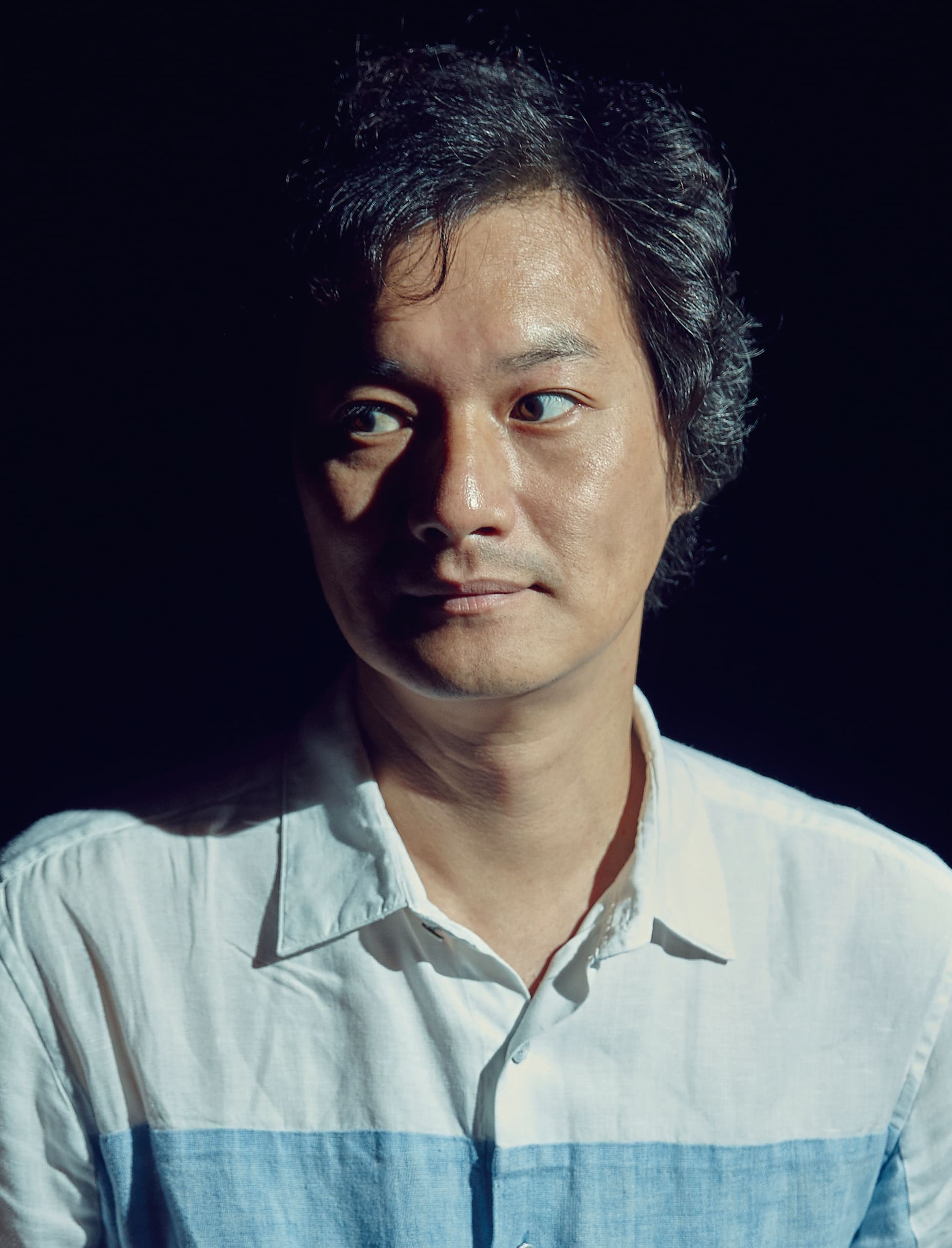

사진 대구국제오페라축제