THEME RECORD

이달의 추천 영상물

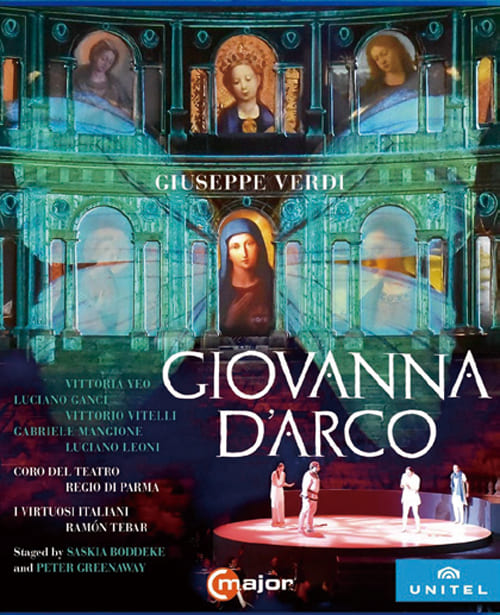

❶ 베르디 ‘조반나 다르코’

1Blu-ray/Cmajor 745704/2016년 테아트로 파르네세 실황/피터 그리너웨이·사스키아 보데크(공동연출), 라몬 테바르(지휘), 비르투오지 이탈리아니, 파르마극장 합창단, 비토리아 여(여지원·조반나), 루치아노 간치(카를로왕), 비토리오 비텔리(지아코모), 가브리엘레 만지오네(델리) 외

공연 실황을 담은 웰 메이드 영상물을 볼 때마다 언젠가 ‘오페라극장’이 영상물 제작을 위한 ‘촬영장’이 될지도 모르겠다는 생각이 들곤 한다. 공연 뒤에 생산되는 리뷰나 영상물은 공연만큼의 ‘진가’는 없어도 그 ‘재미’는 충분하기 때문이다. 지금과 같은 추세라면 몇 십년 뒤에는 단 한편의 오페라공연을 보지 않은 오페라 마니아가 탄생할지도 모를 일. 공연보다 더 재밌게 편집된 세 편의 영상물을 골라보았다.

조반나 다르코. 화려한 빛으로 오래된 목조 극장을 채색

잔 다르크(1412~1431)의 이야기를 그린 베르디의 ‘조반나 다르코’는 실러의 희곡 ‘오를레앙의 처녀’로부터 영향을 받은 3막의 작품이다. 영국과 프랑스 사이에 벌어졌던 백년 전쟁의 마지막 시기, 적을 물리칠 힘을 달라고 기도하던 오를레앙의 처녀 조반나는 카를로왕을 도와 프랑스를 승리로 이끈다. 하지만 아버지 자코모는 그녀가 악마와 거래한 것으로 오해하고 마녀로 고발한다. 결국 아버지와의 오해는 풀리고, 카를로와의 사랑은 해피엔딩으로 끝난다. ‘조반나 다르코’는 실제 역사와 전혀 다른 창작품으로 사랑의 장면이 다소 과장되어 있다. 베르디 당시 오페라가 인기를 획득하는 방법의 한편을 보여준다.

이달의 추천 영상물

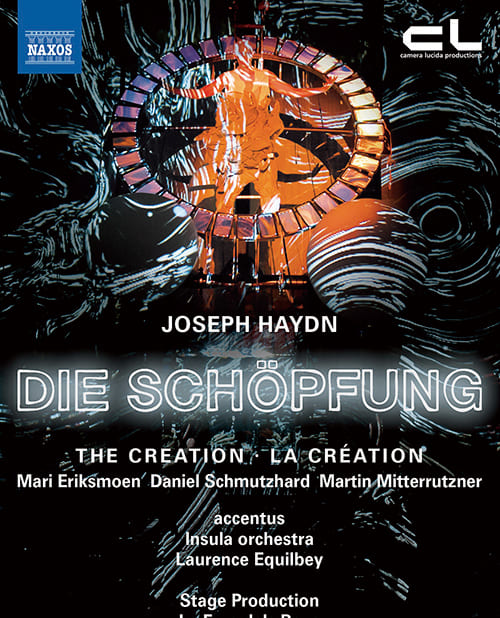

❷ 하이든 ‘천지창조’

1DVD/Naxos 2.110581/2017년 라 센 무지칼레 문화센터 실황/카를루스 파트리사(연출), 라 푸라 델 바우스(공중곡예), 로렌스 에퀼베이(지휘), 악상투스(합창), 인슐라 오케스트라, 마리 에리스모엔(가브리엘·에바), 다니엘 쉬문츠하르트(라파엘·아담), 마르틴 미테투츠네르(루이레)

이 영상물은 이탈리아 파르마의 테아트로 파르네세 실황(2016년 10월)이다. 조반나 역에는 소프라노 여지원(빅토리아 여). 2013년 라베나 오페라페스티벌의 ‘맥베스’ 오디션에서 리카르도 무티에게 발탁된 이래 2015년 잘츠부르크 페스티벌서 베르디 ‘에르나니’의 주역인 엘비라로 명성을 떨친 바 있다. 국내에는 그녀의 활약상만 전해지고 있는데, 이 영상을 통해 그 진가를 만날 수 있다.

작품의 주인공은 조반나이고, 무대의 주인공은 여지원이지만, 화면이 펼쳐지는 순간 극장공간이 주인공이 된다. 테아트로 파르네세는 1617년부터 2년에 걸쳐 필로타 궁전 2층의 병기고를 개조해 만든 목조 극장이다. 현재 비첸차의 테아트로 올림피코, 사비오네타의 테아트로 알 안티카와 함께 현존하는 최고(最古) 르네상스 시대의 극장으로 손꼽힌다.

카메라는 시작부터 테아트로 파르네세의 광경과 구석들을 세밀하게 보여준다. 운동장 같은 반타원형의 객석 배치도 독특하다. 목조라는 느낌 때문에 석조의 대형 오페라극장과 다른 푸근함이 느껴지기도 한다.

연출을 맡은 이도 악명 높은 영화감독 피터 그리너웨이(1942~)이니 작품을 가만히 놔둘 리 없다. 공동연출을 맡은 사스키아 보데크는 극장 내벽에 첨단의 이미지를 영사하여 3차원의 공간으로 탈바꿈시킨다. 오래된 목조극장의 조각과 그 위에 덧씌워지는 화려한 이미지의 향연, 그 간극에서 느껴지는 전통과 현대의 조화력이 큰 재미다. 실황을 영상에 그대로 담지 않고 2차 편집을 거친 것도 매력이다. 적게는 2등분, 많게는 6등분된 화면이 하나의 화면에 담긴다. 따라서 하나의 화면에 극장의 전경과 일부, 합창단과 성악가의 미세한 표정이 ‘동시적’으로 나온다. 극장에서 실제로 보았다면 느낄 수 없을 재미를, 영상물을 통해서 접하게 된다.

이달의 추천 영상물

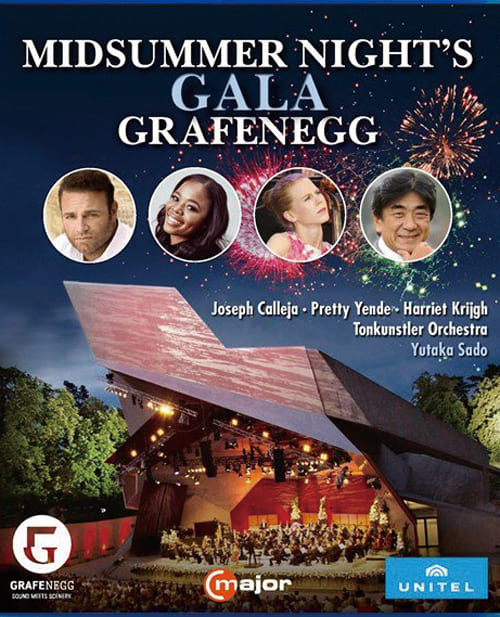

❸ 그라페넥 미드썸머 나이트 갈라

1Blu-ray/Cmajor 749204/2018년 그라페넥 실황/유타카 사도(지휘), 톤퀴스틀러 오케스트라, 조셉 칼레야(테너), 프리티 옌데(소프라노), 하리에트 크라이그(첼로)

천지창조. 공연보다 더욱 흥미로운 영상

카를루스 파트리사가 연출한 하이든의 ‘천지창조’는 ‘조반나 다르코’보다 한 발자국 앞서 나간다. 2017년 파리에 위치한 라 센 무지칼레 문화센터에서 그 실체를 접할 수 있었는데, 국내에도 아트센터 인천의 2019년 시즌 개막작으로 올라 여러 사람들이 그 명성을 확인할 수 있었다.

이 영상물은 2017년 5월, 라 센 무지칼레 문화센터 실황이다. 2017년 4월에 오픈한 복합문화공간으로, 프랑스가 지향하는 첨단예술의 전방위 기지와도 같은 곳이다. 그 외형도 서울의 세빛둥둥섬처럼 현대식이다. 이러한 공간적 특성을 알고나면 전위적이고 첨단 테크놀로지로 무장한 ‘천지창조’를 왜 올렸는지 살짝 이해하게 된다.

오라토리오를 오페라나 음악극처럼 여러 연출적 요소를 가미하여 선보이는 데 어떤 금기도 없는 오늘. 주빈 메타와 함께 바그너의 링 사이틀을 맡기도 했던 파트리사가 유럽 오페라극장들에 뿌려놓는 연출·영상기법은 찬사와 호평을 받았지만, ‘천지창조’에 비할 바가 못 된다. 영상물 속의 무대는 지금까지 보아온 그 어떤 공연과도 비교되지 않을 만큼 진취적인 미디어 테크놀로지로 가득 차 있다.

천지창조

실제 공연에서 어설프게 보이는 소품과 완벽하게 스며들지 못한 빛의 기술이지만, 영상물에서는 완벽한 영화처럼 그려진다. 따라서 현장의 음향감을 포기한다면 이 작품은 오히려 영상물로 접하는 게 더 매력적이다. 한편의 기록물을 소유한다기보다 음악과 함께 작업한 비디오아트작품을 소유한다고 생각하는 게 나을 것이다.

여러 장치들로 인해 무대에는 다양한 위험이 서려 있다. 하지만 세 솔리스트(에리스모엔·쉬문츠하르트·미테투츠네르)는 한 치의 흔들림 없이 역량을 발휘한다. 화려한 시각적 장치와 달리 음악은 상당히 고전적으로 해석된 것도 흥미롭다. 여성지휘자 로렌스 에퀼베이는 1991년 합창단 악상투스를 설립하여 네이브(Naïve) 레이블 등에서 꾸준히 녹음 작업을 진행해왔고, 2012년에 인슐라 오케스트라를 설립했다.

무대의 제작과정이 담긴 보너스 필름(35분)이 담겨 있다. 22세기를 예고하는 최첨단 시각문화와 18세기의 음악이 만나는 지점은 흥미롭다. 이들의 ‘무대창조’는 하이든의 ‘천지창조’와 같은 노력으로 이뤄졌다는 것을 새삼 느끼게 된다.

그라페넥. 인공의 기술로 자연을 더욱 치밀하게 담다

그라페넥 갈라

‘조반나 다르코’와 ‘천지창조’가 첨단 시각물로 두 눈을 자극한다면, 그라페넥 미드썸머 나이트 갈라 영상물은 두 눈에 편안함을 준다.

라티보르 공작(1818~1893)의 저택이었던 그라페넥 성과 오스트라의 수도 빈은 자동차로 약 1시간 거리다. 2007년부터 여름마다 성 인근의 야외공연장에선 국제적 수준의 그라페넥 페스티벌이 펼쳐진다. 야외공연장에 자리 잡은 무대의 이름은 ‘Wolkenturm(구름탑)’. 구름형상의 지붕을 탑재했기 때문에 붙여진 이름이다. 고풍스런 성채와 대비를 이루는 초현대적인 야외조형물 역할까지 담당한다. 구름탑은 아마도 자연과 가장 가까운 곳에서 음악을 즐길 수 있는 성지일 것이다.

영상물은 미드썸머 나이트 갈라 실황(2018년 6월)이다. 그라페넥 페스티벌의 감독 유타카 사도와 톤퀴스틀러 오케스트라, 조셉 칼레야(테너), 프리티 옌데(소프라노), 하리에트 크라이그(첼로)가 76분간의 향연을 이어나간다. 로시니 ‘도둑까치’ 서곡, 베르디 ‘아이다’, 번스타인 ‘웨스트 사이드 스토리’, 푸치니 ‘토스카’, 벨리니 ‘청교도’, 히메네즈 ‘세비야의 이발사’ 등의 명곡들의 칼레야와 옌데에 의해 펼쳐진다.

무대보다 눈길이 가는 것은 중간마다 등장하는 인근 자연 풍경이다. 카메라는 그라페넥의 성과 정원, 인근의 공원과 들판, 과수원과 숲 등을 부지런히 보여준다. 얼마나 탐스럽게 그 풍경들을 담아내는지 그 아름다움의 전달력이 생생히 느껴진다. 물론 과거의 영상물에서도 이런 풍경은 쉽게 만날 수 있다. 하지만 대부분의 화면은 수평 촬영이거나 밑에서 위를 올려보아야 하는 각도였다. 오늘날에는 드론을 이용한 촬영 기술 덕분에 야외 공연장과 일대를 공중에서 조망할 수 있게 되었다. 이 영상물은 그러한 문명의 기술과 혜택을 십분 활용한다.

공연 시작 1시간이 지나면 어둠이 밀려든다. 조명과 불빛이 공연장과 인근 숲을 수놓는다. 어둠에 잠긴 그라페넥 성과 광장도 간간히 화면에 등장한다. 기존 발매되었던 2016년 실황물(Cmajor 2072938)이나 그라페넥 페스티벌 10주년 기념 공연(Cmajor 740208) 영상물은 무대에만 집중했다. 이 같은 자연의 풍광은 볼 수 없었다.

마지막에 엘가 ‘위풍당당 행진곡’이 불꽃놀이와 함께 환상적인 밤을 만든다. 멋진 향연은 올 여름의 휴가로 오스트리아행을 생각해보게 한다.

글 송현민(음악평론가)