“썩 유쾌하지는 않지만, 나는 패션보다 오페라 무대에 더 경도되어 있음을 실토한다.”

2009년, 하우스의 파산으로 크리스티앙 라크루아는 더 이상 오트 쿠튀르 라인을 지속할 수 없게 되었다. 쿠튀르에서 겪은 좌절에도 불구하고 자신만의 독창적인 작업 세계를 선보일 수 있게 해주는 곳, 그의 표현대로 “숨을 쉴 수 있게 해주는 곳”인 극장의 존재는 라크루아를 영원한 쿠튀리에로 남게 한다.

오페라 의상 디자인에서 크리스티앙 라크루아의 존재는 독보적이라고 표현해도 좋다. 2005년 프랑스 국립도서관은 18~19세기 무대의상 전시회 예술감독으로 그를 위촉했으며, 프랑스의 물랭 무대의상 박물관에는 라크루아의 작품을 일람하는 특별 전시회가 마련될 정도다.

예술사와 박물관학을 전공하며 ‘17세기 회화에 나타난 복식’이라는 주제로 논문을 준비하던 중 패션계에 발을 담그게 된 그의 이력을 생각해본다면, 패션과 무대 의상 양쪽에서 ‘역사주의’에 대한 철학을 펼쳐온 그의 행보가 이해될 법하다. 역사적 사실에 대한 고증을 기본으로 현 시대의 감각을 절충하는 라크루아의 포스트모던적 사고는 사학도인 그에게 펜을 쥐게 한 기동력이었다. 라크루아는 레나타 테발디의 열렬한 팬인 할아버지의 영향으로 오페라를 자주 접해왔는데, 그의 취미는 연극이나 오페라를 보러 가서 마음에 들지 않는 무대 의상을 대신해 자신만의 스케치를 덧입혀보곤 하는 것이다. 라크루아는 디자인해둔 이 스케치들을 패션계 인사들에게 보여주면서 디자이너로서의 커리어를 시작했지만, 1987년 자신의 쿠튀르 하우스를 연 지 2년 만에 무대 의상 작업에 착수했다는 사실에서 양 진영에 대한 공평한 열정을 발견할 수 있다.

오페라에 대한 애착은 잠시 제쳐두고, 그는 라신의 ‘페드르’를 시작으로 연극과 발레 무대에서 경력을 시작했다. 라크루아의 학구적인 성향에도 불구하고 시행착오는 존재했다. 연극계는 배역의 개성은 고려하지 않고 화려한 패션쇼를 선보일 거라는 선입견으로 그를 대했기 때문이다. 그러나 라크루아는 몰리에르 상을 받는 것으로 그 능력을 인정받았고, 곧이어 연출가 앙투앙 부르셀러로부터 ‘카르멘’ 전막을 디자인해달라는 의뢰를 받았다.

라크루아는 패션계와 오페라 무대에서 디자이너의 위치가 극명히 갈리는 점을 사랑한다. 패션계에서는 디자이너가 ‘왕’인 반면, 오페라 무대에서 디자이너는 총괄 지휘자인 연출가의 상상력을 실현해내기 위해 존재하기 때문이다. 그는 연출가의 뜻에 맞춰 스케치를 하는 과정에서 연금술이 펼쳐진다고 말한다. 연출가와 무대 디자이너와의 길고 긴 사전 회의를 거친 후 라크루아는 잠시 사라졌다가 수백 장의 스케치를 들고 다시 나타나는데, 연출가는 수많은 스케치들 중에서 자신이 원하는 의상을 선택하는 방식으로 작업을 진행한다.

오페라에서 다뤄지는 시대 배경과 작곡가의 생존 당시를 적절하게 조합하는 라크루아는 많은 연출가들이 시대적 고증에 흥미를 잃어가고 있다는 사실에 개탄한다. 그런 면에서 철저한 고증주의자인 지휘자 르네 야콥스와 연출가 뱅상 부사르 콤비와의 만남은 더 없이 이상적인 파트너십을 결성했다. 2006년 인스브루크 페스티벌에 오른 ‘돈 조반니’, 2010년 베를린 슈타츠오퍼의 헨델 ‘아그리피나’가 그 예다. 야콥스와 부사르가 ‘돈 조반니’에서 18세기를 고증하는 데 필사적인 노력을 기울일 때 라크루아는 자신의 역사적 지식을 바탕으로 든든한 지원군이 되어주었다. 상복을 입어야 하는 돈나 안나에게 ‘라 트라이비아타’의 비올레타를 연상시킬 만큼 장중하고도 아름다운 검은 드레스를 입힌 라크루아의 감각은 철저한 고증 속에서도 현대성을 불어넣을 수 있음을 증명했다.

쿠튀르 하우스의 파산은 오페라계의 입장에서는 조용히 웃음 지을 수밖에 없는, 불행 중 다행인 사건일까. 2000년 이후 더욱 왕성해지기 시작한 오페라 의상 작업은 라크루아 자신의 작업 세계를 더욱 두툼하게 쌓아올릴 뿐 아니라 오페라계로 하여금 무대 의상의 중요성을 점점 더 깊이 인식하게 만들고 있다.

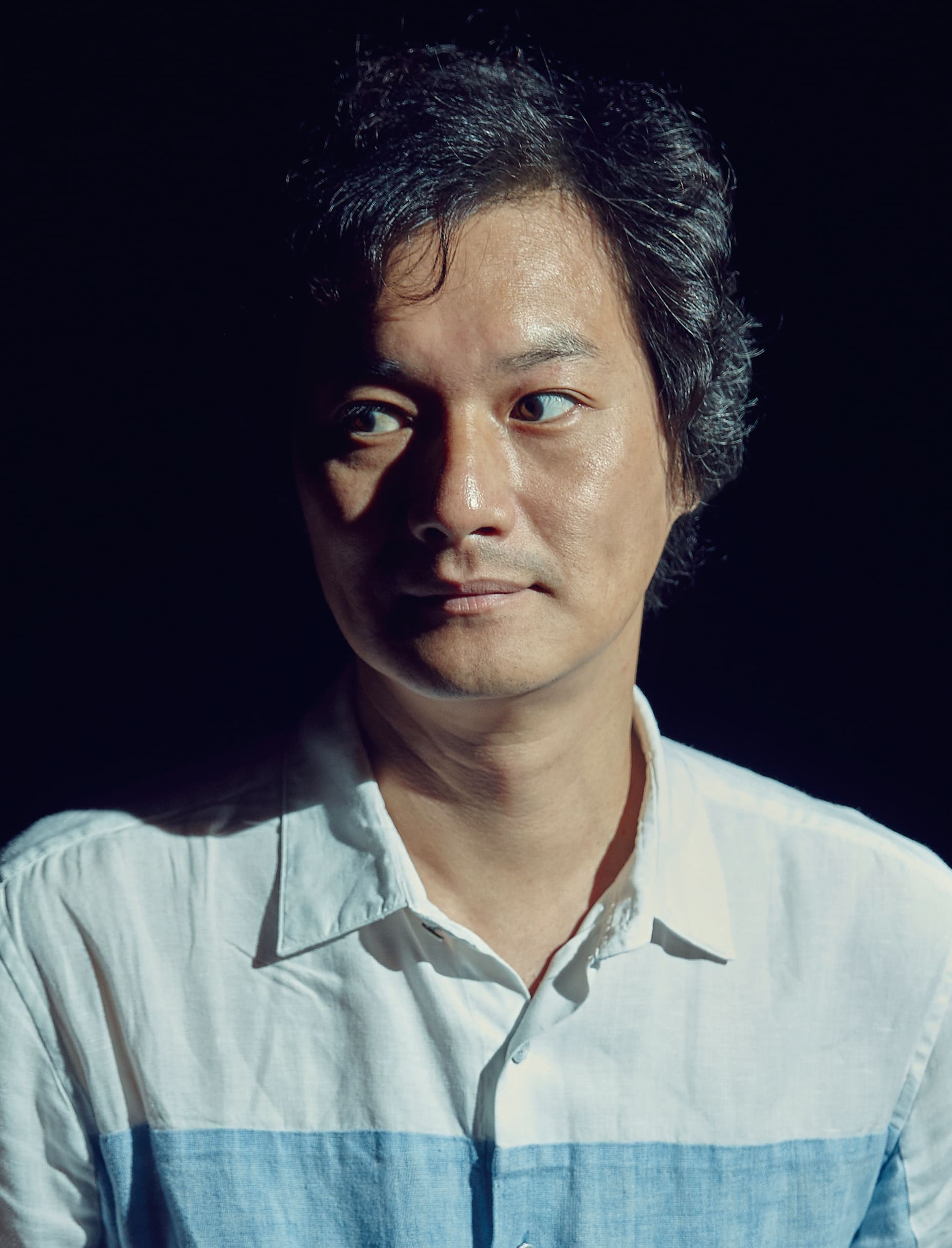

글 김여항 기자(yeohang@gaeksuk.com) 사진 Monika Rittershaus