REVIEW

기억에 관한 두 편의 공연이 올라갔다. LG아트센터에 올라간 로베르 르파주의 ‘887’과 대학로 혜화동1번지 소극장에 올라간 ‘어딘가에, 어떤 사람’이 그것이다. 로베르 르파주는 2003년 ‘달의 저편’, 2007년 ‘안데르센 프로젝트’, 2015년 ‘바늘과 아편’ 한국공연으로 이미 국내 관객들 사이에서도 두터운 마니아층을 형성하고 있다. ‘어딘가에, 어떤 사람’은 새롭게 출발하고 있는 혜화동1번지 7기 동인 기획전 ‘세월호 2019 제자리’ 참가작 중 하나다. ‘887’이 1960년대 퀘벡의 역사적 기억에 관한 르파주의 대서사시라면, ‘어딘가에, 어떤 사람’은 세월호의 기억을 담담하게 되돌아보고 있는 아주 작은 작품이다.

‘887’

‘887’, 달의 저편에서 국가로

‘887’은 르파주의 일인극이다. 관객 입장이 마감되고, 르파주가 직접 나와 핸드폰을 꺼달라는 말을 진행하면서 자연스럽게 공연이 시작된다. 퀘벡 시인 미셸 라롱드가 1968년에 쓴 시 ‘백인처럼 말하라(Speak White)’를 낭독했던 ‘시의 밤’ 행사 40주년 기념식에서 이 시를 낭독해달라는 요청을 받았고, 자신은 배우이기 때문에 특별히 시를 외워서 낭독해달라는 부탁을 받았다는 것이다. 그런데 문제는 프랑스어와 영어의 이중언어로 쓰여진 이 시가 지독히 난해해 단 한 줄도 제대로 외울 수 없었다는 것이다. 급기야 르파주는 학창시절 대사 암기를 위해 연기수업 시간에 배웠던 ‘기억의 궁전’ 방법을 떠올리게 된다. 그것은 상상 속의 기억의 방마다 각기 다른 기억을 넣어두고 문을 열 때마다 기억을 불러오는 공간 기억법이다.

그리하여 르파주는 자신이 어린 시절 살았던 머레이 887번가를 다시 떠올리게 된다. 막이 올라가고 ‘887’이라는 숫자가 쓰인 미니어처 아파트 한 채가 무대에 드러난다. 르파주의 키를 조금 넘기는 높이의 미니어처 건물이다. 사각 건물의 한 면을 돌리면 윗집, 아랫집, 옆집의 테라스 풍경이 나타나고, 또 한 면을 돌리면 지금 현재의 집, 또 한 번 돌리면 택시기사였던 아버지가 들르던 스낵바가 나타난다. 미니어처 건물을 눈높이 아래로 내려다보며 연기를 하는 르파주는 마치 소인국에 도착한 걸리버처럼 보인다. 기억의 공간을 홀로 여행하는 외로운 여행자처럼도 보인다. 르파주는 현재 르파주 자신의 역할, 어린 르파주의 역할, 택시운전사 모자를 쓴 아버지 역할을 일인다역으로 연기한다.

그리고 시를 제대로 외우기 위해 본격적인 시 분석에 들어간 르파주는 1967년 몬트리올 엑스포에 방문한 프랑스 샤를 드골 대통령이 시청 앞에 모인 군중 앞에서 했던 유명한 연설 “퀘벡 만세” 구호를 떠올리고, 1968년 분리독립을 주장하는 퀘벡당 창당, 1970년 극단적인 노선의 퀘벡해방전선이 노동부 장관을 살해한 사건으로 영국 연방군이 파견된 ‘10월 위기’ 당시 고조되었던 퀘벡 독립운동 시기를 기억해낸다. 르파주는 1957년생이고, 이 시기는 르파주가 10살, 11살 되던 시기다. 어느 개인의 이야기는 단지 개인의 역사에만 그치지 않는다. 마지막 장면에서 르파주는 드디어 라롱드의 시를 유려하게 낭독하고, 객석에 불이 켜진다. 객석의 박수 소리가 높아지고, 한국 관객들은 퀘벡의 분리 독립을 지지하는 퀘벡 시민들이 된다.

‘887’

이 공연은 르파주의 연극적 능력을 충분히 보여준 무대였다. 그런데 다른 한편, 마지막 시 낭독 장면에서 기존의 공연에서 르파주가 보여주었던 경계인의 불안과 고독의 이미지가 싹 걷힌 모습에서는 당혹스러웠다. ‘달의 저편’에서 우주비행사의 유영하는 몸 이미지, ‘안데르센 프로젝트’와 ‘바늘과 아편’에서 여러 국가를 떠도는 이방인의 모습 대신 이제는 캐나다를 대표하는 한 국가의 ‘국가 브랜드’로 다가오는 그의 모습, 그 간격에서 잠시 어지러웠다. 어린 시절 택시운전사 아버지가 즐겨듣던 미국 팝가수 낸시 시나트라의 노래 ‘뱅뱅(Bang Bang)’과 함께 공연은 막을 내렸다. 르파주와, 아버지와, 또다른 ‘대문자 아버지’인 국가의 연결고리에서 문득 르파주가 낯설어졌다. 이제 더 이상 르파주에게서 ‘달의 저편’의 감각을 기대할 수는 없게 되는 것일까.

‘어딘가에, 어떤 사람’

‘어딘가에, 어떤 사람’, 국가에서 달의 저편으로

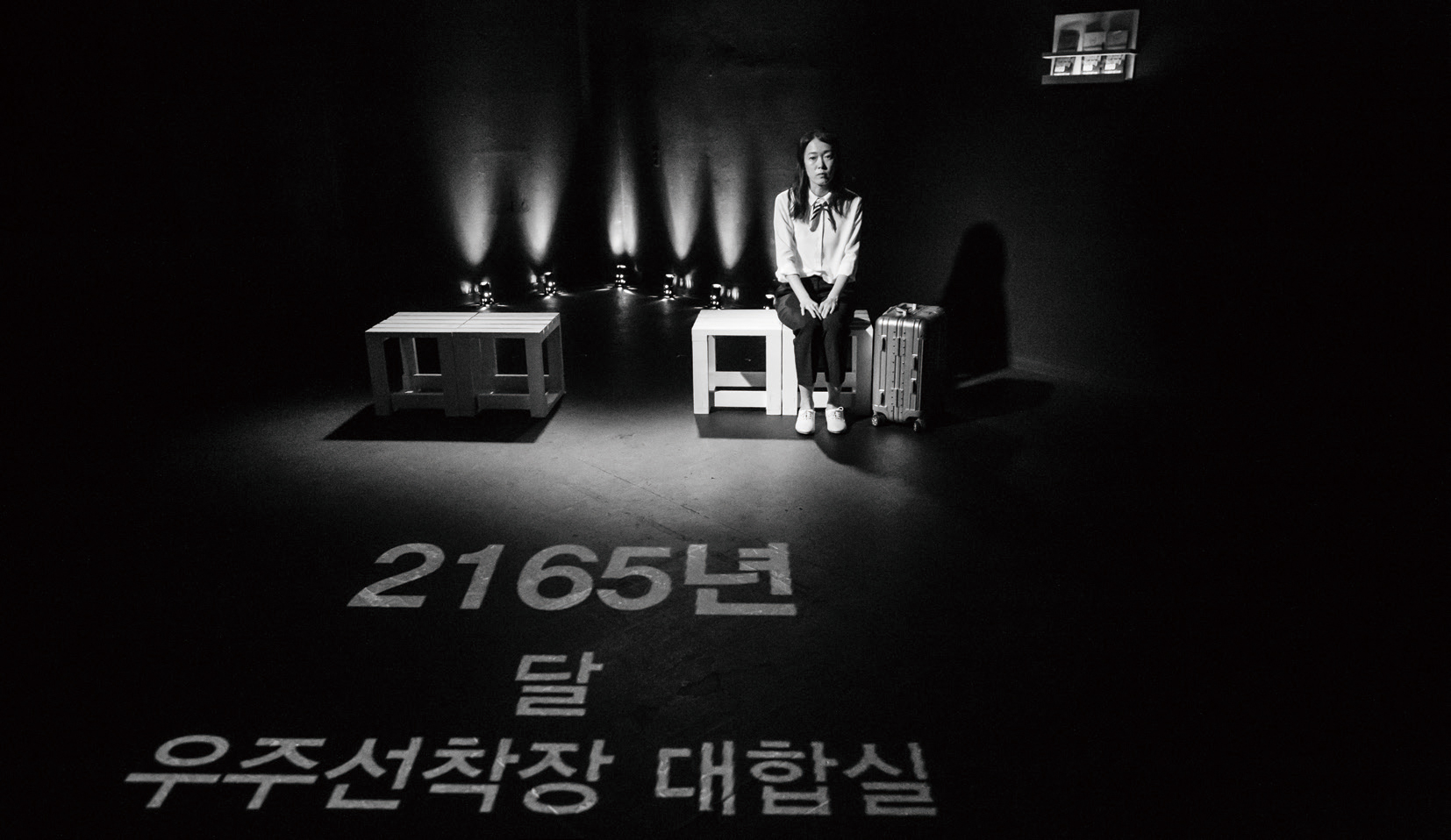

반면에 ‘어딘가에, 어떤 사람’(고재귀 작, 송정안 연출, 프로젝트그룹 쌍시옷)은 세월호라는 국가 재난 사건을 다루고 있지만, 그 기억을 ‘달의 저편’의 감각으로 멀리 떨어뜨려 보여주고 있다. 공연은 벽에 걸린 종이 신문 한 장, 작은 의자를 길게 이어붙인 벤치 하나로 시작한다. 1984년 대전 신탄진역 광장, 1994년 부천역 인근 중식당, 1997년 봄 국립마산병원, 그리고 2165년 달 우주선착장 대합실로, 공연의 시간은 10년, 100년씩 뚝뚝 잘려 끊겨진 채 진행된다.

1984년 언니 순화는 방직공장 여직공이고, 동생 선화는 언니 덕분에 어렵게 여자상업고등학교에 진학한 여고생이다. 동생 선화는 어려운 집안 형편을 걱정하며 학교를 포기하겠다고 결심하지만, 막상 큰 언니 순화 앞에서는 아무 말도 못한다. 언니 순화도 말없이 터진 입술에 안티프라민을 바르며 수학여행을 가는 동생에게 하얀 운동화를 선물할 뿐이다. 다시 10년 후 금강제화에 다니는 남자친구에게서 하얀 하이힐 구두를 선물 받고 청혼을 받는 선화에게로, 1997년 마산으로 이사한 언니 순화가 암에 걸려 죽어가면서 선화의 둘째 아이에게 남기는 유아용 하얀 신발에게로, 누군가의 빈 신발들이 자꾸만 관객의 눈앞에 밟힌다.

‘어딘가에, 어떤 사람’

세월호의 이야기는 꺼내지도 않는다. 1997년에 뚝 끊긴 이야기가 2165년 100년 후의 이야기로 훌쩍 건너뛴다. 100년 후의 이야기는 달 우주선착장 대합실, 11년간 달의 동쪽, 일명 ‘고요의 바다’에서 근무하는 기상관측소 여자 연구원의 이야기다. 여자 연구원으로 등장한 배우 강정임은 1984년 신탄진역 장면에서 죽어버린 아이 대신 인형을 꼭 둘러매고 기억을 잃어버린 채 터미널 역 근처를 떠돌고 있는 어떤 여인 역할로 나왔었다. ‘100년 전 21세기 회고전’ 메모리칩을 통해 다시 재연되는 이야기 속에서 비로소 1984년, 1994년의 이야기들이 왜 1997년에서 멈춰버렸는지 밝혀진다. 이 공연에 등장하지 않는 한 아이, 선화의 둘째 딸은 1997년생이고, 2014년에 배를 타고 수학여행을 떠났다. 공연은 100년 후 달의 저편, ‘고요의 바다’의 적막 속에서 들려오는 팽목항의 푸른 파도 소리와 함께 끝난다. 개인의 역사가 더 이상 흐르지 못하고 끊겨버린 시점, 100년 후 달의 저편에서 이곳을 바라보는 젊은 연극인들의 이방인의 떠도는 목소리가 여전히 국가란 무엇인가를 다시 생각하게 한다.

글 김옥란(연극평론가) 사진 LG아트센터·혜화동1번지