몸으로 잇는 미술과 음악

글 박찬미 사진 GECC

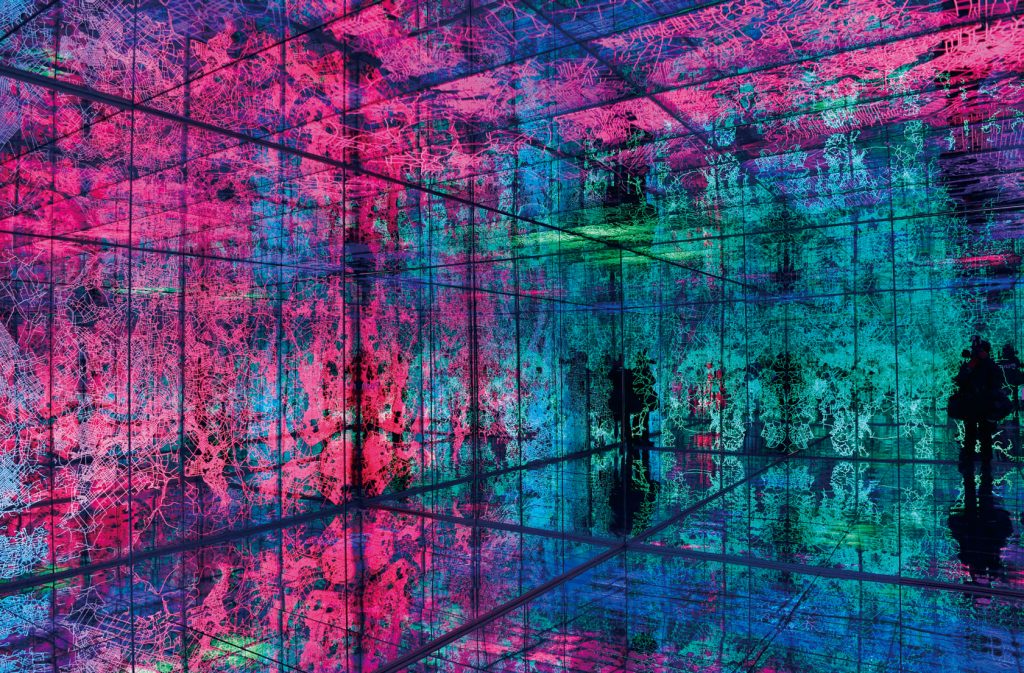

감상이 하나의 감각에 얽매일 필요는 없다. 그림을 보고 누군가는 음악을 떠올릴 수도, 다른 이는 시의 한 구절을 연상하거나 몸을 움직이고자 하는 충동에 휩싸일 수도 있다. 많은 예술가들 또한 이런 감각의 전이를 자연스럽게 받아들였다. 나아가 창작의 영감으로 삼았다. 20세기 추상화가 바실리 칸딘스키(1866-1944)는 음악을 미술의 모습으로 표현하고자 한 대표적인 예술가다. “음악의 울림이 가슴 속으로 밀려와 내 영혼을 통해 각기 화려한 빛으로 변해 눈앞에 나타났다.” 바그너·쇤베르크·무소륵스키를 듣고 점·선·면으로 화폭을 채워나간 그의 삶과 예술이 궁금하다면, 세종미술관에서 개최된 전시 ‘칸딘스키 미디어아트 & 음악을 그리는 사람들’에 주목해보자. 이번 전시는 칸딘스키에 초점을 둔 1부와 대중음악을 미술로 재해석하는 한국의 현대 작가를 소개하는 2부로 구성됐다. 전시장 입구에 다다르면 바그너의 ‘로엔그린’이 들려온다. 칸딘스키가 ‘중요한 예술적 체험’을 했다는 곡이다. 관람객이 처음 마주하는 작품은, 이 음악에 맞추어 칸딘스키의 대표작 ‘구성 8’(1923)과 ‘노랑-빨강-파랑’(1925)의 점·선·면이 해체돼 떠돌다 다시 퍼즐처럼 맞추어지는 비디오아트다. 이 작품은 평범한 ‘인트로’ 그 이상의 의미를 갖는다. 앞으로 등장할 칸딘스키 작품의 핵심과 감상 포인트를 압축적으로 보여주고 있기 때문이다. 이 비디오에서처럼, 관람자는 작품의 조형 요소들을 하나하나 뜯어 상상 속 공간에 펼쳐보아야 한다. 칸딘스키는 더 나아가 그 요소들의 미세한 변화를 감지해야 한다고 말한다. 예컨대 선이 끝으로 갈수록 얇아지거나 투명해지지는 않은지 온 감각을 곤두세워야 한다는 것이다. 전시장 내에 배치된 그의 저서 ‘점·선·면’(차봉희 역, 2019)에 작품 감상의 예가 더욱 자세히 나와 있으니 참고해보면 좋겠다. 칸딘스키의 여러 대표작을 지나, 그의 예술관을 보다 직관적으로 체험할 수 있는 현대 작가들의 작품을 만난다. 김소장실험실의 설치작품 ‘무대 2020’은 칸딘스키가 1928년 무소륵스키의 피아노곡을 위한 무대를 제작하며 남긴 스케치를 재해석한 것이다. 스크린 위 도형을 터치하면 전시장 벽에 걸린 칸딘스키의 회화 요소들이 움직이거나 소리 내고 빛을 발산한다. 오순미 작가는 칸딘스키의 그림을 직육면체 공간으로 구현했다. 6면이 거울로 이루어진 ‘봉인된 시간_과거’가 그것. 작품 내에 발을 들여놓는 순간, 칸딘스키 작품의 색감들로 채워진 끝없는 상상의 세계에 빠지는 기분을 맛볼 수 있다. 2부에서는 최근 밴드 잔나비의 커버 앨범을 작업하면서 이름을 알린 일러스트레이터 콰야와 채도 높은 색감과 짙은 붓터치로 과거 야수파 작품을 연상케 하는 전상윤 작가의 작품들을 소개한다. 이들은 음악을 하는 사람들의 모습을 주로 그렸다. 콰야의 작품에선 인물들의 공허한 눈빛에 시선이 머물고, 전상윤의 작품에선 칸딘스키, 바그너 등의 낯익은 초상과 강렬한 색감의 조합이 재밌게 느껴진다. 지난 20여 년간 어린이 예술교육을 진행한 디자인키즈가 이번 전시를 위해 특별한 교육프로그램을 준비했다. ‘오감으로 느끼는 칸딘스키’ 프로그램에서는 칸딘스키의 점·선·면 스티커와 다양한 색상의 나무 구슬을 활용해 장난감 타악기를 제작해본다. 또 다른 프로그램인 ‘뉴미디어: 21세기 칸딘스키’에서는 과학 키트를 활용해 삼원색에 대해 학습하고 칸딘스키의 색채론에 대해 고찰하는 시간을 갖는다. 이번 전시는 다채로운 체험을 통해 미술과 음악 사이 일어나는 감각의 전이를 몸으로 이해해보는 흥미로운 자리가 될 것이다.