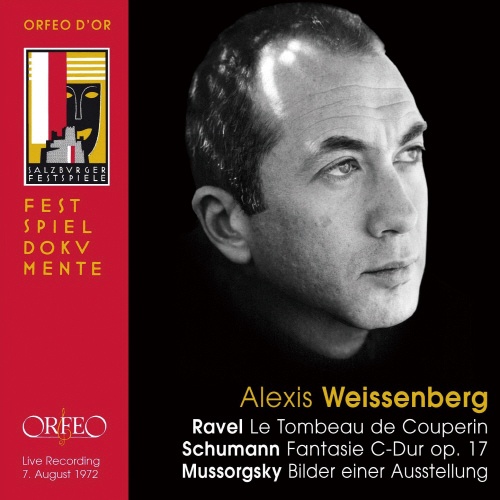

1972년 모차르테움에서 열린 피아니스트 알렉시스 바이센베르크의 잘츠부르크 페스티벌 독주회 실황이다. 두 장의 CD에 라벨 ‘쿠프랭의 무덤’, 슈만 판타지 C장조 Op.17, 무소륵스키 ‘전람회의 그림’ 등이 담겼다. 음반을 듣는 내내 “웃지 않아야 웃길 수 있다”라는 개그 공식이 떠오른다. 배우가 제 감정에 빠지지 않아야 보는 이를 감정에 빠뜨릴 수 있다는 얘기인데, 바이센베르크가 이 공식을 입증한다.

‘쿠프랭의 무덤’ 프렐류드에서부터 토카타까지, 그는 흔한 루바토 한번 맘껏 구사하지 않는다. 정해진 템포를 한결같이 유지하는 연주자 스스로는 아주 이성적인데, 듣는 이는 연주자가 의도하는 감정의 휘몰이에 쉴 새 없이 동요된다. 탄력 넘치는 손가락 근육이 당장이라도 만져질 듯 모든 터치가 살아있고 여기에 효과적인 페달링이 더해져, 바이센베르크라는 물결은 속도를 유지하되 그 깊이와 강약을 제 맘대로 조절하며 흐른다. 리고동에서는 한 순간의 망설임 없이 치고 나가는 무심한 터치에서 팔딱팔딱 왕성한 생명력이 느껴진다. 가장 서정적이고 관조적인 미뉴에트조차 이성적이다. 메트로놈을 켜놓은 듯 정확한 박자는 그야말로 ‘춤 추기 위한 음악’ 연주로서 최적이다. 끝 곡 토카타에서는 연타와 스타카토로 조밀하게 흩뿌려진 모든 내성들이 상성 및 주선율과 동등하게 다뤄진다. 마지막으로 치달음을 예고하는, 토카타에 단 한 번 등장하는 페르마타에서조차 바이센베르크는 그저 순간적으로 정지할 뿐이다. 어떤 연주자들은 이 페르마타의 쉼표에서 말 그대로 한숨 돌리며 길고 긴 펼친화음의 상행을 대비하지만, 바이센베르크는 그저 ‘인지’할 뿐… 누리지 않는다. 대미에 와서야 그는 이제껏 잡고 있던 이성의 끈을 놓아버린다. 상행하는 으뜸화음 음들을 옥타브로 마구 때리는 왼손은 제 맘대로다. 바이센베르크의 이성에 쥐락펴락 당했던 잘츠부르크 청중은 그것이 화인지 흥인지 광기인지 모를 대미에 환호성으로 답한다.

바이센베르크의 이름 앞에 붙는 ‘모더니스트’ 혹은 ‘현대적인’이라는 수식들. 적어도 이 녹음에서 ‘현대’는 ‘현재’로 대체되어야 하지 않을까. 외성과 주선율의 양감을 책임지는 내성의 연타ㆍ스타카토ㆍ스케일 하나하나에 그는 생명력을 부여했고, 이로써 기존의 연주와 확연히 차별되는 또 다른 해석, 또 다른 작품을 낳았다. 작품 본연이 가진 모든 가능성을 열어두고 새로운 해석을 제시하는 것은 모던함을 넘어 작품에 생명을 불어넣는 일이다. ‘지금 여기’로 불러내어 새로운 작품의 탄생처럼 인식시키기에… 바이센베르크의 해석은 ‘현재적’이다.

두 번째 CD에는 ‘전람회의 그림’과 함께 총 다섯 곡의 앙코르가 수록됐다. 마지막 트랙은 바흐 ‘예수 나의 기쁨’. 앙코르 곡의 제목을 말하는 바이센베르크의 육성, 이어지는 연주는 과거의 음악들을 ‘현재’로 불러냈던 그가 더 이상 이 세상에 없음을 떠올리게 하여, 그의 오랜 팬이라면 뜻하지 않은 슬픔과 마주하게 된다. 담담히 이어지던 ‘예수 나의 기쁨’은 이렇게 사라진다. 방전된 안드로이드가 서서히 그 움직임을 멈추듯, 물이 증발하듯, 수평선 위로 해가 오르듯 혹은 아래로 지듯… 그 누구의 의도도 아니었다는 듯, 이러한 멈춤이 너무도 당연하다는 듯.

글 박용완 기자(spirate@)