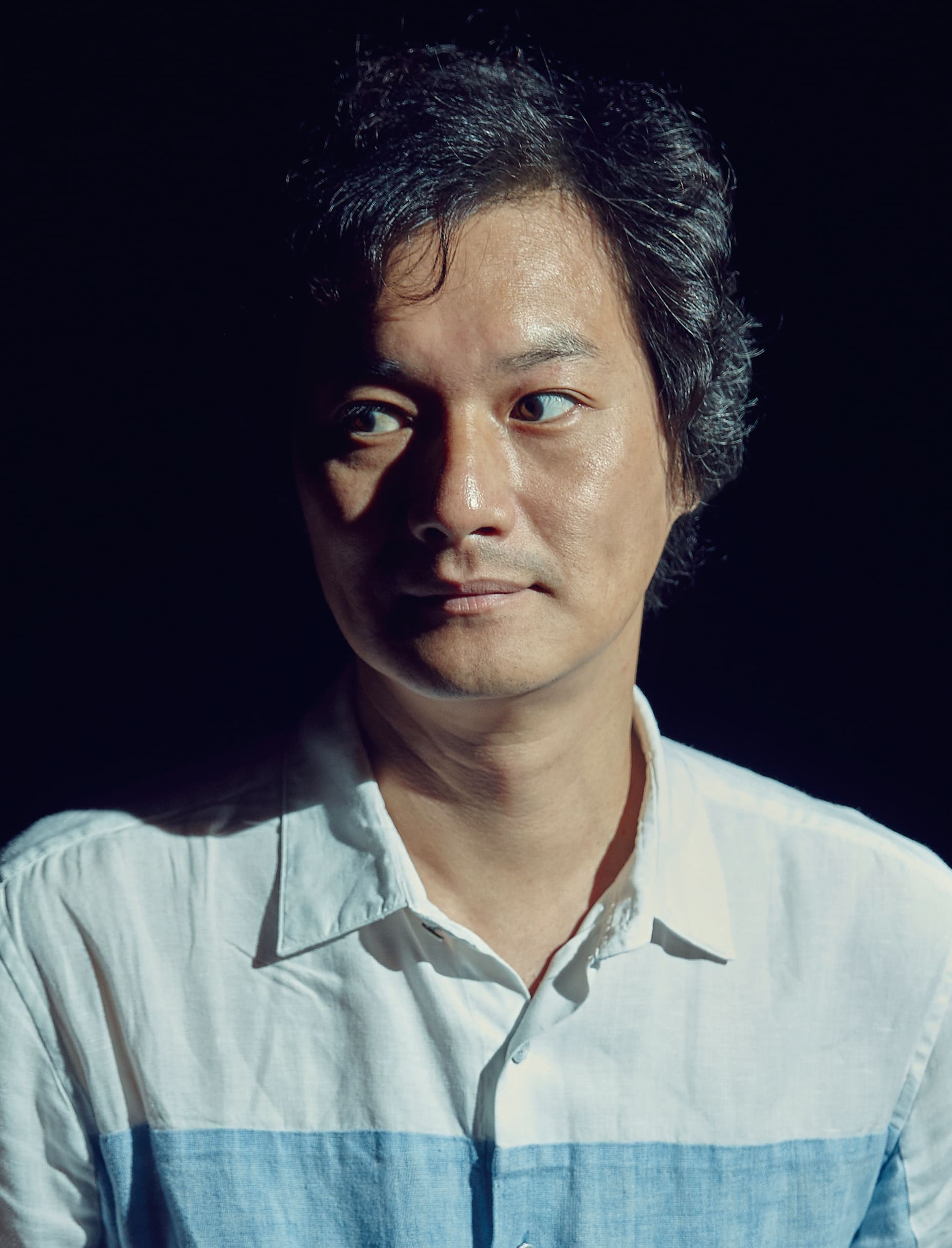

2006년 뮌헨 ARD 콩쿠르 1위를 수상하며 독일 뤼베크 오페라극장을 거쳐 현재 뉘른베르크 국립극장 전속 가수로 활동 중인 양준모. 현재 유럽을 중심으로 활발한 활동을 펼치고 있는 그를 직접 만나 바그너 작품에 관한 이야기를 들어보았다

‘파르지팔’의 클링조르, ‘라인의 황금’의 알베리히 등 이미 수년 전부터 바그너 작품의 주역을 노래해왔지만, 대작 ‘니벨룽의 반지’ 전체를 아우르는 최고 신 보탄 역을 노래하는 소감은 남다를 듯합니다.

작년 뉘른베르크 국립극장과 새 전속 계약 체결 직후 약 1년간 보탄 역 준비에 매진했습니다. 최근 다수의 한국 출신 성악가들이 바그너 작품의 주역으로 유럽 전역에서 활동 중이지만, 아직도 ‘동양 출신의 보탄’을 바라보는 편협한 시각이 많이 느껴지는 게 사실입니다. 유럽인들의 편견을 넘어서기 위해서는 열심히 공부하고 노력하는 것이 정석인 것 같습니다. 많은 오페라 가수들이 새 작품을 노래할 때 자신이 맡은 배역만을 준비하곤 합니다. 그 경우 상대 배역에 대한 이해가 떨어질뿐더러 작품 전체를 바라보는 통찰력이 부족해지기 때문에 깊은 표현에 한계가 있습니다. 그래서 저는 상대 배역의 대본도 무조건 외우는 것이 철칙입니다. 프리미어 공연 당시 많이 긴장했지만 정말 열심히 한다는 생각으로 최선을 다해 노래했고, 다행히 공연 후 평이 좋아 매우 기쁩니다.

바그너 작품의 대본은 독일 일반 관객뿐 아니라 독일 출신의 연출가들도 이해하기 어렵다고들 합니다. 배역을 노래하는 외국인 성악가로서의 고충은 더욱 클 것 같습니다.

외국어의 장벽이 가장 높습니다. 사전을 보면서 단어 하나하나의 뜻만 파악하려다 보면 전체 문장의 의미를 알 수 없는 경우가 많습니다. 또한 문화적 배경 지식 없이는 이해하기 어려운 특정 고어(古語)도 많고, 심지어 바그너 스스로 만들어낸 단어도 있습니다. 새 프로덕션의 경우 일단 대본을 외운 후 음악 코치와 함께 3~4주 집중적으로 배역 공부에 들어갑니다. 그 후 지휘자와의 음악 연습, 연출가와 약 6주간의 리허설을 거쳐 최종적으로 무대에서 공연하게 됩니다. 하지만 저는 바그너 작품만의 특별한 어려움이 있다고는 생각하지 않습니다. 바그너 스스로도 (바그너 창법이 따로 있는 것이 아니라) 가수들이 자신의 작품을 벨칸토 스타일로 노래해야 한다고 언급했고, 실제로 바그너 작품과 베르디 등 이탈리아 오페라 작품을 번갈아 공연하다 보면 저 스스로 몸이 건강해지는 것을 느끼곤 합니다.

대부분의 오페라 배역은 관점에 따라 다양하게 해석되곤 합니다. 본인이 생각하는 보탄과 연출가가 생각하는 보탄의 모습 역시 차이가 있었을 듯합니다.

제가 기존에 생각했던 보탄은 진짜 사람다운 자상한 아버지에 가깝습니다. 최고 신이라는 자부심에도 불구하고 자신의 것이라 생각했던 반지를 빼앗긴 한이 남아있고, 또한 가장 아끼던 딸 브륀힐데가 자신의 뜻을 거역한 배신감에 절망하는 인간적인 모습의 아버지지요. 이 점에 있어서는 연출가 슈미틀라이트너와 의견이 같았습니다. 반면 마지막 장면의 경우 약간의 의견 차가 있었습니다. 브륀힐데에게서 신권(神權)을 박탈하고 깊은 잠에 빠지게 하며 돌아서는 보탄에게서 저는 회한에 찬 소시민적인 아버지, 그럼에도 이후에 등장하는 영웅 지크프리트에 대한 희망의 끈을 놓지 않는 모습을 보았습니다. 반면 연출가 슈미틀라이트너는 보탄이 브륀힐데와 심적으로 완전히 작별하는 장면으로 해석했습니다. 비록 사랑하는 딸이지만 자신과의 인연이 여기까지임을 브륀힐데에게 단호히 주지시킨 후 자신의 길을 가는 최고 권력자의 모습으로 그려내고자 한 것이지요. 이러한 배역 해석의 차이는 서로 다른 문화적 배경에도 그 원인이 있는 것 같습니다.

‘니벨룽의 반지’에서 보탄과 알베리히는 반지를 두고 권력 쟁탈전을 벌인다는 점에서 선과 악으로 구별될 수 없는 관계라고 생각합니다. 이 둘의 관계는 바그너의 마지막 작품 ‘파르지팔’에서 성배 기사단의 암포르타스와 타락한 기사 클링조르의 캐릭터가 상당히 비슷하게 창조된 것을 연상시킵니다.

제 생각에도 보탄과 알베리히는 마치 동전의 앞면과 뒷면 같은 관계라고 생각합니다. 악보를 공부하다 보면 바그너가 보탄과 알베리히의 음악을 고의적으로 비슷하게 작곡한 부분을 곳곳에서 발견할 수 있습니다. ‘파르지팔’ 역시 암포르타스와 클링조르를 고의적으로 한 가수가 노래하게 연출한 경우도 있고요. 두 배역을 모두 노래해야 하는 가수에게는 상당히 무리한 설정이지만 몹시 매력적인 아이디어라고 생각합니다. 기회가 된다면 언젠가 암포르타스와 클링조르를 1인 2역으로 한 무대에서 불러보고 싶습니다.

유럽 무대에서 활동 중인 한국 성악가로서 종합적인 무대 음악극으로서의 면모를 강조하는 현재 유럽 오페라계의 흐름이 한국 관객에게 어필하기 어렵다는 지적에 대해 어떻게 생각하나요?

21세기의 관객에게 18·19세기 작품이 통하려면 현대 관객과 소통할 수 있는 동시대적인 요소가 있어야 합니다. 또한 작곡가 당시엔 현대적이었던 상황이 현재에는 더 이상 그렇지 않은 경우도 많습니다. 한국 성악가들이 어설프게 고증된 유럽 시대 의상을 입고 노래하면 고풍스럽기는커녕 오히려 조악해보이기 쉽습니다. 한국 무대뿐만이 아니라 전 세계적으로도 현대적인 무대 장치와 의상을 바탕으로 한 연출이 훨씬 효과적이라고 생각합니다. 예를 들어 잘츠부르크에서 성공적으로 공연된 빌리 데커 연출의 ‘라 트라비아타’는 불필요한 무대 장식 요소를 제거하고 시공간을 초월한 단순한 무대를 통해 극의 메시지를 보다 강렬하게 전달했습니다. 오페라의 경우 무대 장치뿐만 아니라 음악 역시 결국 극을 표현하기 위한 수단이라고 생각합니다. 따라서 노래를 잘 부르는 것은 기본이고, 관객에게 최종적으로 배역을 깊이 있게 보여주는 것이 오페라 가수의 역할이라고 생각합니다.

글 이설련(배를린 통신원) 사진 Ludwig Olah