WITH MUSIC

55인의 예술가와 학자들에게 질문을 던졌다. 당신에게 ‘소리’란 무엇인가

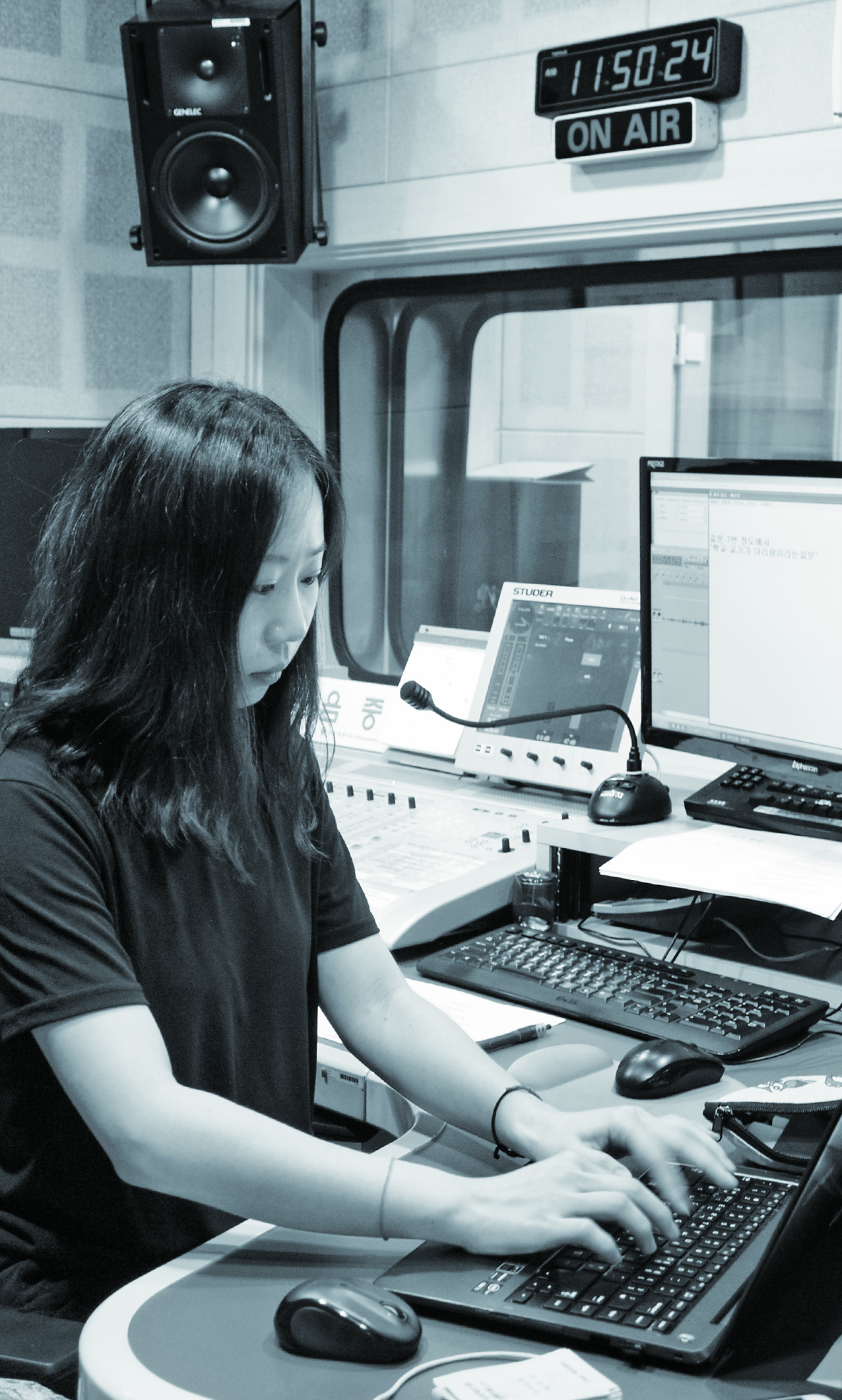

김연주가 제작한 다큐멘터리 ‘들려오는 것들’은 작년 말에 국악방송(FM99.1)에서 방송되었고, 올해 3월에 한국PD대상에서 라디오부문의 실험정신상을 수상했다. 그녀는 ‘원일의 여시아문(如是我聞)-나는 이와 같이 들었다’ 프로그램의 연출을 맡고 있다. 2016년 가을 개편과 함께 신설된 이 프로그램은 원일의 진행과 함께 다양한 음악이 나온다. 그 소리들은 한 결 같이 국악이라는 명제 아래로 모이지 않을 정도로 다양하다. 원일은 그 소리에 관한 자신만의 소리-론을 풀어낸다. 그것은 어쩌면, 언젠가는 국악이라는 장으로 한번 정도 초대받을 소리-존재들이다. 김연주는 이러한 장(場)을 만든다. 그녀를 만났다.

시집의 시(詩)보다 뒤에 붙은 시론(詩論)이 더 재밌을 때가 있는 것처럼 ‘여시아문’도 음악보다 진행자의 해설과 음악말에 더 끌릴 때가 있다. 여러 음악이 교차하는 자유로운 분위기도 좋고.

“국악방송이지만 실험적인 음악부터 현대음악까지 가리지 않고 튼다. 이렇게 여러 음악이 교차하는 곳에 오늘날의 국악의 현주소가 써지고 있다고 생각한다. 현대음악은 누구에게나 불편한 음악이다. 국악도 마찬가지다. 형태만 다를 뿐, 두 음악은 비슷한 거리감을 사람들과 유지한다. 그래서 두 음악이 ‘여시아문’에서 섞이면 어색하다 못해 불편함이 배가된다. 하지만 그 음악들을 듣는 이가 어떻게 배치해야 하는지 ‘여시아문’이 ‘사용설명서’가 되길 꿈꾼다. 새로운 소리를 향해 열린 자세를 갖는 것은 어렵다. 음악을 대하는 자세는 때론 교조적이기까지도 하다. 그래서 강요하진 않는다. 말한대로 사용설명서다. 그것도 ‘각자만의 사용설명서’를 이 방송을 통해 만들었으면 한다.”

국악과 방송의 거리에 대해 어떻게 생각하는가. 전통예술의 문화콘텐츠화? 나는 모순이라 생각한다. 문화콘텐츠는 산업을 바라보고 있는데 국악의 시선과 방향은 그것을 따라가기 힘들기 때문이다. 즉 산업적 가치가 없는 것을 산업화한다는 것은 무리수이다. 국악과 방송도 그렇지 않은가. 소수의 음악인 국악, 대중을 향한 미디어인 방송.

“해금을 전공했지만 내게도 이 음악은 여전히, 그리고 굉장히 특수한 음악장르다. 어떤 창작국악이 세계 시장의 주목을 받았다고 치자. 그 음악을 만든 사람 입장에선 한 발자국 큰 걸음을 내디딘 것이다. 하지만 감상자나 대중 입장에선 여전히 이질적이고 낯선 음악일 뿐이다. 그래서 국악만의 특수성을 변화시킬 순 없다고 생각하고, 대중에게 다가가는 다른 자세와 역할이 분명히 있다고 생각한다. ‘국악만의 대중성’이랄까. 늘 고민 중이다.”

‘여시아문’은 원일을 국악방송의 진행자로 끌어들였다. ‘나는 이와 같이 들었다’라는 동사를 완성하기 위해 원일은 여러 음악의 주어를 끌어온다. 앞서 말한 대로 국악은 기본. 현대음악·실험음악·영화음악·재즈·락·전자음악 등등 그 주어는 다양하다. 그리고 ‘여시아문’은 김연주를 세상으로 한발자국 나아가게 했다. 그녀의 동사는 ‘당신에게 소리란 무엇인가’라는 질문을 던지는 것이고, 동사와 함께 움직이는 주어는 다양했다. 고미숙(고전평론가)·나태주·문태준·김경주·이원(시인)·김언호(한길사사장)·육명신·나승열(사진작가)·김중혁(소설가)·배삼식(극작가)·승효상·황두진(건축가)·안상수(디자이너)·안성수·안은미·정영두(안무가)·유진규(마임이스트)·조성택·윤구병(철학자)·최정화·윤석남(미술작가)·이지송(영상작가)·적극(연출가)·함돈균·황현산(문학평론) 등의 55명의 예술가와 인문학자들이 그 주어가 되었다. ‘들려오는 것들’은 이 과정에서 태어났다. 이 다큐멘터리를 위해 그녀는 ‘인터뷰직(Interview-Sic)’이라는 형식도 고안했다. 인터뷰(Interview)와 음악(Music)의 줄임말이다.

언제 이런 작업들을 준비하고 진행했는가. 구체적인 이야기를 듣고 싶다.

“‘여시아문’을 하면서 이들을 만나 소리란 무엇인가 질문했다. 소리와 전혀 관계없이 사는 예술가와 문화인들에게 소리란 과연 무엇일지 궁금했다. 녹음한 인터뷰 분량은 원래 30~40분이었는데, ‘여시아문’의 중간에 틀기 위해 4~5분으로 편집했고 나머지는 잠들었다. 그것들을 깨워 ‘들려오는 것들’을 만들었다.”

55인은 사물과 풍경에 서려 있는 소리에 대해 이야기한다. 바람, 항구, 집, 시계, 초침, 전쟁, 예배, 시장, 산사, 시냇물 등에서 꺼낸 소리에 대한 생각들. 55인은 그 느낌의 잔재로부터 다시 느낌을 뽑아낸다. 그 느낌의 언어를 듣다 보면 사방의 것들이 다시 보이고 바람, 항구, 집, 시계, 초침, 전쟁, 예배, 시장, 산사, 시냇물의 소리를 느끼게 된다. 아니 느껴보려고 노력하게 된다.

직접 만나보니 어떠했나?

“질문은 간단했고 추상적이었다. 소리는 무엇인가? 하지만 각자 내놓은 소리에 대한 답은 진지했고 각자만의 삶과 시간이 담겨 있었다. 소리에 대해 그 누구보다 섬세히 사유하고 있다는 생각이 들었다. 소리에 대한 답변을 듣고 있을 때면, 그들이 만든 세상의 설계도 속에 들어가 있는 느낌이었다. 그 감동은 나만의 것이었다. 귀한 시간이었다. 그래서 결국 재워두었던 이들의 목소리를 깨워 ‘들려오는 것들’에 담아야겠다고 생각했다.”

설명과 해설 없이 그들의 ‘말’과 목소리의 ‘음색’으로만 채웠다.

“솔직히 들쑥날쑥한 구성이었지만 제작 시에 나름의 규칙을 두었다. 자신이 좋아하는 음악을 몸으로 표현하기 위해 춤을 만든다는 안성수에게는 그의 상징처럼 여겨지는 라벨의 ‘볼레로’가 필요했고, 공간적 소리를 표현하기 위해서 승효상의 목소리에 브라이언 이노의 앰비언트음악을 입혔다. 내가 원한 것은 그들의 답이 아니라 이들의 목소리를 통해 청취자가 역으로 질문을 상상하게하는 것이었다. 여러 답 뒤에 오는 공통의 질문. 소리란 무엇인가. ‘들려오는 것들’을 통해 청취자들이 자신만의 소리를 찾았으면, 그 소리를 찾는 과정을 체험해보았으면 좋겠다는 생각이 들었다. 일상적인 소리가 어느 순간 크고 감동적으로 들릴 때가 있더라.”

글 송현민(음악평론가) 사진 국악방송