마침내 노인이 깨어났다.

“일어나지 마세요.”

소년이 걱정스럽게 말했다.

“우선 이걸 좀 마시세요.”

소년은 잔에 커피를 조금 따랐다.

노인은 그것을 받아서 마셨다.

“마놀린(소년의 이름), 그놈들한테 내가 완전히 졌어.”

노인이 말했다.

“정말 놈들에게 지고 말았어.”

“하지만 물고기가 할아버지를 이긴 건 아니었어요. 잡아 온 물고기는 아니라는 말이에요.”

“그렇지, 정말. 내가 놈들한테 완전히 진 것은 나중 일이었어.”

“페드리코가 배와 어구를 점검하고 있어요. 물고기 머리는 어떻게 할까요?”

“페드리코에게 잘라서 물고기 덫으로 쓰라고 해.”

“그 창날 부리는요?”

“가지고 싶거든 네가 가지렴.”

“좋아요, 정말 가지고 싶어요.”

소년이 말했다.

“이제 그 일을 잊고 우리는 다른 계획을 세워야지요.”

“모두들 나를 찾았니?”

“물론이에요. 해안 경비대와 비행기까지 동원됐는걸요.”

“하지만 바다는 무척 크고 배는 작으니까 찾기 어렵지.”

노인은 말했다. 순간 노인은 새로운 사실을 뼈저리게 깨달았다. 자신과 바다만을 상대로 대화를 하다가 진짜 이야기를 나눌 상대가 있다는 것이 얼마나 즐거운 일인지를 말이다.

“그동안 네가 얼마나 그리웠는지 몰라.”

(중략)

소년이 말했다.

“저는 앞으로 할아버지께 배울 것이 많고, 할아버지는 뭐든지 다 가르쳐 주셔야 하니까 빨리 나으셔야 해요. 대체 그동안 얼마나 고생하신 거예요?”

“좀 심하게 고생했지.”

노인이 말했다.

“드실 음식과 신문을 가지고 올게요.”

소년이 말했다.

“약방에 가서 손에 바를 약도 사 가지고 오겠습니다.”

“페드리코에게 고기 머리는 가지라고 꼭 전하고.”

“네, 잊지 않고 꼭 말할게요.”

소년은 문 밖으로 나왔다. 그리고 닳아빠진 산호초 길을 내려가면서 또다시 엉엉 울음을 터뜨렸다.

헤밍웨이 ‘노인과 바다’ 중에서

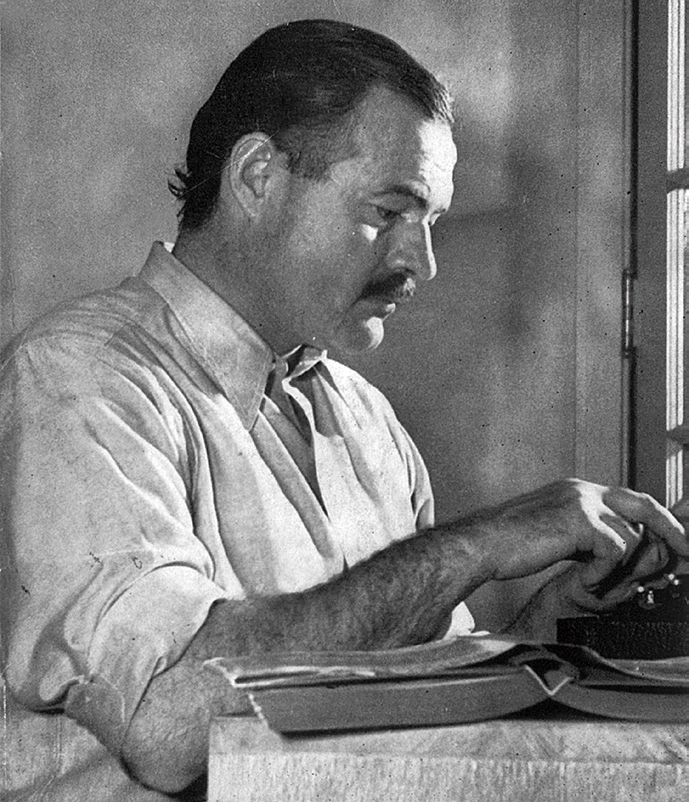

헤밍웨이

산티아고 노인은 팔십사 일 동안 한 마리의 물고기도 잡지 못하다가, 팔십오 일째 되는 날 만난 엄청난 크기의 청새치를 몇 날 며칠의 사투 끝에 잡는다. 그리고 곧바로 만난 상어 떼의 습격에 물고기의 살점을 거의 다 빼앗기지만 노인은 녹초가 될 때까지 포기하지 않고 싸운다. “인간은 파괴될 수는 있어도 패배할 수는 없다”라고 말하며 온갖 악조건 속에서도 우아함과 치열함을 잃지 않는다. 헤밍웨이가 생전에 발표한 마지막 걸작 ‘노인과 바다’로, 그가 근 이십 년간 생활했던 쿠바와 낚시를 즐겼던 멕시코만류를 배경으로 탄생했다. 1954년 노벨 문학상 수상작이자 20세기 불후의 명작으로 높이 평가받는다.

그저 영웅적인 남성상만을 그린 작품이라면 그리 큰 평가를 받지 못했을 것이다. 산티아고는 자연이라는 엄청난 힘에 맞서 싸우는 강인함을 보이면서도 외로움을 느낀다. 이는 노인의 독백, 특히 산티아고가 “그 애(소년)가 있었으면 좋았을 텐데”라고 몇 번이고 중얼거리는 부분에서 잘 드러난다. 노인은 이 철저한 고독에 대한 위안을 자연과의 교감을 통해 얻는다. 배에 앉아 지친 몸을 잠시 쉬는 새에게 말을 걸기도 하고, 자신과 사투를 벌이는 청새치를 ‘형제’라 부르며 존경심을 표현하기도 한다. 노인이 자연과 느끼는 교감은 소박한 문체와 아름답게 어우러진다.

또 다른 흥미로운 점은 산티아고의 짧고도 치열한 여정이 헤밍웨이 자신의 인생 여정과도 닮았다는 것이다. 시련이 끝난 후 지칠 대로 지쳐 침대에 눕는 노인의 모습은 치열한 삶을 산 대가로 고통스러운 말년을 보냈던 헤밍웨이의 모습을 떠오르게 한다. ‘노인과 바다’를 발표한 이후, 헤밍웨이는 9년 동안 질병과 노쇠, 사라져 가는 창작력 등 인간의 한계와 철저히 투쟁했다. 한 해가 저물어가는 12월, 인간은 무엇을 위해 살아가는지, 그것을 위해 얼마큼 투쟁할 수 있는지, 그 투쟁이 아름답게 남기 위해선 어떠해야 하는지에 대한 사색에 잠긴다. 소리꾼 이자람이 판소리로 재창작한 ‘노인과 바다’ 역시 이번 겨울, 무대에 오른다.

글 권하영 기자

‘노인과 바다’ 영상