마르코 아르투로 마렐리는 이번 프로덕션에서 칼라프 왕자를 작곡가 푸치니로 설정했다.

투란도트는 푸치니가 평생 갈구해온 이상향의 여인으로 그렸다

오스트리아 그라츠 오퍼에서 지난 1월 18일 프리미어 공연 이후 현재 성황리에 공연 중인 푸치니 ‘투란도트’는 스웨덴 스톡홀름 왕립 오페라와 공동으로 제작된 새 프로덕션이다.

프리미어 공연 직전 한 일간지와의 인터뷰에서 “‘투란도트’ 2막만큼 악보에 지정된 피아노와 피아노시모가 철저히 무시된 경우도 드물 것이다”라고 자신의 견해를 피력한 연출가 마렐리답게 스펙터클 보다는 섬세함에 초점이 맞추어진 무대는 지나친 다이내믹을 배제한 도밍고 인도얀의 지휘와 서로 좋은 조화를 이루었다. 그럼에도 극이 진행될수록 명료하지 못한 마렐리의 연출과 젊은 지휘자 도밍고 인도얀의 무미건조한 지휘는 무대의 긴장감을 떨어트렸다. 그 결과 주역 성악가들과 합창단의 호연에도 불구하고 이번 그라츠 오퍼의 ‘투란도트’는 아쉽게도 평이한 범작 수준을 벗어나지 못했다.

시적이고 섬세한 아름다움이 돋보이는 무대 미술 및 조명 효과, 그리고 ‘특이한 콘셉트’가 아닌 철저한 악보와 대본 연구를 바탕으로 진중하면서도 때로 품위 있는 위트가 담긴 마렐리의 연출 방식은 유럽 오페라 무대에서 독보적인 가치를 인정받은 지 오래다. 연출가 및 무대 미술가로서 마렐리의 진가는 특히 R. 슈트라우스의 작품에서 빛을 발한다. 드레스덴 젬퍼 오퍼의 ‘낙소스 섬의 아리아드네’, 그라츠 오퍼와 함부르크 슈타츠오퍼가 공동으로 제작한 ‘장미의 기사’, 파리 오페라와 그라츠 오퍼에서 공연된 ‘아라벨라’, 빈 슈타츠오퍼의 ‘카프리치오’ 그리고 베를린 도이치 오퍼의 ‘이집트의 헬레나’ 등은 마렐리의 장점이 잘 부각된 명연출로 꼽힌다.

반면 인간의 감정이 보다 직접적으로 표현된, 소위 ‘사람 냄새’ 물씬 풍기는 거칠고 극적인 오페라 작품에는 어울리지 않는 연출가라는 평을 받곤 하는데, 마렐리의 정제되고 우아한 연출 스타일이 때로 등장인물의 극한 감정을 적나라하게 표현하는 데 한계로 작용하는 것 또한 사실이다. 이번 ‘투란도트’ 역시 그 한계를 넘지 못했다. 마렐리는 칼라프 왕자의 캐릭터에서 작곡가 푸치니의 자전적인 면모를 보았다. 그래서 그는 칼라프 왕자를 작곡가 푸치니 자신으로, 주인공 투란도트 공주는 실제 인물이 아닌 작곡가가 평생 갈구해온 이상향의 여인, 즉 ‘사랑에 대한 동경’이 의인화된 존재로 설정하였다. 그리하여 작품 속 배경은 고대 중국이 아니라 푸치니의 환상 속에 존재하는 이국의 세계로 연출되었다.

프로덕션의 보석 같은 존재로 각인된 제임스 리

막이 오르면 푸른빛이 감도는 무대에는 피아노와 간소한 가구 몇 개가 덩그러니 놓여 있다. 냉랭한 기운마저 감도는 적막하고 외로운 작업실에서 푸치니는 자신의 환상 속에 존재하는 이상화된 여인을 위한 작품을 구상 중이다. 그의 곁에는 현실 세계의 동반자 격인 류가 있다. 그녀는 푸치니의 실제 아내였던 엘비라이기보다는 작곡가의 동반자 역할을 하는 현실의 여성으로 보는 것이 좀더 타당할 것이다. 극이 진행될수록 작곡가는 자신의 환상 세계로 깊이 침잠하는데, 이때 코메디아 델라르테의 의상을 입고 등장하여 애크러배틱한 움직임을 선보이는 핑·팡·퐁은 투란도트 공주가 환상 속의 존재라는 것을 알려주는 복선 역할을 한다. 그 덕분에 현실 세계와 환상 세계 사이에서 혼란스런 작곡가의 심리를 표현하려 한 마렐리의 연출 의도는 관객에게 보다 수월하게 전달될 수 있었다. 흥미로운 점이라면 1막 거칠고 기괴한 불협화음과 함께 위협적으로 노래하는 군중이 대본에 설정된 베이징 사람들이 아니라 작곡가 당대 오페라 관객들로 연출된 점이었다. 푸치니 생전 수없이 겪었을 듯한 관객의 반응에 대한 부담감과 두려움이 기괴한 군중의 모습에 투영되었는데, 합창단의 동선에 조금 더 디테일을 살렸더라면 하는 아쉬움이 남았다.

작품에 작곡가의 자전적인 모습을 오버랩 시켜 작품 속 주인공을 작곡가로 분장시키거나, 아예 연극배우가 작곡가 역을 따로 연기하는 연출은 최근 오페라 무대에서 더 이상 새롭지 않다. 일례로 2009년 취리히 오페라에서 클라우스 구트가 연출한 바그너 ‘트리스탄과 이졸데’는 트리스탄·이졸데·마르케 왕이 각각 작곡가 바그너와 베젠동크 부부로 설정되었으며, 연출가 스테판 헤르헤임은 2012년 그라츠 오퍼의 푸치니 ‘마농 레스코’에서 작품 속 주인공 마농과 사랑에 빠져버린 푸치니를 무대 속 화자로 등장시켜 연출했다. 이러한 연출 방식은 일견 흥미롭게 보일지는 몰라도 작품을 단순히 작곡가의 개인적인 이야기로 축소시키는 오류를 범하기 쉽다. 마렐리의 연출 역시 그 의도가 뚜렷하게 무대화되지 못한 탓에 오히려 어정쩡한 인상과 함께 식상한 느낌을 주었다. ‘투란도트’ 작품 자체를 “처음부터 끝까지 수수께끼”라 평하는 마렐리는 마지막 장면 역시 열린 결말로 처리하였다. 현대의 남녀가 식탁에 마주 앉아 서로를 응시하는 것으로 마무리 되는데, 투란도트와 칼라프로 상징되는 ‘남녀 관계’에 관한 풀리지 않는 근본적인 수수께끼를 은유적으로 시각화한 것으로 생각된다.

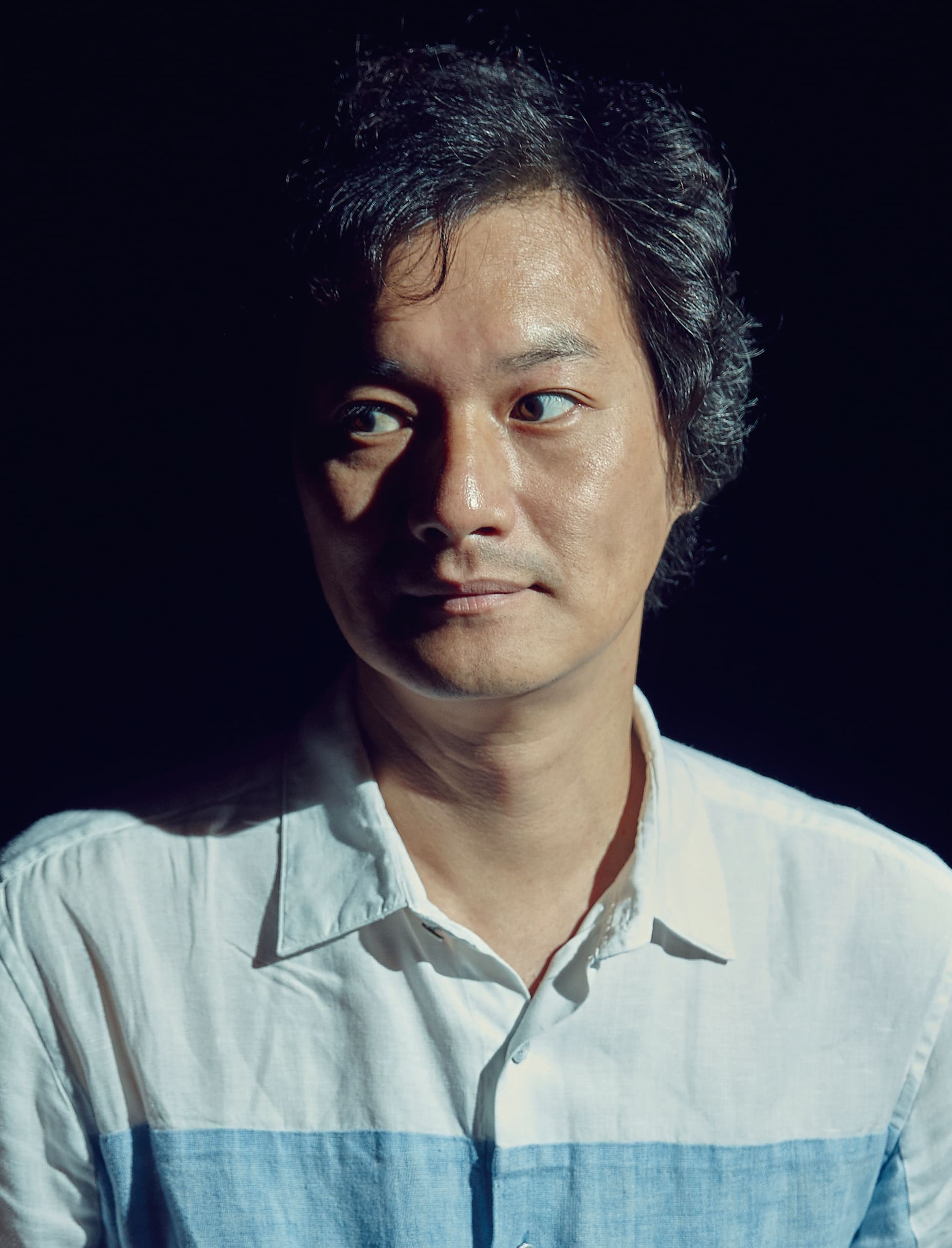

베네수엘라 출신의 젊은 지휘자 도밍고 인도얀은 동향 출신 지휘자 구스타보 두다멜과 마찬가지로 엘 시스테마를 통해 유럽 무대로 발돋움했다. 최근 베를린 슈타츠오퍼에서 다니엘 바렌보임의 수석 부지휘자로 임명된 그이지만, 선배 두다멜과 같은 스타 지휘자로 부상할 만한 역량을 갖추었는지에 대해서는 아직 판단을 유보해야 할 듯싶다. 주인공 투란도트 역의 믈라다 후돌레이는 선대 여왕에 대한 복수를 위해 구혼자들을 처단하는 것이 아닌, 남성에 대한 막연한 두려움에 필사적으로 자신을 방어하는 투란도트의 심리를 훌륭히 표현했다. 류 역의 갈 제임스는 고급스럽고 풍부한 음색으로 배역의 서정적인 아름다움을 잘 살려냈지만, 디테일이 부족한 연출 탓에 극적으로 존재감이 크게 느껴지지 못한 점이 아쉽다. 제임스 리(이정환)는 연기적인 면에서는 다소 경직된 모습이었지만 낭랑하고 감미로운 미성으로 칼라프 왕자의 영웅적이면서도 다감한 면모를 잘 살려냈다. 특히 3막의 유명 아리아 ‘공주는 잠 못 이루고’에서 더욱 빛난 모습을 보이며 현지 언론으로부터 “녹아내릴 듯한 미성”이라는 찬사를 받았다. 특히 일간지 ‘디 프레세’로부터 “새로운 테너 발견”이라 대서특필되면서 이번 프로덕션의 보석과 같은 존재임을 각인시켰다.

글 이설련(베를린 통신원) 사진 Oper Graz