WORLD HOT_2

마크 앙트완 샤르팡티에(Marc-Antoine Charpentier)의 명작 오페라 ‘메데아’가 4월 30일부터 5월 11일까지 제네바 그랑 테아트르에서 공연됐다. 연출은 다비드 멕비카가 맡았다. 수년간 보수 공사를 마친 그랑 테아트르는 앞서 공연된 바그너 ‘발퀴레’로 새롭게 문을 열었다. 청중에게 잘 알려지지 않은 ‘메데아’의 제네바 초연은 그간 극장장 토비아스 리쉬터가 주도한 3부작 시리즈(2014/2015 케루비니 ‘메데’, 2016/2017 카발리 ‘지아소네’)를 마감하는 작품이라 의미가 깊었다. 샤르팡티에 ‘메데아’는 토마스 코르네유의 대본에 부쳐 1693년 파리 팔레 루아얄 극장에서 초연되었다. 이번 제작은 영국 국립오페라와 공동제작으로 제네바 공연에 앞선 영국 초연에서는 영어로, 이번 공연은 불어로 진행되었다. 제네바 공연 캐스팅은 안나 카테리나 안토나치가 ‘메데아’, 시릴 오비티가 ‘야손’, 윌라드 화이트가 ‘크레온’, 케리 푸그는 ‘크레우스’, 샤를르 라이스는 ‘오론트’, 그리고 현재 그랑 테아트르 합창단에 소속된 한국 메조소프라노 김미영이 ‘이탈리아 여자’로 분했다. 알란 우드브리지의 지휘로 카펠라 메디테라네아 오케스트라와 그랑 테아트르 합창단이 열연했다. 무대 연출과 배경은 신화 속 고대 그리스 대신 1940년대 제2차 세계대전 중인 유럽의 어느 곳이었다. 거대한 유리문과 기둥 등 클래식한 저택의 살롱이 무대 위에 펼쳐졌고, 이곳에 육군·공군·해군 연합군 장교들이 모인다. 고로 독일군에 함락된 프랑스가 아닌 영국 런던으로 예상할 수 있었다. 그중 야손은 해군 장교복 차림이고, 크레온은 드골 장군처럼 케피 군모에 카키색 군복을 입었다. 이런 전쟁의 그림자는 1막 초 메데아와 네린의 대화에서부터 잘 드러나는데, 바로 아르고스와 코린트 그리고 테살로니아 간의 분쟁이다. 그리고 이 전쟁은 ‘배신당한 메데아의 복수’라는 또 하나의 분쟁을 유발한다.

압도적 시각효과, 반전의 연속

1막에서 메데아로 분한 안토나치는 검정 투피스 정장에 어깨를 덮는 갈색 머리 차림으로 아주 우아했다. 바닥에는 트렁크들이 놓여있고 메데아는 두 아이를 팔로 감싸며 슬퍼한다. 코린트의 왕 크레온은 요기를 지닌 메데아를 추방함으로써 전쟁을 예방한다는 핑계로 위협하고, 크레우스에 마음이 쏠린 야손 또한 그녀에게 떠날 것을 종용한다. 좌절한 메데아는 크레우스에게 호소하고, 그가 결혼할 아르고스의 왕 오론트에게 얀손과 크레우스의 관계를 고발하지만 그 어떤 해결책도 찾지 못한다. 드디어 3막 4장, 복수만이 남은 그녀는 독극물에 젖은 자신의 금실 드레스를 크레우스에게 선물로 보낸다. 그리고 옷에 배인 독약에 의해 크레우스는 야손의 품에서 죽음을 맞이한다. 이때부터 메데아의 캐릭터는 180도 바뀐다. 3막 5장, 마치 자유롭게 자신의 운명을 결정하려는 듯 그녀는 옷을 벗는다. 그리고 검은 속옷 차림으로 “스틱스의 검은 처녀들, 무시무시한 감옥을 떠나 이리로 오라!”고 주문을 외친다. 그리고는 지옥에 떨어지듯 땅속으로 내려간다. 이때 안개가 피어오르고 그 속에서 피로 얼룩진 좀비들이 올라오는데, 그들의 이름은 악마와 질투, 그리고 복수이다. 마치 그녀의 분신처럼 검은 속옷에 하이힐을 신은 좀비들은 그녀를 애무하며 복수를 준비한다. 무섭고 괴기스러운 이 지옥의 딸들이 좀비로 분한 것은 다소 유치하기도 했지만 관객의 호응도 따랐다. 그들의 동작 역시 괴기스럽기보다는 모던하고 좀비의 어설픈 동선을 풍자한 유머로 가득 차 무거운 비극에 여흥을 더했다. 칼을 손에 든 소프라노 안토나치는 초월의 상태에서 메데아의 복수를 이행한다. 대본상으로나 연출상 그녀가 직접 살인을 하는 동선은 없고, 마법의 힘을 통한다. 크레온에게 저주를 걸어 그가 최면 상태에서 오론토을 죽이고 자신도 자살하게 만든다. 마지막은 야손이 죽어가는 크레우스를 발견하고 두 아들의 시신을 들고 나온다. 그 뒤로 메데아는 거대한 그림자를 남기며 하늘로 올라간다. 대본상으로는 메데아가 용을 타고 비상하는 것을 은유한다. 압도적인 시각적 효과는 물론, 숨을 쉬기조차 힘든 반전이 계속되었다.

©GTG/Magali Dougados

명작을 이루는 요소들

명가수보다는 명배우라는 평을 받기도 하는 안토나치는 이 작품에서 두 가지 면을 지닌 아티스트임을 명백히 입증했다. 1막은 다소 내재된 퍼포먼스로 그녀 특유의 온화하고도 고운 고음 프레이즈를 선보였다. 드라마틱한 구절에서 전율을 연출하는 레치타티보는 거의 코메디 프랑세즈(프랑스 파리의 국립극장)의 배우 못지않아 보였다. 18세기 프랑스어 특유의 아름다움이 돋보였다. ‘디아파종’지는 ‘안토나치의 승리’라는 말로 그녀의 퍼포먼스를 극찬했고, 공연 후 만난 안토나치는 “아주 어려웠지만 연출과 함께 캐릭터를 만드는 데 성공했다. 개인적으로는 케루비니의 오페라 ‘메데’를 선호한다”고 답했다. 요즘 그녀를 케루비니의 최고의 메데아로 평가하는 것은 우연이 아닌 것 같다. 연출가 멕비카는 메데의 무겁고 강렬한 캐릭터를 중심으로 큰 흐름을 구축하며 대본에 없는 요소도 삽입했다. 무대 가운데로 비행기가 등장하는 2막 7장에는 화살을 든 큐피드가 나와 크레우스에게 자신의 사랑을 연인에게 고백하라고 충고한다. 여기에 여흥에 찬 군무와 이탈리아 여자의 솔로가 더해진다. 뛰어난 미성을 보여준 김미영은 아름다운 퍼포먼스로 갈채를 받았다. 테너 시릴 오비티는 절제되면서도 영웅적인 저력이 느껴지는 퍼포먼스를 선보였고, 케리 푸그는 깔끔하고도 청명한 음색과 아름다운 미모로 크레우스를 소화했다. 극중 크레우스의 미모를 칭송하는 대목이 자주 등장하는데, 금실 드레스를 입은 그녀는 정말 아름다웠다. 바리톤 윌라드 화이트는 역시 무게감 있는 크레온으로 큰 박수를 받았다. 그러나 진정한 성공의 비결은 샤르팡티에의 음악성에 있었다. 프랑스 특유의 바로크 오페라처럼 레치티티브·아리아·듀오·코러스, 그리고 발레 파트들이 한 치의 지루함 없이 연속된다. 가장 놀라운 것은 음악에서 느껴진 모던함이었다. 당시 유행하던 장식음 위주의 기교보다는 간결하면서도 자연스러운 멜로디와 함께 어우러진 텍스트가 극의 이해를 돕는다. 바로 이런 점에서 300여 년 전에 쓰인 이 작품이 지금 우리의 감성에 어필하는 것이 아닐까.

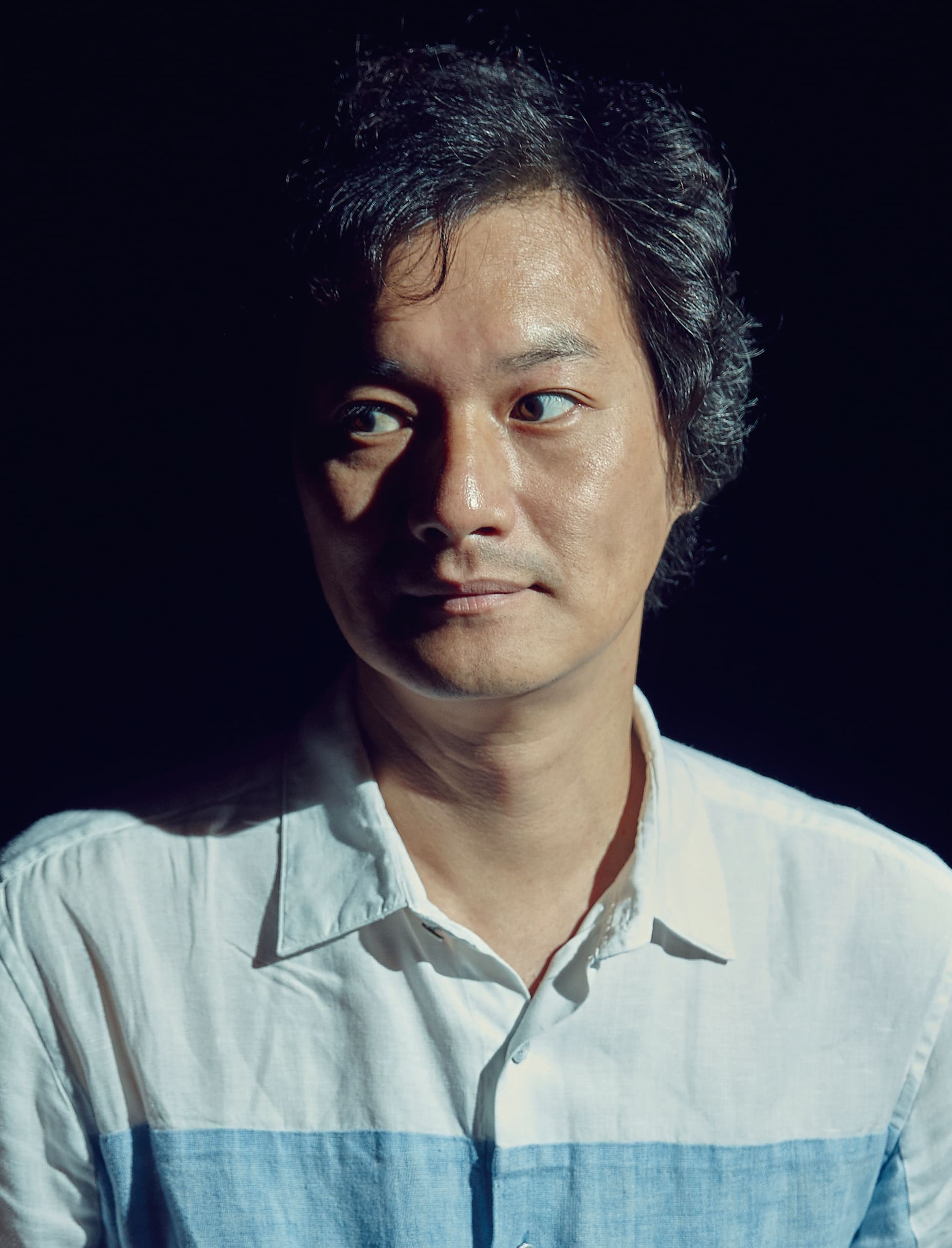

글 배윤미(파리 통신원)