12월 6~8일 국립극장 해오름극장

정구호가 연출한 무용작품을 만난 건 이번이 세 번째였다. 혹자는 의상 디자이너의 무용연출을 놓고 ‘외도’라고 표현하기도 하던데, 그보다는 의상 디자이너 출신의 연출가 ‘탄생’이 더 어울릴 것 같다.

정구호의 첫 무용연출 작품은 2012년 국립발레단의 ‘포이즈’였다. 필자는 연출력이 뛰어난 안무가 안성수가 굳이 연출자를 별도로 둬 결과적으로 반쪽짜리 연출에 그친 데 대한 그리 좋지 않은 평을 했다. 무용창작의 핵심 키워드 ‘안무’ 영역은 당연히 연출을 포함해야 하며, 융복합이라는 시대적 조류를 변명 삼아 타 분야의 명성 높은 예술가를 연출자로 모시는 안무가의 안일함을 꼬집었다. 현대무용 안무가의 발레안무라는 신선함은 언급도 못한 채 정구호의 연출에 대한 실망감에 그리 높은 점수를 주진 못했다.

그러나 몇 개월 뒤, 국립무용단이 올린 ‘단(壇)’을 보았을 때는 달랐다. 같은 안무가, 같은 연출가였지만 한국 무용이라는 또 다른 무용 장르에서 만난 그들은 조심스럽게 ‘파격’을 완성했다. 한국 무용 언어를 가지고 과감하게 구성·연출·동작 등 모든 영역에서 새로움을 시도했다. 여자 무용수들의 상반신 노출이 파격이 아니라 그들이 보여준 신체 이미지 모두가 파격이었다. 안무가와 연출가의 대등하면서도 완벽한 궁합이 무척이나 흥미로웠다. 그래서 정구호의 후속작을 기다렸는지도 모르겠다.

이번 작품 ‘묵향’에서 정구호는 연출 외에 ‘아트 디렉팅’이라는 이름 아래 의상·무대 디자인·음악기획·콘셉트 구성까지 작품 전반을 주도했다. 우선 매란국죽을 소재로 기존의 한국 무용 작품에서는 볼 수 없는 창의적인 디자인을 정갈하게 펼쳤다. 매 장마다 아름다운 색감으로 변화하는 무대 배경은 물론, 탕건·족두리를 변형한 머리 장식이나 여자 한복 치마를 부풀린 섬세한 디자인에 이르기까지 치밀하게 한국의 전통미를 새로 그렸다. 미니멀리즘으로 재탄생한 시각적 연출은 감탄이 절도 나올 정도로 정교했고, 아름다웠다.

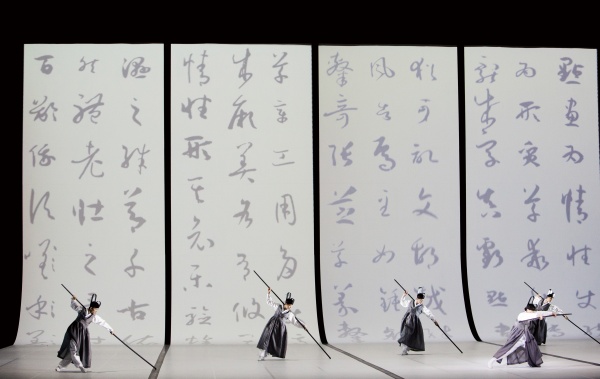

그러나 정작 막이 내리고 감동보다는 아쉬움이 남은 이유는 무엇 때문이었을까. 고(故) 최현 선생의 유작 ‘군자무’에서 모티브를 얻어 한국 춤의 뿌리를 찾아보겠다던 안무가 윤성주의 노력이 아쉽게도 충분히 녹아있지 못했기 때문이다. 부풀린 치마 속에서 느릿하게 움직이며 정중동을 시도한 여성군무는 정재(呈才)의 한 장면만큼이나 품격 있었다. 그러나 아쉽게도 남성춤에서는 그러한 품격을 느낄 수 없었다. 최현의 생전 모습을 기억하는 관객이라면 화려한 디자인이 아니라 도폭 자락에서 풍겨나오는 여백의 미를 기대했을 것이다. 특히 5장 ‘오죽(烏竹)’의 남성 10인무는 대나무를 상징하는 긴 막대와 어우러진 기개를 보여주기엔 미흡했다.

안무와 연출의 완벽한 협력은 그리 쉬운 일이 아니다. 하지만 디자인을 뛰어넘는 움직임을 보강한 ‘묵향’이라면 한국 무용이 현대적으로 한 단계 업그레이드된, 국립무용단의 새로운 레퍼토리로서 손색이 없을 것이다.

글 장인주(무용평론가) 사진 국립극장