진도씻김굿에 내재된 위로와 씻김의 행위는 죽은 사람의 원한을 풀어주는 화해와 치유의 드라마다.우리 주변의 어떠한 종교의식에서도 그 풀이를 그렇게 호소력 있게, 아름답게, 그리고 감각적으로 하는 경우가 있을까

진도씻김굿에 내재된 위로와 씻김의 행위는 죽은 사람의 원한을 풀어주는 화해와 치유의 드라마다.우리 주변의 어떠한 종교의식에서도 그 풀이를 그렇게 호소력 있게, 아름답게, 그리고 감각적으로 하는 경우가 있을까

우리 민족은 죽음을 진지하게 생각하고 다루었다. 인간의 삶의 과정을 때맞춰 매듭지으면서 새로운 단계로 통과하게 하는 갖가지 의례 중에서 아마도 가장 심각한 것이 죽음의례일 것이다. 그것은 가장 보수적인 성향을 띠어서 웬만한 변화 요인에는 쉽게 굴복하지 않는다. 그래도 언제부터인가 전래방식으로 치러지는 죽음의식은 우리 주변에서 쉽게 보이지 않게 되었다. 20~30년 전까지만 해도 지방을 다니다 간간이 볼 수 있었던 밤새기굿이나 행길의 상여행렬과 마주치는 일은 이제 거의 없다. 우리 조상들의 삶 속에 직접적으로 관여하며 기능하는 전통예술의 마지막 보루라 할 수 있었던 죽음의례마저 이제 사라졌다는 얘기다.

옛 궁중에서의 의례를 모두 볼 수 있는 ‘세종실록’에 실린 ‘오례(五禮)’에는 66개의 국장절차가 기록되어 있다. 그렇게 많은 수의 섬세하게 구별된 행위로 나누어 의례화한 기록을 찬찬히 읽어보면 그 어디에도 음악 소리를 어떻게 울려내야 한다는 것을 요구하지 않는다. 지키고 따라야 할 규칙이 많았던 그 엄정함 때문에 소리조차 내서는 안 되었던 궁중과는 달리 평민들의 상장례에는 음악이 있기 마련이었다. 그래서 우리가 죽음을 다룬 전통예술을 보려고 하면 그들의 삶 속에서 의미 있게 기능하였던 장르에 주목하게 된다.

우리 사회에서 죽음을 다룬 전통예술 장르를 크게 나눈다면 사령제(死靈祭)와 위령제(慰靈祭)일 것이다. 죽음을 기억하는 위령제는 제사 형식으로 아직 일반적인 관습으로 남아있지만, 그중 전통예술이 기능하는 사례는 거의 없고, 궁중의례였던 종묘제례가 무형문화재로 존재하며 그 외 몇몇이 지방문화재로 전승되고 있다.

반면에 사령제는 인간의 삶에서 아마도 가장 절절하고 충격적인 죽음을 맞이한 망자를 위해 거행되는 의식이어서 예술적 표현이 강력하게 동원되는 행사다. 사령제 의식은 지역적 특징을 가지면서 전개되어서 그 이름들이 제각각이다. 무속의 대표적 사령제는 씻김굿·오구굿·망묵굿·다리굿·수왕굿·새남굿 등이 있으며, 불교 의식으로는 흔히 ‘49재(四十九齋)’라고 부르는 ‘영산재’가 있다. 사령제는 망자의 넋을 달래고 살아남은 자의 안녕함을 비는 것으로 형식이 엄정하여 연행자의 전문성이 고도로 요구되는 의례다. 이 의례는 춤과 노래, 악기반주 등이 필수적인 요소이며 지역 예술적 특징을 드러낸다. 무속의 사령제 중에서 세습무들이 주제하는 망자굿은 특별히 예술적이라는 평가를 받는다. 왜냐하면 세습무가 주도하는 사령제 전통은 대대손손 무업을 하는 과정에서 예능 전수가 효율적으로 이루어지기 때문이다.

산 자와 죽은 자의 새로운 관계가 시작되는 자리

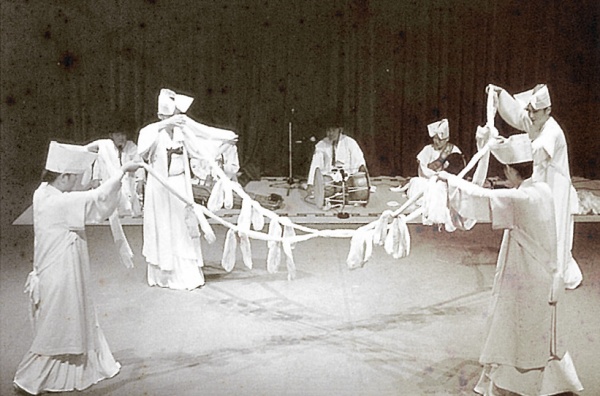

세습적으로 고도의 예술적 수준에 도달한 사령제는 전라도의 씻김굿과 동해안의 오구굿을 꼽을 수 있다. 현재 무형문화재로 지정된 사령제가 진도씻김굿과 서울새남굿인데, 이중 세습무의 전통이 진도씻김굿이다. 그래서 현재 죽음을 다루는 전통예술로 가장 많이 거론되는 장르가 진도씻김굿이다. 진도씻김굿마저도 진도섬에서 전통의 주체였던 세습무계가 끊기고 드물게 연행된다는 현실이 무척 안타깝기는 해도 그 음악적 아름다움은 익히 알려져 있기 때문에 무대작품으로, 전국적으로, 그리고 해외로 소개되고 있다. 지금은 무형문화재전수관을 중심으로 한 단원들이 유랑음악단처럼 전국을 대상으로 무대 연주를 다니고 있다.

씻김굿은 말 그대로 ‘정화’와 ‘세례’를 상징하는 씻기 의식으로 흔히 ‘죽은 자가 이승에서 미처 다 풀지 못해 맺혀 있는 원한을 산자가 풀어줘서 천도를 기원하는 의식’이라 정의한다. 그런데 옆에서 방금까지 애증으로 소통하고 있었던 사람이 사라지는 충격에서 그 누구도 자유롭지 못한다면, 그래서 그가 어떠한 방식으로든 그러한 기원을 의식에 담아낸다고 한다면 씻김굿의 이와 같은 정의가 크게 유별난 것은 아닌 것이다.

씻김굿은 통상의 종교의식에서 시작과 끝, 그리고 대단원에 핵심이 들어간 형태를 갖추고 있다. 다시 말해 씻김굿이 ‘망자를 씻기는 의례’이므로 그 핵심인 씻김의례를 후반부로, 그 전에 마무리 되는 의례를 전반부에 두고 있다. 전반부에서 무속에서 중요한 신인 손님, 제석(帝釋), 그리고 조상을 각기 독자적인 의식에 초청해서 놀리고 보내는 절차들을 일단락 지은 후에, 후반부에서 씻김의례의 대상인 망자에게만 집중한다.

씻김굿의 핵심인 이 씻김절차는 ‘죽음을 통과하는 상징의 드라마’이다. 누구든 이 문구를 읽으면서 네 개의 단어 조합이 자극하는 감동과 의미를 고스란히 느낀다면 이 의례의 연행에 온 몸을 내던져 체험해볼 것을 권하고 싶다. 그 네 개의 단어들이 강력하게 묶이도록 이 의례의 연행과정 곳곳에 장치된 기재들은 어느 한 사람의 창작도구가 아니며 어쩌다 한번 해보는 실험적 시도의 결산도 아니다. 그 총체가 전해주는 감동은 그 전통이 그렇게 이뤄낸 “죽음을 다루는 진정성”에서 온다고 어느 글에선가 내가 표현해보기도 했다.

그 안에 기본적으로 들어가는 순서는 넋풀이·이슬털기·넋올리기·고풀이·희설(시왕풀이)·천근풀이·길닦음·하적이다. 그 외에 약풀이·동갑풀이·손대잡이 등 여러 절차들이 더 들어가기도 한다. 이 순서들은 망자를 삶의 경계를 넘어 죽음의 상태로 서서히 통과하게 하는 과정이다. 처음 세 절차에서 망자의 넋을 씻는 장소로 불러내어 향과 쑥과 물로 씻어낸 후, 남은 가족들에게서 분리시킨다. 미처 버리지 못한 애착이나 원한을 풀어주고 위로해주고 할 말을 하게도 하는 순서들이 이어진다. 마지막으로 망자가 이승에서 저승으로 통과해 나가는 일이 여의하도록 적극적으로 동행하는 순서가 이어진다. 저승을 관장하는 대왕들에 직면하고, 노잣돈을 주어 저승문을 열고, 길을 닦아 망자가 통과해 나가 이승과 결별하도록 하는 것이다.

각 순서에서 진행되는 고유의 의례행위는 무가(巫歌)라는 강력한 의미 내포 도구가 있지만 이를 넘어서는 상징과 주술로 가득 차 있다. 정화·해원·단절·치유 등의 의미를 실현시킬 수 있도록, 의례 행위에 사용되는 물체에는 각각의 상징이 부여되어 있으며, 이들을 들고 하는 당골(무당)의 의례 행위와 노래는 그래서 주술적인 의미와 주문이 담겨 있다. 그 상징과 주술의 산술적 조합만으로도 누구든 검색을 통해 쉽게 얻어낼 수 있는 씻김굿의 정의, 즉 ‘죽은 사람의 원한을 풀어주는 진도씻김굿은 화해와 치유의 드라마’라는 의미를 납득하게 된다.

진도씻김굿은 1980년대 진도 현장에서는 8시간여에 걸쳐 연행되던 의례였다. 저승이 무엇인지, 이승과의 단절의 의미가 무엇인지에 대해 어떠한 고급논리로 설명한들 죽음이라는 충격이 어디로 가겠는가. 문제는 우리 주변의 어떠한 종교의식에서도 그 풀이를 그렇게 호소력 있게, 아름답게, 그리고 감각적으로 하는 경우가 더 있을까 하는 것이다. 이것이 놀라운 것이다. 그 의미는 과정에 있다. 모르는 것은 모르는 것이다. 일어난 것에 대한 논리적 이해가 아니라 일어난 일에 대한 완전한 수용을 위해 이렇게 저렇게 한껏 풀어내는 것이 씻김굿이다.

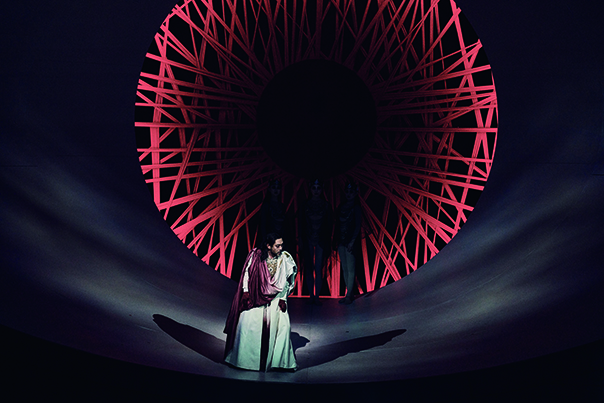

지금의 우리 사회가 글로벌 사회라고 하며 다문화 사회라고 한다. 이것은 세계를 하나로, 세계적 수준과 세계 최고 등 가장 힘 있어 보이는 것으로 향한 경쟁적 개념을 넘어서 이제 지구가 한 마을에서 다른 이들과 함께 살아야 한다는 지향성을 보여준다. 그러다 보니 전통예술이 갑자기 중요해졌다. 이 새로운 시대에 우리 전통은 우리의 개성을 세계에 표현하기 위한 필수적인 수단이자 지구 다양성의 핵심적 구성인자인 것이다. 그러나 우리 삶 속에 살리고 싶어도 더 이상 실릴 수 없는 예술적 전통은 이제 무형문화재 재현 형식으로나 무대 작품으로 재창조해야만 접할 수 있다. 진도씻김굿도 공연장에 10~40분 정도의 무대예술로 오르게 되면서 필수적으로 축약 과정을 거쳐 전시 유리창 안에 넣어놓은 작품이기 때문에 그 원래의 정체성을 모두 잃은 것이지만 그 양식적 구성과 면모는 어느 정도 보여주고 있다. 그것은 어쩌면 죽음을 다룬 우리 전통예술의 백미에 그나마 접할 수 있도록 다행스럽게 열려 있는 작은 창구인지 모른다.