예술가의 만년

베토벤의 만년과 현악 4중주. 그 속에는 지긋한 평온보다는 팽팽한 긴장이 있다

만년 나이가 들어 늙어 가는 시기

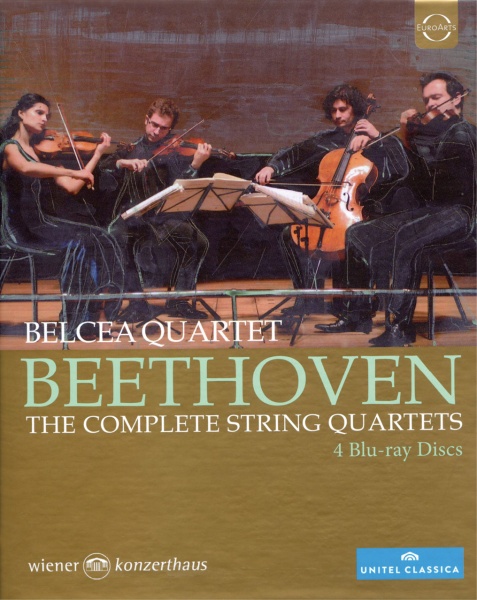

▲ 코리나 벨체아·악셀 샤셰르(바이올린)/크시슈토프 호셸스키(비올라)/앙토니 르더랭(첼로),

Euroarts 2072664(16:9/PCM Stereo/연주 522분, 다큐멘터리 45분)

베토벤의 만년을 주목한 아도르노와 사이드

여러 곡 중 연주자들은 ‘라주몹스키’ Op.59를 손에 꼽으며 아낀다. 그리고 음악을 사랑한 철학자나 인문학자들은 베토벤의 ‘만년’ 혹은 ‘말년’이라는 코드로 후기 현악 4중주곡을 들추곤 했다.

사전적 정의로 ‘만년’이란 나이가 들어 늙어가는 시기를, ‘말년’은 일생의 마지막 무렵, 어떤 시기의 마지막 몇 해 동안을 뜻한다. 그런데 두 단어를 보고 있자니 ‘만년’이란 단어에서는 늙음을 향해 걷는 어떤 뜻 모를 여유가, ‘말년’에서는 끝 무렵에 도달한 급박함 같은 것이 느껴진다. 만년(晩年)의 ‘만’이라는 글자가 ‘저물다’ ‘해 질 무렵’과 같은 뜻을 담고 있는 데다 ‘느리다’를 뜻하는 ‘만(慢)’이 떠오르기 때문이다.

베토벤 등 여러 예술가의 만년에 대한 연구를 진행한 것으로는 철학자 테오도르 아도르노(1903~1969)와 문학평론가 에드워드 사이드(1935~2003)의 저작을 꼽을 수 있다. 참고로 이들을 철학자와 문학평론가라고 소개했지만, 사실 관심사는 전방위적이라 딱히 그렇게 국한하기도 어렵다. 사상사의 물줄기에서 아도르노는 프랑크푸르트학파를 이끈 행동대장으로 기억된다. 하지만 음악사에서 그는 알반 베르크와 공부했으며, 바그너와 말러에 심취한 인물로, 재즈 같은 상업적 목적으로 쓰인 모든 음악을 저주한 인물로, 20세기 음악의 구세주로 쇤베르크를 숭배한 인물로 기억된다.

최근에 번역된 아도르노의 ‘베토벤. 음악의 철학: 단편들과 텍스트’가 출간됐다. 부제처럼 글 조각의 모음이다. 저자는 이 텍스트 속에서 베토벤의 음악에 대해 이렇다 저렇다 결론을 내리기보다는 ‘아! 베토벤의 음악을 이렇게 들여다볼 수도 있구나!’라는 감탄사가 나올 만큼 다양한 시선이 적용될 수 있음을 보여준다. 그리고 ‘말년’이 아닌 ‘만년’으로 번역한 텍스트의 뉘앙스 때문인지 아도르노가 들여다보는 베토벤의 만년은 상대적으로 긴 시간처럼 느껴진다. 아도르노는 9장 ‘만년 양식(Ⅰ)’ 10장 ‘만년 양식 부재의 만년 작품’, 11장 ‘만년 양식(Ⅱ)’에서 베토벤의 만년은 절대로 감상적이지도, 세상을 초탈하는 관조적 자세도 아닌 심오하고 까칠한 철학성과 역동성을 지니고 있음을 갈파한다. 그리고 그 분석 대상으로는 현악 4중주곡이 단골로 등장한다. 사이드도 ‘말년의 양식에 관하여’에서 아도르노가 만년을 향해 보냈던 시선의 계보를 학문적으로 잇고 있다.

벨체아 현악 4중주단에게 베토벤의 만년이란

음악을 논하는 데 음악보다 언어가 먼저일 수는 없는 법. 아도르노가 써 내려간 ‘베토벤의 만년’을 흥미롭게 읽던 중 벨체아 현악 4중주단이 출시한 베토벤 현악 4중주 전집을 접했다. 먼저 ‘전집’이라 반가웠고 ‘블루레이’로는 처음 출시하는 전집이라 더 관심이 갔다. 영상물은 벨체아 현악 4중주단이 2012년 5월 빈 콘체르트하우스에서 가진 12회의 연주회의 완주를 수록한 것이다.

루마니아 출신의 바이올리니스트 코리나 벨체아를 중심으로 런던 왕립음악원 졸업생으로 결성한 벨체아 현악 4중주단은 1994년 창단 이후 활동해온 ‘중견’이다. 주로 EMI에서 음반을 내던 중 2011년경 지그재그 쪽으로 옮겼고, 그 첫 결과물이 2012년 국내에 상륙하기도 했다. 아마도 전속으로 활동하는 현악 4중주단이 없는 지그재그 쪽이 활발한 활동을 하기에 좋다고 판단했을 것이다.

유로아츠에서 출시한 이 영상물은 총 네 장의 블루레이로 되어 있다. 1번(Op.18-1~5), 2번(Op.18-6, Op.59-1~3, Op.74 ‘하프’), 3번(Op.95, Op.127, Op.130·133), 4번(Op.131·132·135)과 ‘베토벤을 찾아서’라는 45분 분량의 다큐멘터리가 수록되어 있다. 이 중 베토벤의 만년, 즉 후기 현악 4중주의 첫 머리에 놓이는 Op.127을 본다. 만년이라 하면 왠지 흑백 영상이 더 잘 어울릴 것 같다. 하지만 선명한 화질에 담긴 네 명의 주자들이 선사하는 박력과 당당함은 ‘만년’의 느긋함과는 거리가 있다. 그들은 역동적이다. 그러면서도 서두르지 않는다. 이러한 여유는 아다지오 악장으로 이어진다. 그들은 후기 양식이 지닌 심오하면서 일탈을 노리는 균형을 잃지 않으며, 템포 또한 정직하게 잡아간다. 단조롭지 않으며 묘한 균형감이 돋보인다. 그리고 3악장 스케르찬도에서 표현의 유머러스함을 잃지 않는 점도 눈에 띈다. 부다페스트 현악 4중주단의 연주(Sony Classical)가 지독한 집중력으로 악곡의 중추선을 강하게 부여잡는다면, 알반 베르크 현악 4중주단(EMI Classics)은 4성부의 선율로 사각의 쇳덩이를 깎는 것 같고, 벨체아 현악 4중주단의 연주는 초기든, 중기든, 후기든 자연스럽고 그 가운데 느껴지는 유연한 정교함이 돋보인다. 이 정교함을 구축하는 과정을 기록한 비올리스트 크시슈토프 호셸스키의 해설지 글도, 45분간의 다큐멘터리(영어·독일어·프랑스어)도 흥미롭다.

사실 베토벤 현악 4중주는, 특히 만년의 곡들은 음악을 감상하게 한다기보다는 이런저런 생각에 잠기게 한다고 표현하고 싶다. 오디오에 걸어놓고 딴짓을 가능케 하는 음반과 달리 이 영상은 자리를 지키게 한다. 보면대를 다닥다닥 붙여 시선의 폭을 좁힌 그들의 음악을 듣고 연주를 보고 있자니 머릿속에 주어지는 사색의 여백보다는 영상을 따라가는 눈동자의 움직임이 더 재밌게 느껴진다. 긴 호흡으로 가는 만년의 곡이 담긴 3·4번 디스크에서도 카메라의 시선은 재빠르고 날쌔다. 다양한 각도에서 잡은 미장센마다 주어지는 시간은 짧게는 2초, 길게는 10초. 도대체 몇 대의 카메라가 작동하는지 감을 잡을 수 없을 정도로 수많은 카메라가 담아내는 화면이 교차하는 연쇄, 그것 자체가 한 편의 영화 같다. 가끔 카메라는 닳고 닳은 그들의 악보 끝을 비추기도 한다. 2012년 3월 이탈리아 카를로 펠리체 극장에서 시작해 2013년 5월 프랑스 리옹에서 막을 내리는 동안 오로지 베토벤에게 바친 시간을 느끼게 해준다. EMI에서 나온 알반 베르크 현악 4중주단의 베토벤 전집 영상물이 ‘DVD 세대’에 깊이 각인되었다면, 벨체아 현악 4중주단의 영상은 ‘블루레이 세대’에게 베토벤 전집으로 각인될 것 같다.

고화질 영상에 담긴 ‘중년’ 벨체아 현악 4중주단의 땀방울은 ‘만년’ 베토벤을 다시 생각하게 해준다. 우리는 몇몇 예술가가 남긴 만년의 작품에서 공인된 연륜과 지혜를 만나기를 원한다. 성숙한, 화해와 평온함의 기운을···. 하지만 만년의 셰익스피어는 ‘템페스트’에서, 베르디는 ‘팔스타프’에서 젊은 에너지를 새롭게 얻어 발산함으로써 예술적 창조력과 힘의 극치를 입증해 보였다. 그들은 온화한 마무리보다는 창작의 불안을 택해왔고, 평온보다는 긴장을 택했다. 베토벤도 그렇고.

사진 아울로스 미디어