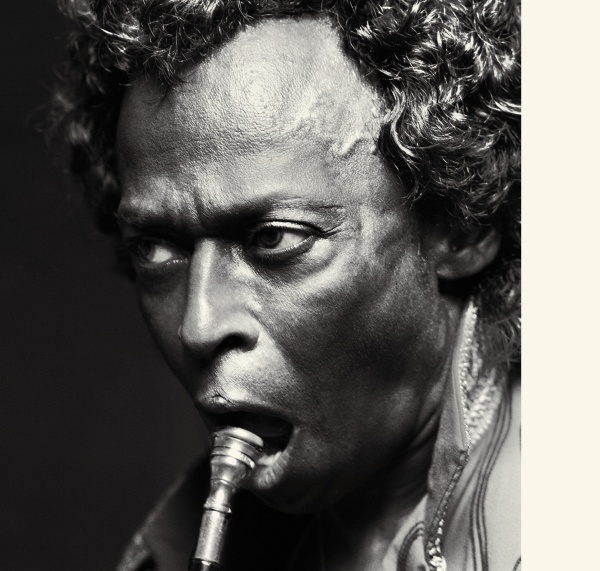

20세기 음악의 가장 특별한 발견이었던 재즈. 그 음악의 숱한 진화의 중심에 자리잡은 마일스 데이비스의 이야기

마일스 데이비스

재즈의 운명을 개척한 위대한 나침반

20세기 음악의 가장 특별한 발견이었던 재즈. 그 음악의 숱한 진화의 중심에 자리잡은 마일스 데이비스의 이야기

찰리 파커를 만나다, 극복하다

마이클 맨 감독, 톰 크루즈 주연의 ‘콜래트럴’이라는 영화가 있다. 이 영화에는 마일스 데이비스에 대한 특별한 언급이 포함되어 있다. 영화 속에 다음과 같은 장면이 나온다. 재즈광이자 살인청부업자인 톰 크루즈가 재즈바에서 청부 살인의 대상이 되는 재즈 트럼페터에게 총을 겨누며 제안한다.

“이 질문의 답을 맞히면 너는 살고, 틀리면 죽는다. 마일스 데이비스가 음악을 배운 곳은?”

트럼페터는 “줄리아드”라고 답하지만, 톰 크루즈는 그의 무지를 조롱하며 방아쇠를 당긴다.

“틀렸어. 마일스 데이비스는 찰리 파커에게 음악을 배웠어!”

1926년 5월 26일, 일리노이 주 올턴에서 태어난 마일스 데이비스는 치과 의사를 아버지로 둔 흑인 귀공자였다. 어린 시절부터 부모의 지도와 관심 아래 트럼펫과 피아노를 익힌 그는 클래식의 명문 학교 줄리아드로 진학했다. 그러나 고향을 떠나 뉴욕에서 클래식 음악도로 착실하게 성장하고 있던 마일스 데이비스를 끌어낸 것은 재즈, 그리고 찰리 파커였다. 1944년, 마일스 데이비스는 당시 명망 있는 스윙 빅밴드 빌리 엑스틴 밴드에서 찰리 파커와 조우한다. 찰리 파커는 1940년대 초, 스윙재즈의 관성을 일깨우고 비밥이라는 혁명을 통해 재즈를 뮤지션에 의한 주체적 음악, 즉흥성의 예술로 거듭나게 한 스타일리스트였다. 찰리 파커의 음악에 감화를 받은 마일스 데이비스는 줄리아드를 중퇴하고, 찰리 파커의 아파트로 들어갔다. 이 무렵 마일스 데이비스와 찰리 파커는 서로의 이해에 상응하는 거래를 나눈다. 찰리 파커는 마일스 데이비스의 아버지가 보내온 학비로 마약을 구입했고, 마일스 데이비스는 그 대가로 비밥의 창시자 찰리 파커로부터 직접 음악적 아이디어와 영감, 그리고 함께 무대에 설 수 있는 기회를 제공받았다. 1년여간의 짧은 동거를 통해 마일스 데이비스는 비밥의 언어를 체득하고 우상이었던 찰리 파커·디지 길레스피와 함께 무대에 올랐으며, 단숨에 재즈 신(scene)의 중심에 진입하기에 이른다.

주목할 것은 마일스 데이비스가 내디딘 독립적인 행보의 첫 번째 결실은 찰리 파커로부터의 영향을 정면으로 거부하는 것으로 시작되었다는 점이다. 마일스 데이비스의 1949년 작 ‘Birth of The Cool’을 통해 흑인들의 음악, 즉흥성의 음악으로 구호화되었던 재즈는 클래식 실내악의 방법론으로 새로운 방향을 모색하게 된다. 앨범은 ‘쿨의 탄생’이라는 제호에 걸맞게 즉흥성의 음악이라는 비밥의 구호에 반(反)하는, 잘 짜인 편곡 음악으로서 재즈의 방향을 바꾸었다. 마일스 데이비스는 즉흥연주의 나열에 헌신하며 대중과의 교감에 대해 마땅한 해답을 찾지 못했던 재즈 신에 과거 스윙 시대, 클래식 음악의 소프트 사운드와 릴랙스한 분위기를 제시한다. 더불어 비밥의 출현으로 폐기 처분했던 편곡의 중요성을 새롭게 인식시킨다. 대위법과 다성 악절, 불협화음과 부조화의 개념, 고음-저음 악기의 대치, 솔리스트와 앙상블의 통합 관계 등 앨범에서 모색되고 있는 다양한 아이디어와 개념적 접근은 줄리아드를 중퇴했지만 오랫동안 그의 음악적 근간을 형성했던 클래식 음악에 대한 풍부한 이해의 결과였다. 마일스 데이비스는 비밥의 창시자 찰리 파커를 통해 재즈를 익히고 넓혔지만, 스승에 대한 극복을 통해 자신만의 이름, 도전의 역사의 화려한 첫 페이지를 수놓을 수 있었다.

재즈의 황금기를 질주하다

마일스 데이비스는 스스로가 연출한 쿨재즈의 시나리오를 접고 이내 새로운 공간을 찾아 항해를 나선다. 그가 찾아 나선 새로운 땅은 하드밥이었다. 하드밥은 진화된 비밥이다. 흑인음악의 정신적·문화적·음악적 유산들을 강화시킨 하드밥의 건설과 완성 과정에서 두 명의 ‘젊은 찰리 파커’를 만난다. 그 첫 번째 인물은 소니 롤린스였다. 소니 롤린스·아트 블레이키를 포진시킨 1951년 작 ‘Dig’은 하드밥의 여명을 여는 걸작이었다. 이 세션에서 마일스 데이비스는 드럼의 비중을 혼 악기와 함께 전면에 내세우며 악기 간의 밀도 넘치는 즉흥연주를 끌어옴으로써 ‘하드밥은 이런 것이다’라는 명령어를 남긴다. 1955년 ‘The New Miles Davis Quintet’에서 마일스 데이비스는 또 한 명의 젊은 찰리 파커, 존 콜트레인과 조우한다. 마일스 데이비스와 존 콜트레인의 운명적인 만남은 소위 ‘-ing 시리즈’라 일컬어지는 넉 장의 마라톤 세션 ‘Relaxin′’ ‘Steamin′’ ‘Workin′’ ‘Cookin′’에서 정점에 달한다. 마일스 데이비스-존 콜트레인의 프런트 라인은 헤르만 헤세의 소설 ‘지와 사랑’의 두 주인공처럼 서로의 빈 곳을 적절하게 메우는 대비와 조화가 완벽하게 구성된 하모니를 제공했다. 이와 함께 멜로디를 동반한 폴 체임버스의 강인한 베이스 사운드, 필리 조 존스의 정확한 타임 키핑과 스윙감 넘치는 라이드 심벌, 그리고 레드 갈런드의 여유 있는 스윙 터치와 세련된 블록 코드가 어우러진 마일스 데이비스 퀸텟은 재즈 역사상 최고의 캄보(combo, 재즈를 연주하는 소규모 악단), 황금의 5중주라고 평하게 만들었다.

막강한 5중주의 위용을 가세한 채 하드밥의 전성기를 질주하는 중에도 마일스 데이비스의 1957~1959년 디스코그래피에서는 쿨재즈의 진화, 클래시컬 재즈의 모색이라는 고민도 함께하고 있었다. ‘쿨의 탄생’에 조연으로 참가했던 길 에번스와의 재회를 통해 일군 1957년 작 ‘Miles Ahead’, 1958년 작 ‘Porgy&Bess’, 1959년 작 ‘Sketches of Spain’이 그것이었다. 마일스 데이비스와 길 에번스는 풀 오케스트라의 편성에서 교향악적 악상과 명암법, 대위법적 오케스트레이션을 시술했다.

마일스 데이비스는 스스로 건설한 아성을 이내 허물고 새로운 성을 구축하는 특별한 취미를 지니고 있었다. 그의 음악적 진로엔 관성은 존재할 틈이 없었다. 그는 늘 새로운 발견, 혁신을 갈구했다. 비밥·쿨재즈·하드밥·클래시컬 재즈를 설립·해체·재조립하는 과정에서 마일스 데이비스의 변덕은 1959년 작 ‘Kind of Blue’에서 한층 복잡하게 얽힌다. 재즈 역사상 최고의 명반으로 반론 없이 손꼽히는 이 앨범은 모드(mode)라는 새로운 문법이 담겨 있었다. 모드는 선법(旋法)이라는 의미 그대로 각 음계가 자아내는 음악적 이미지를 토대로 자유로운 즉흥연주의 구상을 발전시킨 획기적인 발상이었다. 마일스 데이비스는 ‘Milestones’에서 은밀하게 실험했던 모드 주법의 발전에 대한 구체적 해답을 찾아 나선다. ‘Kind of Blue’가 발굴한 보물 빌 에번스는 ‘Blue In Green’ 등의 작곡을 바치며, 조용하게 운영되는 이미지 화법을 완성시킨 일등 공신이었다. 존 콜트레인·빌 에번스·길 에번스·윈턴 켈리·캐넌볼 애덜리·폴 체임버스 등 당대 대표적인 솔리스트가 한데 모인 그들의 즉흥연주, 그리고 코드 중심의 재즈가 대위법적인 스타일로 변모하며 재즈의 표현력 한계를 돌파했음은 이 앨범이 재즈사에 바친 은혜로운 선물이었다.

1960년대, 퓨전재즈의 혁명을 감행하다

마일스 데이비스에게 1960년대는 위기의 순간이었다. 그래서 더욱 값진 선택의 순간, 결단의 시간이었다. 1950년대 중반부터 결속되었던 사상 최고의 재즈 라인업이었던 존 콜트레인·레드 갈런드·폴 체임버스·필리 조 존스는 더 이상 마일스 데이비스의 손끝에서 조종되지 않았다. 존 콜트레인은 어느덧 마일스 데이비스의 존재감을 위협하는 가장 영향력 있는 라이벌로 부상하고 있었다. 레드 갈런드와 필리 조 존스는 ‘Kind of Blue’에서부터 대열을 이탈했다.

마일스 데이비스에게는 1950년대의 명성을 대신할 수 있는 새로운 구성원이 절실했다. 몇 년간의 탐색과 시행착오를 거듭한 후, 1963년 마일스 데이비스는 중대한 결심을 내린다. 향후 10년간 자신 곁을 지켜줄 수 있는 젊은 피를 수혈하기로 한 것. 피아노에는 당시 23세의 허비 핸콕이 낙점되었다. 베이스에는 26세의 론 카터가 기용되었다. 드럼에는 파격적인 인사가 감행되었다. 18세의 소년 드러머 토니 윌리엄스의 등용이었다. 그리고 나머지 한 자리, 존 콜트레인의 공백을 메울 수 있는 존재로는 오랜 구애를 보냈던 31세의 웨인 쇼터가 1964년에 승선함으로써 제2기 황금 5중주가 완전한 꼴을 갖출 수 있게 되었다. 1964년부터 1968년까지 아래로는 10대 후반, 위로는 30대 초반의 끓는 피를 지닌 멤버들과 함께하는 마일스 데이비스 퀸텟은 ‘새로운 창조의 대지’라는 격찬을 수확하며 승승장구했다. ‘E.S.P.’ ‘Live At The Plugged Nickel’ ‘Miles Smiles’ ‘Sorcerer’ ‘Nefertiti’까지 앨범 작업은 어느 하나 빠짐없이 과거 마일스 데이비스의 위엄을 확인시킨 쾌작들이었다. 특히 수년간 마일스 데이비스 속을 까맣게 태웠던 웨인 쇼터는 독창적이고 신선한 작곡과 아이디어를 제공하며 그룹의 2인자로 마일스 데이비스를 비호했다.

젊은 친구들과 어울리다 보니 마일스 데이비스의 의욕도 드높아졌다. 백인 재즈맨들은 보사노바로 이주하고, 하드밥은 표류해 프리재즈로 흐르고 있었다. 그 무엇보다도 록과 팝의 물결로 재즈는 존립의 위협을 받고 있었다. 마일스 데이비스는 ‘이대로는 안 된다’라며 또다시 안정을 물리치고 결연히 새로운 길을 찾아 나섰다. 그가 재즈의 운명에 수술 가위와 칼을 갖다 댄 것은 악기와 사운드였다. 재즈의 전자화, 재즈와 록의 결합. 어쿠스틱과 일렉트릭의 병행. 그것이 마일스 데이비스가 제기한 재즈의 생존 방식이었다.

1968년 마일스 데이비스는 안정적이었던 자신의 뉴 퀸텟 라인업을 조금씩 해체한다. 지난 5년간 지속했던 레귤러 퀸텟의 골격 위에 조지 벤슨을 기타리스트로 참가시켜 ‘Miles In The Sky’를 발표한다. 허비 핸콕은 일렉트릭 키보드를, 조지 벤슨은 일렉트릭 기타를 연주하며 어쿠스틱 음악이었던 재즈에 록 음악의 요소, 전자악기·일렉트릭 사운드를 도입하는 모험을 감행했다. 1968년 가을에 녹음된 ‘Filles de Kilimanjaro’에서는 허비 핸콕에 견줄 만한 새로운 파트너 칙 코리아를 등용, 8비트 록과 펑키 리듬의 적극적인 도입을 강조했다.

1969년은 재즈 역사에 있어 가장 의미심장한 한 해였다. 마일스 데이비스의 ‘Bitches Brew’가 녹음된 해이며, 이는 퓨전재즈의 본격적인 개막을 알리는 시점이었다. 1969년에 발표된 ‘In A Silent Way’에서 일찌감치 마일스 데이비스는 일렉트릭 록과 재즈의 과감한 교배에 착수하고 있었다. 이를 위해 록의 본고장 영국에서 날아온 27세의 기타리스트 존 맥러플린과 오스트리아 출신의 키보디스트 조 차비눌, 두 명의 뮤지션을 데려왔다. 1969년 8월에 녹음된 ‘Bitches Brew’는 록과 재즈를 부분적으로 결합시킨 일련의 실험과 과정들을 정리·응집시켜 한꺼번에 폭발시킨 가공할 혁명이었다. 마일스 데이비스는 록 기타리스트 지미 헨드릭스로부터 제공받은 음악적 영감을 더 복잡하게 재즈에 이식했다. 마일스 데이비스가 재즈에 안긴 가장 혁명적이고 파격적인 승부수. 그것이 재즈 역사상 가장 뜨거운 논란을 야기했던 앨범 ‘Bitches Brew’였다. 마일스 데이비스의 예언은 재즈의 진로를 전혀 예기치 못했던 곳으로 바꾸어가고 있었다.