예술은 기술을, 기술은 예술을 이용하며 공존하고 진화해간다

예술 | 감상의 대상이 되는 아름다움을 표현하려는 활동

기술 | 자연의 사물을 생활에 유용하도록 가공하는 수단

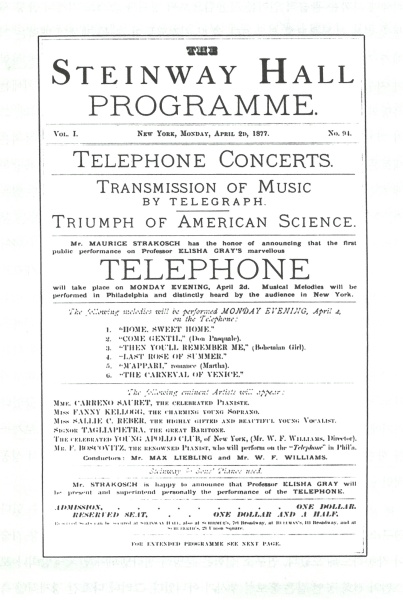

전화의 진화는 끝이 없다. 이제는 ‘스마트’한 ‘폰’으로 뭐든지 할 수 있는 시대가 되고 있다. 공연이라는 생명체도 공연장의 벽을 뛰어넘어, 이 작은 기계 속으로 들어가기 위해 다양한 플랫폼을 타보고 있다. 이유는 더 많은 관객(유저)과 만나기 위해서다. 이는 오늘만의 일은 아니다. 예술이란 것은 늘 기술과 함께 성장해왔기 때문이다. 19세기 말에 등장한 ‘테아트로폰’도 그렇다.

공연장에 연결된 전화

1881년, 파리 국제전기박람회에 전화기가 출품되었다. 그레이엄 벨이 1876년에 특허를 취득한지 5년 후였다. 전화기 중에서 ‘테아트로폰’이라 불리는 것이 박람회장에 설치되었을 때, 관람객들은 사람의 목소리를 실어 나르는 이 신기한 기계에서 눈을 떼지 못했다.

테아트로폰에 귀를 가까이 대자, 사람의 목소리가 들려왔다. 그런데 가느다란 전선을 통해 먼 곳에 있는 사람들의 목소리가 바로 내 앞에 있는 것처럼 들리는 것 이상으로 사람들을 놀라게 하는 것이 있었다. 수화기에서는 오페라가 흘러나왔고, 연극배우의 대사가 또렷하게 들렸다. 테아트로폰이 설치된 전시장은 연일 관람객으로 붐볐다고 한다. 오페라와 연극을 직접 가서 ‘보는 것’이 아니라 전화 수화기를 통해 먼 곳에서 ‘들을 수 있는’ 시대로의 가능성이 시작된 것이었기 때문이다. 관람자들은 전기 테크놀로지가 선사하는 이 마술 같은 현실에 빠져들지 않을 수 없었다.

미국에서 에디슨과 같이 일하던 헝가리 기술자 티바다르 푸슈카스는 파리를 여행하고 부다페스트로 돌아온 뒤에 전화 방송 시스템을 실현하기 시작했다. 결국 클레망 아데르와 함께 파리에서 테아트로폰의 전화 방송망을 공연장과 연결하는 데 성공했다. 이 시스템은 주로 파리 시내의 오페라극장이나 테아트르 프랑세즈 등의 공연과 실시간으로 연결됐다. 지금으로 보면 베를린 필하모닉 디지털 콘서트홀, 뉴욕 메트폴리탄 오페라 중계의 시초이자 조상이 되는 격이다.

1890년에 이르자 파리의 전기회사는 계약자들을 찾아 나섰다. 한정된 소수에게 공연장의 무대를 제 시간에 맞춰 전송했던 것이다. 영국에서도 1895년 즈음 런던 내 여러 극장의 실황을 전화로 송신하는 사업을 추진했다. 더불어 더욱 광범위한 대중을 상대로 하는 코인식 테아트로폰도 등장했다. 동전을 넣으면 몇 분 동안 음악이 흘러나왔다. ‘잃어버린 시간을 찾아서’의 작가 프루스트도 테아트로폰으로 드뷔시의 오페라 ‘펠리아스와 멜리장드’를 듣곤 했다고 한다. 이처럼 사람들은 유명 호텔의 로비나 고급한 장소에 설치된 전화에 동전을 넣고 수화기에서 흘러나오는 음악이나 연극을 즐겼다. 실제 공연장에서 전해오는 관객들의 박수 소리는 그 생생함을 더했다. 테아트로폰은 주크박스의 대용품으로 사용되기도 했다.

조너선 스턴은 이러한 테아트로폰을 가장 오래된 스테레오 방송 사례로 판단한다. 당시 송신기는 무대 가장자리에 두 대, 중앙 전면에 두 대, 모두 네 대가 설치됐다. 가장자리 쪽 송신기는 오케스트라 음을 잡고, 가운데 쪽 송신기는 가수의 목소리를 잡게 되어 있었다. 이렇게 따로 채집된 무대 중앙부 소리와 주변부 소리는 각각 이어폰 두 쪽으로 청취자에게 전달되어, 음향적 구성 요소를 뚜렷하게 재현하면서도 공연자의 공간적 움직임까지 표현할 수 있었다.

하지만 테아트로폰은 초창기에 이어폰으로 5분, 혹은 심지어 2분만 들을 수 있도록 시간제한을 두었다고 한다. 그래야만 최대한 많은 사람에게 청취의 기회가 돌아갈 수 있었기 때문이었고, 이 ‘신기술’이 구현한 테크놀로지를 다양한 이들이 맛볼 수 있었기 때문이다.

테아트로폰이 파리국제전기박람회에서 처음 선보인 이래, 이 시스템은 엘리제궁으로 이전되어 이후 10년 간 전화 방송 시스템의 토대로 자리매김했다. 그리고 1925년까지 존속하다가 진공관 증폭기를 쓰는 신형 시스템으로 대체되었다.

기술은 예술을 이용하여 증식한다

지금의 관점으로 보면 테아트로폰은 예술 향유에 있어서 공공(公共)적인 성격을 구현하는 데 적합한 테크놀로지였다. 한정된 시공간을 뚫고 더 많은 관객과 만날 수 있는 시스템이었기 때문이다. 그런데 당시 전화 시연의 목적은 새로운 기술의 홍보에 있었다. 즉, 청중이 전화라는 새로운 기계와 그 프로세스를 욕망하게 하여 ‘폰’에 대한 소비로 이어지게 하는 것이었다. 말보다 더 알아듣기 어려운, 소리의 굴곡과 변화가 많은 음악은 그 기술력을 실험하기에 좋은 도구였다.

여기에 좀 다른 관점으로 ‘커뮤니케이션의 에로스’라는 이견을 낸 이는 문화학자 존 피터스이다. 멀리 떨어진 개인들이 공연장을 중심으로 서로 접속하고자 하는 바람, 그리고 사람과 기계가 서로 접속하고자 하는 바람이 들끓었다는 것이다.

어쨌든 테아트로폰의 사례처럼 ‘예술’을 이용한 ‘기술(력)’의 홍보는 지금도 존재한다. 한때 국내에 초고해상도 벽걸이용 텔레비전이 출시되었을 때, 제품의 광고는 제품에 대해 세세히 설명하지 않았다. 다만 유럽 미술관에 전시된 인상주의 화풍의 그림만을 조용히 비췄을 뿐이었다. 그것은 해외 미술관에서 마주했던 그림에 담긴 생생함과 그 ‘기분’을 구매하라고 손짓하는 것이었다.

그리고 기술은 제 자신을 감추는 것을 최종 목표로 한다. 기계의 존재가 느껴지지 않게 하면서 동시에 기계의 효과만 경험되기를 바란다. 테크놀로지가 꾸는 꿈은 여기 있다.

최근 테크놀로지의 발달로 우리가 알지 못하던 ‘현실’이 새롭게 생기고 있다. 어느 게임에서 활용한 ‘증강현실’이 인기다. 이러한 기술의 구현 앞에서 우리의 표정은 130여 년 전에 테아트로폰 앞에서 놀라는 관객의 표정과 닮았다. 이렇게 새로운 ‘현실’을 낳는 기술들이 음악을 비롯하여 예술 전반에 어떻게 활용될지는 그 누구도 짐작할 수 없다. 그 최종 도착지가 어디가 될지도 모른다. 다만 짐작할 수 있는 것은 테크놀로지를 향한 우리의 욕망, 그리고 인간사를 통해 제 스스로 진화하고자 하는 (만약 마음이 있다면) 테크놀로지에 내포된 욕망(기계의 욕망이랄까?)들의 존재만을 미지근히 헤아릴 수 있을 뿐이다.