화엄사를 찾아가는 길은 산책길보다는 고된 산행에 가깝다. 고운 단풍을 기대했지만, 아직은 이른지 초록빛이 만연한 길이었다. 먹구름이 하늘을 덮었지만 고맙게도 빗방울은 떨어지지 않았다.

전남 구례 화엄사에서 펼쳐지는 화엄음악제가 올해 10회째를 맞이했다. 화엄음악제는 장르와 세대, 종교와 이념을 뛰어넘어 음악으로 하나 되는 공연을 표방한다. 올해 주제는 음악을 통해 잠자고 있던 진동 에너지를 깨워 안과 밖이 하나 되는 것을 의미하는 ‘심금(心琴)’이었다. 모든 것이 바로 지금 이 순간과 연결됨을 강조하는 화엄사상(華嚴思想)과 맥을 같이했다.

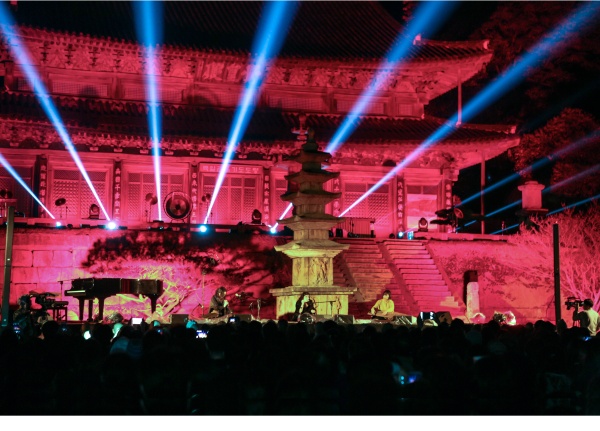

국보 67호 각황전이 정면으로 자리 잡은 마당에 무대가 설치됐고, 600여 개 의자가 깔렸다. 공연 관계자들은 혹시나 비가 올까 노심초사하며 피아노와 무대 기기 위에 투명 비닐을 씌웠다. 공양을 위해 길게 늘어선 줄, 스님과 대화를 나누는 사람들… 음악제를 기다리는 관객들은 평온해 보였다. 저녁 6시가 되자 태평소 소리가 지리산을 덮었고, 징이 울리며 공연이 시작됐다.

첫 번째 순서는 미국의 피아니스트 토마스 슐츠의 무대였다. 슐츠는 여러 레퍼토리를 섭렵하지만 특히 현대음악에 각별한 애정을 보인다. 이번 공연에선 불교 영향을 받아 작곡된 존 케이지의 두 작품을 연주했다. ‘가상 풍경’은 깊은 톤의 운율로 아려오는 정서를 부각시켰다. 이어서 무(無) 음악인 ‘4분 33초’가 ‘연주’됐다. 이 곡은 4분 33초 동안 침묵만 이어진다. 침묵의 요점은 일상생활을 둘러싸는 소리를 좀 더 의식하길 바라는 것. 화엄사의 자연 소리를 경청하기 위해 눈을 감자, 산을 넘어가는 바람이 얼굴을 훑었다. 하지만 이내 카메라 셔터 소리와 카카오톡 울림이 귀에 닿았다. 존 케이지가 말한 ‘의식’이 깨어나는 순간이었다. 세상을 잠시 비껴간 듯하던 화엄사에서 현대사회의 단면과 부딪힌 것이다. 마지막으로 작곡가 나효신의 ‘걷고 또 걷고’를 연주했다. 나효신은 무대에 올라 캘리포니아에서 세속과 단절하고 만든 이 곡에 대해 차근차근 설명했다. 슐츠의 연주는 화엄사의 차분함을 벗어나지 않으려는 듯 나긋나긋했다.

이번 음악제의 독특한 특징은 무대가 1층과 2층으로 나뉘어 진행됐다는 점이다. 1층에서는 본 프로그램이 진행됐고, 2층에서는 1층의 무대 세팅이 바뀌는 동안 대웅전과 각황전 앞에 설치된 악기를 다카다 미도리와 원일이 연주했다. 공연 내내 단 한순간도 음악이 멈추지 않았다.

이어서 음악그룹 숨(Su:m)이 무대에 올랐다. 탄탄한 한국 전통음악을 전공한 이들은 레바논 출신 보컬리스트인 디바 엘사예드와 함께 협업했다. 정체성이 다른 두 음악은 정묘하게 하나가 됐다.

다음은 한승석의 소리와 정재일의 피아노로 채워졌다. 바리공주 이야기를 가사로 담은 ‘바리abandoned’, 불법 체류 노동자의 아픔을 쏟아낸 ‘아마, 아마, 메로 아마’를 지나 ‘너는 또 그렇게’의 가사가 울려 퍼졌다. 세 곡이 유기적으로 연결되며, 한승석이 전하는 소리는 애절함을 곱씹어 음미하게 했다. ‘지금 이 시대에 버려진 사람은 누구인가’ 깊은 사유의 시간이었다. 올해 처음 저녁 시간대로 옮겨 섬세하고 미니멀한 조명으로 곡 분위기를 시각적으로 연출했는데, 정재일·한승석 공연에 흩뿌려진 연꽃 조명은 서정적인 감성을 불러일으켰다.

트리오 에비안이 음악제의 마지막을 장식했다. 체코 출신 싱어송라이터 이바 비토바와 뱅 온 어 캔 올스타의 창단 멤버 클라리네티스트 이반 지포리가 원일과 함께 무대에 올랐다. 개인 사정으로 참석 못한 기타리스트 지안 릴리의 빈자리는 원일의 타악기로 채워졌다. 동유럽 집시 음악이 바탕이 된 비토바의 매혹적인 음색이 아방가르드 감성을 세련되게 확장시키며 축제는 마무리됐다.

음악제가 끝나자 하늘에선 참았던 빗방울이 쏟아져 내렸고, 천년의 시간을 머금은 화엄사의 가을밤은 그렇게 무르익었다.

사진 화엄음악제