오늘도 여전히 살아 숨 쉬는 바흐를 만날 수 있는 곳이 있다. 생전 그가 사용했던 악기와 물건들은 물론 입체 화면을 통해 실제에 가까운 바흐의 얼굴도 확인할 수 있다. 바흐 애호가라면 반드시 들러야할 성지, 바흐하우스에 다녀왔다

바그너의 오페라 ‘탄호이저’ 2막의 입장행진곡과 합창 ‘기쁨으로 고귀한 전당을 찬양하노라’가 바르트부르크 성안의 노래의 전당에 퍼진다. 트럼펫의 당당한 팡파르로 시작해 혼성합창으로 고조되면 분위기는 절정에 이른다. 해발 410미터 산꼭대기에 자리 잡은 성에서 계곡으로 굽이쳐 내려오는 음률은 그야말로 전율을 느끼게 하는 마법 같다. 그래서 1842년 4월 바그너가 파리에서 드레스덴으로 가는 도중 들른 바르트부르크 성은 단번에 ‘탄호이저’의 무대로 낙점되었다.

바르트부르크 성은 독일 정중앙에 위치한 튀링겐 주의 옛 주도(主都) 아이제나흐의 남서쪽에 우뚝 솟아 있다. 1067년에 축조된 로마네스크 양식의 궁전을 비롯해 음유시인의 방을 포함하는 교회도 바그너의 악곡 ‘탄호이저’에 그대로 나온다. 실제로 성의 소유주인 바이마르 대공이 주최하는 음유시인들의 경연 대회가 1207년부터 성황리에 개최되었다.

그로부터 300여 년이 지난 1521년 5월부터 이듬해 3월까지 종교 개혁자 마르틴 루터는 이 성에 머물며 성직자 외에는 읽지 못했던 라틴어 성경을 독일어로 번역하는 역사적인 작업을 했다. 이때 루터는 융커 외르크라는 가명으로 숨어 지내야만 했다(그가 아니었다면 우리는 아직도 성경을 라틴어로 읽어야 할지 모른다!). 루터의 방은 아직도 그가 번역한 성경책과 함께 보존돼 있다. 한편 괴테는 1777년 이래로 성을 여러 번 방문해 시심(詩心)을 다듬곤 했다. 또한 리스트는 1867년 바르트부르크 성 800주년 축제 때 이곳에서 오라토리오 ‘성 엘리자베트의 전설’을 초연했다. 1999년 유네스코 세계문화유산으로 등재된 것은 당연한 일이다.

독일의 아우토반 4번 ‘괴테 가도’는 프랑크푸르트에서 라이프치히를 거쳐 드레스덴으로 뻗어 있다. 이 고속도로의 구동독 지역 관문인 아이제나흐는 바르트부르크 성과 역사를 같이한다. 아이제나흐에서는 독일 민중음악의 발상지이자 개신교의 정신적 버팀목인 바르트부르크 성이 굽어보인다. 1685년 3월 21일, 이 고풍스러운 중세도시의 음악감독 요한 암브로시우스 바흐와 마리아 엘리자베트 사이에서 아기가 태어났다. 그리고 3일 후 성 게오르크 교회에서 세례식이 열렸다. ‘세바스티안’은 가문 최초의 귀한 이름으로, 오늘날 ‘음악의 아버지’로 칭송받고 있는 ‘대(大)바흐’의 탄생을 알렸다.

튀링겐의 주도인 에르푸르트와 아이제나흐, 고타에 이르는 도시에서 ‘바흐’라는 이름은 곧 ‘음악가’를 의미했다. 그만큼 바흐 가문은 당대 최고의 음악 가문이었다. 1693년 아른슈타트 궁정의 음악감독 자리가 갑자기 비었을 때 담당 관리가 곧바로 바흐 성을 가진 사람을 수소문했을 정도였다. 바흐의 아버지 암브로시우스는 1671년 아이제나흐 시의 칸토르(지휘자 겸 연주자)로 취임했다. 독일 도시에 유행했던 도시의 음악가와 현악주자를 거느린 예술 총책임자였다. 바흐의 부모가 아들이 태어날 때부터 장래 직업을 음악가로 낙점한 것은 당연한 것이었다.

바흐하우스 탄생의 숨은 일화

2008년 10월 1일, 필자는 아이제나흐를 방문했다. 인구 5만 명의 도시는 동화 속 나라처럼 고즈넉하고 한가로웠다. 곧바로 마르크트 광장으로 향했다. 1182년에 세워진 고딕 양식의 성 게오르크 교회를 보기 위해서였다. 바흐가 세례를 받았던 아이제나흐 제1의 교회는 여전히 건재했다. 루터는 보름스 국회에 참가 중이던 1521년 봄에 이 교회에서 설교를 하기도 했다. 교회의 통로에는 ‘내 주는 강한 성이요(Ein feste Burg ist unser Gott)’라고 음각돼 있었다. 루터가 작곡한 코랄의 제목으로, 이 곡은 바흐가 자신의 칸타타 80번에 사용하기도 했다. 성 게오르크 교회 서쪽에 있는 부속 라틴어 학교는 루터와 바흐가 있었던 유서 깊은 장소다. 루터는 1498년부터 1501년까지, 바흐는 1692년부터 1695년까지 이 학교에 다녔다. 무지쿠스 합창단을 거느린 이 학교는 음악교육의 산실이었다.

1498년 열다섯 살의 루터는 어머니의 고향 아이제나흐로 유학을 떠났다. 아이제나흐의 유력 인사인 코타가의 집에서 하숙했던 루터는 라틴어 학교에서 학구열을 불태웠다. 루터 광장 8번지에 있는 후기 고딕 양식의 하숙집은 시에 남아 있는 가장 오래된 목조 건물로, 현재 ‘루터하우스’로 단장되어 있다. 1944년 연합군의 폭격으로 부분적으로 파손되었지만 구동독 당국은 1956년 서둘러 이 집부터 복구했다. 지난해부터 보수공사에 들어간 루터하우스는 내년부터 선보일 전시회 ‘루터와 성경’을 대대적으로 준비하고 있다.

루터하우스에서 10여 분 남짓 길을 따라가면 ‘바흐하우스’가 있다. 19세기, 슈만과 멘델스존에 의해 촉발된 바흐의 부흥은 ‘바흐 뿌리 찾기’ 열풍으로 번졌다. 1857년 바흐의 전기 작가 카를 헤르만 빅토르는 생존한 바흐의 후손을 인터뷰해 프라우엔플란 21번지의 집을 바흐가 태어난 집으로 결론지었다. 1868년 바흐 협회는 현관 입구에 현판을 붙이고 공식적으로 바흐하우스라 명명했다. 하지만 이 집은 바흐가 탄생한 1685년 당시 라틴어 학교의 교장 하인리히 뵈르스텔만이 살았던 곳이다. 암브로시우스 바흐는 루터가 살았던 35번지 집에서 1675년부터 20년간 살았고, 바흐는 그곳에서 나고 자랐던 것이다. 잘못된 조사로 인한 해프닝이 남의 집을 기념관으로 만들었지만, 바흐의 사촌 요한 베른하르트의 딸 카롤리네 아말리에가 1746년부터 바흐하우스에 살았으니 가문의 흔적은 남아 있는 셈이다. 바흐가 살던 집은 아니지만 바흐에 관한 모든 것을 속속들이 살펴볼 수 있는 진정한 의미의 박물관이다. 건물 앞에는 바흐 탄생 200주년을 기념해 1884년 9월 28일 성 게오르크 교회에서 열린 ‘B단조 미사 연주회’를 제막했던 입상이 서 있다. 두 개 동 가운데 동쪽 건물이 메인 출입구다. 세계 곳곳에서 온 순례자들이 끊임없이 입장하고 있었다. 뒷마당은 대작곡가의 인간적인 심성만큼이나 담담하고 소박하다. 2층 5번 방에는 바흐가 사용했던 악기들이 고스란히 놓여 있었다. 바흐의 향기가 절로 퍼졌다. 6번과 7번 방에는 바흐의 자식들과 첫 번째 부인 마리아 바르바라가 쓰던 가구와 소품들이 있었고, 침실과 부엌도 그대로 복원돼 있었다. 가정적인 바흐의 단면이다.

바흐, 현대 기술로 다시 태어나다

1894년 10월 19일 라이프치히 성 요한 교회는 건물 리모델링 중에 뜰 안의 묘지를 파헤치는 실수를 하고 말았다. 때문에 저명한 해부학자 빌헬름 히스는 많은 양의 뼛조각이 맨땅에 나뒹굴고 있는 황당한 광경을 보게 되었다. 바로 144년 된 바흐의 무덤에서 나온 것들이었다. 어떤 것은 관 조각과 함께 뭉쳐 있었고, 어떤 것은 이미 인부들의 곡괭이질에 의해 상당히 훼손되어 있었다. 히스는 이 해괴망측한 순간을 보자마자 서둘러 뼈를 수습하고, 3일 뒤에는 바흐의 무덤을 완전히 다시 발굴하기에 이르렀다.

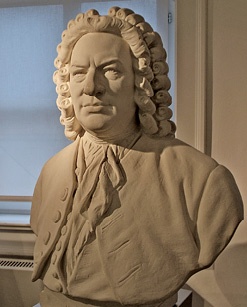

그로부터 14년이 흐른 1908년 빌헬름 히스는 라이프치히 토마스 교회 앞에 바흐를 해부학적으로 바로 잡은 전시회를 봉헌했다. 그리고 조각가 루트비히 샤프너는 히스의 조언을 토대로 바흐 얼굴을 3차원으로 완벽하게 재현해 성 토마스 앞에 새로운 바흐상을 세웠다. 이는 세계적으로 화제가 되었다. 1907년 5월 27일, 새롭게 개관한 바흐하우스에서 토마스 교회의 칸토르 구스타프 슈레크와 토마스 합창단이 기념 공연을 가진 지 꼭 1년 만이었다.

그로부터 다시 100년이 흘러 2008년 5월 17일 히스의 라이프치히 전시회 100주년이 되던 이날 바흐의 고향 아이제나흐 바흐하우스에서 ‘의학을 통해 본 바흐’라는 전시가 열렸다. 라이프치히 대학의 라인하르트 루드비히 교수를 비롯한 전문가들은 히스와 샤프너가 남긴 유산을 바탕으로 흥미진진한 바흐의 진실을 공개했다.

서쪽 건물 2층으로 올라가자 전시실이 나타났다. 바흐의 두개골이 섬뜩하게 놓여 있고, 바로 옆에 히스와 샤프너가 14년 연구 끝에 내놓았던 바흐의 실제 얼굴이 두개골과 겹쳐 있다. 그 옆에는 흉상에 자리하고 있었다. 히스가 밝힌 바흐의 키는 167센티미터, 머리 둘레는 53.4센티미터였으니 58사이즈의 모자를 써야 했다. 살아 움직이는 듯, 바흐가 근엄한 눈으로 필자를 바라봤다. 새로 알게 된 사실은, 일반적으로 뇌경색으로 인해 사망했다는 바흐의 사인은 눈으로부터 생겼다는 것이었다. 헨델의 눈병을 고치기도 했던 영국의 명의(名醫) 존 테일러는 1750년 바흐의 눈을 두 차례에 걸쳐 수술했다. 백내장이 심했던 바흐는 이 수술을 하던 중 약물중독으로 세상을 떠났다는 설이 있었다. 천재 작곡가들은 왜 하나 같이 눈병을 앓았을까.

10번 방은 다양한 바흐의 얼굴로 눈길을 끌었다. 스코틀랜드의 저명한 해부학자이자 인류학자인 캐럴라인 윌킨슨의 노작들이었다. 동으로 만들어진 바흐의 두개골 옆에 전통적인 바흐 초상이 있고, 가발을 쓰지 않은 전혀 다른 바흐가 화면을 압도하고 있었다. 컴퓨터 화면에는 3차원으로 볼 수 있는 바흐가 있는가 하면 오른쪽에는 가발을 씌운 현대적인 모습의 바흐가 있었다. 바흐의 미완성인 최후의 걸작 ‘푸가의 기법’ 도입부가 흘렀다. 걸으면서 들을만한 작품을 테마로 한 전시실에서는 바흐 음악이 갖가지 형태의 대중음악으로 편곡되어 귀를 즐겁게 했다.

그의 음악을 어찌 교회 안에만 가둘 수 있으랴. 바흐의 음악은 가장 인간적인 심성으로 모든 사람들을 포용한다. 신격(神格)과 인격(人格)의 오묘한 조화. 여기에 바흐 음악의 가치가 살아 숨 쉰다. 아이제나흐 바흐하우스는 그동안 악보와 음악으로만 접했던 막연한 바흐를 구체적인 인간으로 접하게 하는 특별한 경험을 제공한다. 바흐 애호가라면 반드시 들러야 할 성지다. “바흐가 음악가로서 이룩한 업적은 뉴턴이 철학가로서 이룩한 업적과 동일하다”는 다니엘 슈바르츠의 말처럼 바흐는 여전히 음악의 시작이자 끝이었다.

사진 독일관광청